そもそも、何が問題なのかも決まっていないなかで、問題を解決する「絶対的な課題」を証明することはできません。「見えていない問題」の場合、「課題は相対的」なのです。

つまり、「なぜ、ほかの課題でないか(why not others)」を考える必要があるのです。ほかの課題に取り組むよりも、この課題に取り組むほうがより良い未来をつくることができることを証明しなければなりません。

だから、「これが課題です」と提案したにもかかわらず、上司は「ほかの課題はないのか」と質問をするのです。上司は自らの役割があるから質問するのであって、単純に性格が悪いからではないのです(性格が悪い人もいるかもしれませんが)。

「課題を選ぶ」とは

強化するポイント選び

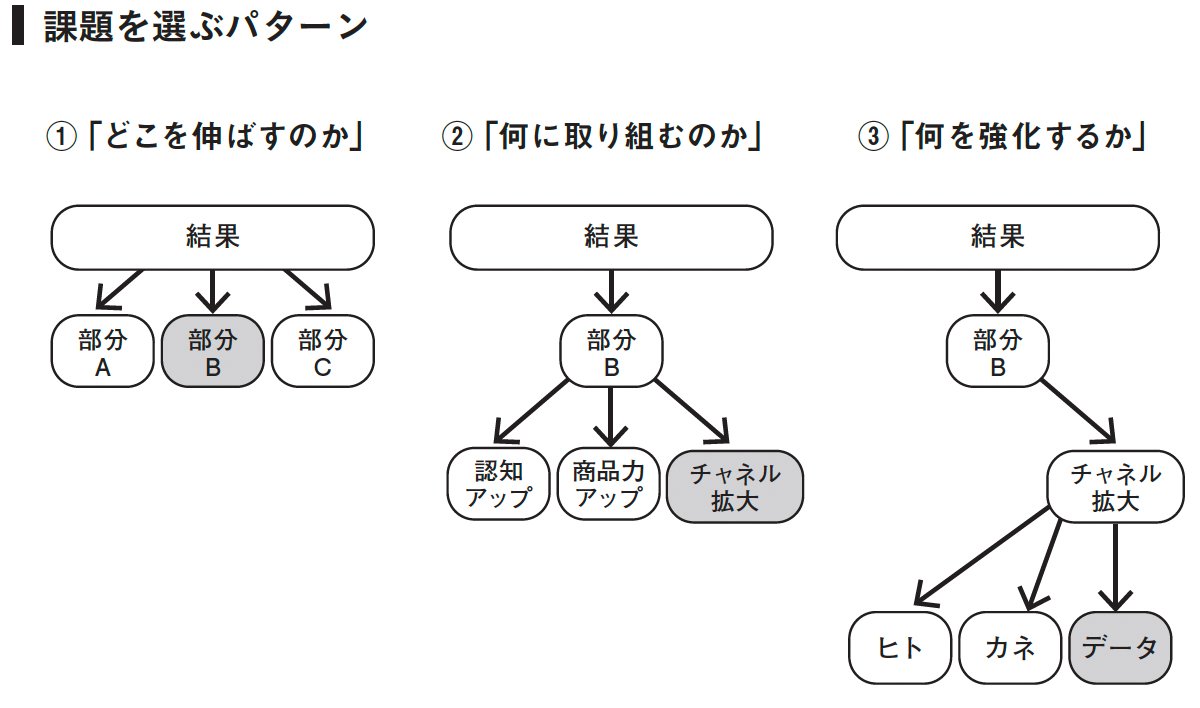

では、「課題を選ぶ」ということはどういうことなのか。「課題を選ぶ」パターンは大きく3つあります。

課題を選ぶパターン(同書より転載) 拡大画像表示

課題を選ぶパターン(同書より転載) 拡大画像表示

(1)「どこを伸ばすのか」

結果分解された部分のどこを伸ばすのかを選びます。

たとえば、部分A、部分B、部分Cの中でどこを伸ばすのかを選びます。マーケティングの提案なら、「どのセグメントを伸ばすのか?」、業務改善で言えば、「どの領域を改善するのか」を選びます。

(2)「何に取り組むのか」

何に取り組むのか、何に取り組まないのかを考えます。

たとえば、「認知度アップに取り組むのか?」「商品力を高めるのか?」、それとも「チャネル拡大に取り組むのか」などを選びます。

(3)「何を強化するか」

何を強化して、何を強化しないのかを選びます。

たとえば、チャネルを強化するためには「人の育成が必要なのか?」「お金が必要なのか?」「データが必要なのか?」など何を強化するのかを選びます。