新王国時代第18王朝に書かれたと考えられているこの「アニの教訓」は、他の文学作品と同じように書記の養成学校の教科書として使用されていたことから、当時の生徒たちが写した史料が幾つも発見されており、エジプトだけではなく、ロンドン、パリ、ベルリンにも写本が散らばっている。それらが補完し合うことで内容は知られている。しかしながら、生徒たちによる写し間違いが見られることから、理解が困難な個所も多いのである。

実はこの「アニの教訓」には最後に落ちがついている。羅列された教訓の終わりに、現代の親子関係を映すかのような会話のやり取りがあるのだ。父親(アニ)が述べる「良き言葉」に対して、息子(クヌムホテプ)は、「あなたのようになりたいとは思うが、実行できるかどうかはわからない」と意見・反論するのである。その息子に対して、アニは「口だけ達者にならず、聞く耳を持て。イヌでさえ言葉に従い、主人の後ろを歩くものだ」と応える。

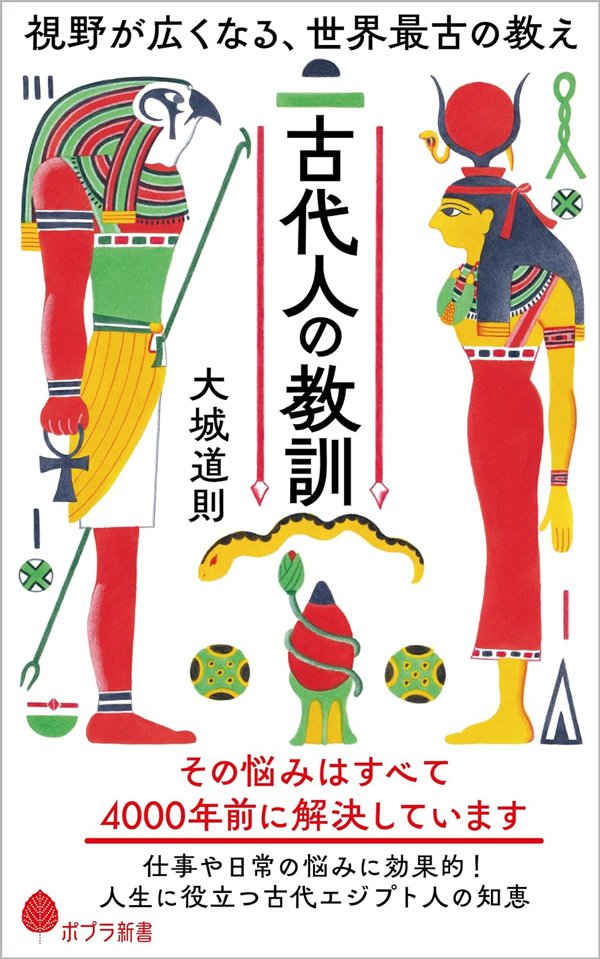

『古代人の教訓』(大城道則、ポプラ新書)

『古代人の教訓』(大城道則、ポプラ新書)

すると息子は、「あなたの言うことは正しいことばかりだが……」ともう一度反論するのだが、アニはそれに対して、「私の言葉を思い出せ。地面に転がっているねじれた枝は、太陽の光と影にさらされている。大工だけがねじれた枝を真っ直ぐにできるのだ」と応えるのである。立場の違いこそあれ、どちらの言い分ももっともだが、両者の意見はなかなか、かみ合わない。「親の心子知らず」とは、現代にでも通じる話だ。

このような問題に結局明確な答えが出ることはないのだ。ただ「アニの教訓」が3000年以上も前に編まれたのだということを考えると、人間の考えることはいつの時代も同じであるに気づく。彼らはあなたとあなたの父親とを映した鏡であるのかもしれない。ただ、父と息子とが対話することができる関係はいつの時代もよいものだと思う。