陸上自衛隊の普通科には大隊が存在しない理由として、1等陸佐が指揮する連隊が足りないため、ポストからあぶれる者が出るのを防ぐ措置だという説もある。大隊を衣替えして連隊相当の「○○隊」を作り、1等陸佐のポストを確保したというわけだ。

つまり、ポストを確保するために2等陸佐に大事な経験を積ませることをおろそかにしているということになる。しかも、本来は大隊規模でしかない部隊が、ポストのために連隊相当の部隊として扱われるのである。

本来は戦闘部隊に回す人材を

危険なほど減らしている実態

戦闘任務ではなく、人事措置に配慮した部隊編成を行っている――という私の指摘を、当に偏った個人的見解と思う人もいるかもしれない。しかし、海上自衛隊や航空自衛隊だけではなく、陸上自衛隊の中でもこうした見方をする人間がいることも事実だ。

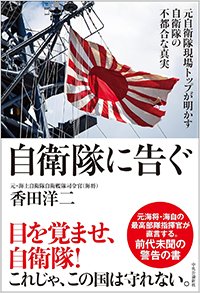

『自衛隊に告ぐ―元自衛隊現場トップが明かす自衛隊の不都合な真実』(香田洋二、中央公論新社)

『自衛隊に告ぐ―元自衛隊現場トップが明かす自衛隊の不都合な真実』(香田洋二、中央公論新社)

14区画に師団・旅団を置き、各都道府県に少なくとも1個連隊を置く体制をやめてしまえば、陸上自衛隊が慢性的に悩まされている人手不足もある程度は解消できたかもしれない。

一つの駐屯地には食料や給料などを手配する管理業務を担う部署が必要となる。「会計隊」や「業務隊」と呼ばれる組織だ。これを1カ所に集めれば、管理業務組織の効率化が図られ、余った人員を戦闘部隊に充てることも可能になるであろう。だが実態は、ただでさえ少ない人員を全国各地に分散した部隊の管理業務に回し、本来は連隊や大隊などの戦闘部隊に回す人員を危険なほど減らしているのである。

これは単なる人のやり繰りの問題ではない。複数の師団や旅団が1カ所に固まっていれば、それだけ訓練の機会も増えるし、横の連携もスムーズになる。つまり、戦闘組織としての練度も上がるはずである。

こうした効果を犠牲にしてまでも山川論を維持する理由が、災害対処や自衛官募集なのである。