ここでおもしろいのは、「柿」のように学習していないものでも、「リンゴ」や「ミカン」のカテゴリーに近い性質(高い相関)を持っていれば、共通項として「果物」という名前を教えておきさえすれば「ああ、これは果物だ」とAIは推論できることです。

もっと言えば、AIは「リンゴが木から落ちる」という知識と、「重力」という法則を別々に学習していれば、「リンゴが落ちたのを見て重力を発見した人は誰か?」という問いに対して「ニュートンです」と答えることもできます。

ニュートンがリンゴを見て重力を発見したというストーリーそのものは学習していなくても、断片的な情報を結びつけて答えに辿り着けるのですね。

AIは「知能」は高いが

「知性」を持ち合わせていない

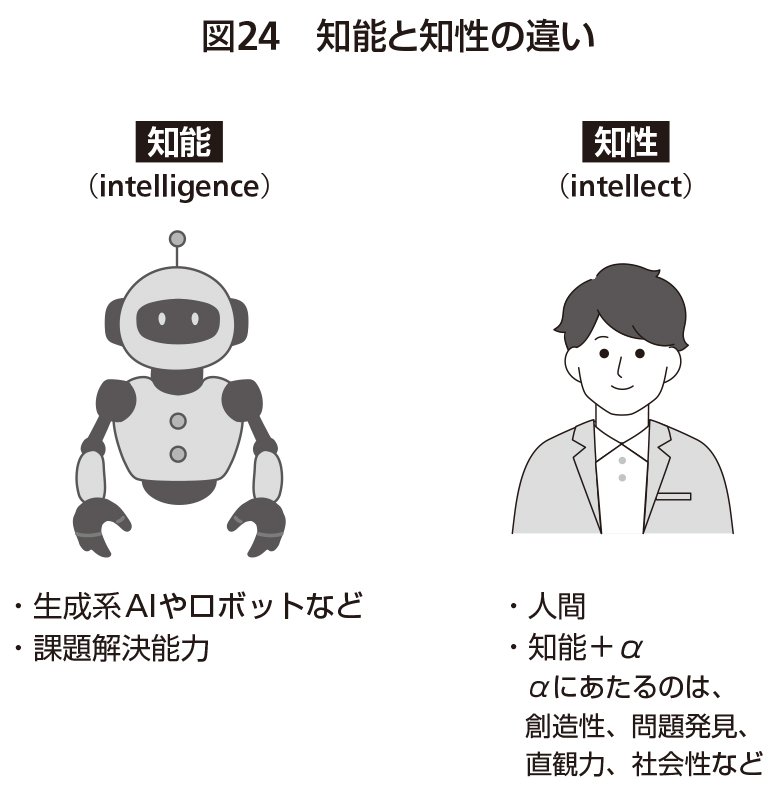

そのうえで人間とAIの違いについて考えるには、「知能(インテリジェンス)」と「知性(インテレクト)」を分ける必要があります。

AIは「アーティフィシャル・インテリジェンス=人工知能」の意。つまり知能はあるけれども、知性はないのがAIという言葉の意味です。

では知能と知性の違いは何か。ひと言で言えば、知能は課題解決能力です。

生成系AIは、こちらの問いかけに対して瞬時に相応の答えを生成しますね。ニューラルネットにより膨大なデータを学習し、そこからパターン認識をすることで、人間が与えた課題に答えているわけです。

一方、知性は知能を含みつつ、新しいアイデアを生んだり、創造的な活動をしたり、問題を発見したり、直観的に何かが分かったりする能力です。そうして自分の能力というものを社会のなかでうまく発揮しながら生きていく。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

人間は社会的な動物であり、脳も周囲の人間と交流するなかで発達しますから、「社会性」は、知性のもっとも大きなファクターなのではないかと思います。

そもそも人間というのは、すべての問題を解決できるわけではありません。しかし、それならそれで、ある問題を解決できなかったら、その問題を回避して別の道をとるという選択肢もあるでしょう。