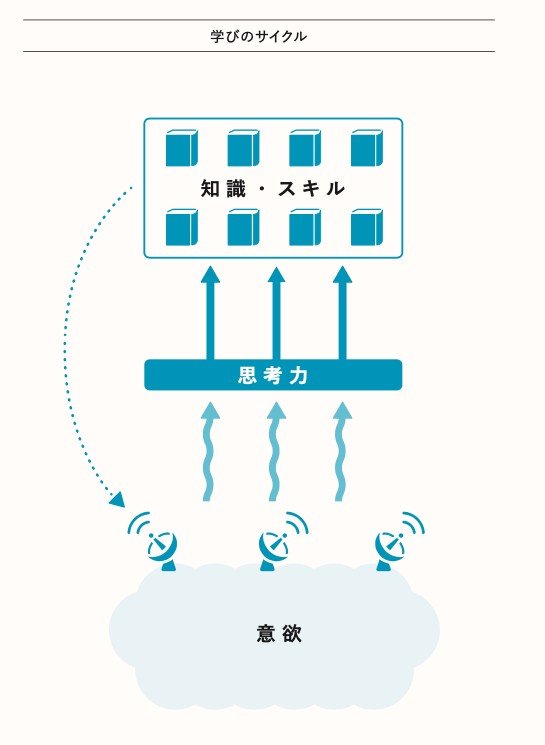

「思考力」は、「今の手持ちで何とかする力」と考えています。

心のアンテナからキャッチした情報を、今持っている知識や経験と結びつけて考える。試行錯誤しながら、自分なりの理解を構築していく。これが思考力が発揮されるということです。

意欲と思考に導かれて出会い、自分の中に取り込んだ知見や技能が「知識・スキル」です。そして、この知識・スキルは次の学習の土台となり、新たな興味を持ち、より深い思考ができるようになっていきます。

足し算ではなく

掛け算であることがポイント

足し算ではなく、掛け算であることがポイントです。

足し算では説明できない相乗効果がここにはあります。

計算力があるなど知識・スキルのみ豊富でも、意欲が小さければ、学ぶ力は伸びにくい。

逆に、意欲が沸き、存分にあれやこれやと試行錯誤を行い、その結果として知識・スキルが身につくと、単なる暗記で覚えた知識・スキルのみの状態よりも自在に使えるものとなり、飛躍的に学ぶ力が伸びていくという構造です。

学術的な真理である、ということを言いたいのではなく、ざっくりとこのようにとらえることで、子どもの自然な成長に寄与しやすい、という意味であえてシンプルにしています。

これらの「意欲」「思考力」「知識・スキル」の各要素は、その子が「意欲」レベルが20で、「思考力」レベルが10といったスコアがあるというものではありません。優劣があるというものでもありません。

ある対象を学ぶ場面において、それに興味を持ち、自分の手持ちで何とかすることで、対象を深く学ぶことができる、というものです。

「意欲→思考力→知識・スキル」の

“学びのサイクル”で伸びていく

より詳しく言うと、この3つの要素は独立したものというより、矢印のような関係があります。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示