自由な言論を標榜する新聞社こそ

上司に噛みつかなくてはいけない

社長はもっと怒るべきだ、憤る資格がある、と私は思っていた。

読売社会部の大先輩で、正力松太郎社主時代の専横に抵抗した本田靖春(編集部注/ノンフィクション作家。1984年、『不当逮捕』で第6回講談社ノンフィクション賞受賞)が、〈かつて、社会部では噛みつくことがよしとされた〉と書いている。

〈噛みつくというのは、弱者である若手が、自分より強い上位者に向かって、非を鳴らすことである。社会部で最も忌み嫌われたのは、ごますりであった〉

本田が仲間たちに求めたのは、もっと会社や上司に向かって声を上げろ、ということだった。上に噛みつくには勇気がいる。

だが、〈新聞社は言論の自由を金看板にしている。であるから、まず、自由な言論の場を社内に確保しなければならない。それがないことには、世の中のことをいくら紙面で批判しても、ウソになりはしないか〉(いずれも『我、拗ね者として生涯を閉ず』講談社文庫)。

しかし、桃井は病気(編集部注/オーナー兼務に昇格したその年の夏、体を壊して会社を休んでいた)のこともある。

せめて元記者の私は勇気を振り絞らないわけにはいかないのではないか。そう思うと身体が熱くなった。それにしても渡邉自身から事の真相を聞かないでは始まらない。

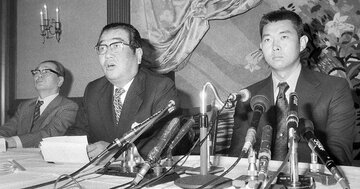

渡邉が説得のために

持ち出した交換条件

それから2日後の9日午後2時半から、その本人が会いたいと言ってきた。

大手町の読売本社は建て替え中で、渡邉は仮社屋である東銀座の日産自動車旧本社ビル13階の奥まった一室を主筆室として使っていた。私の姿を一瞥すると、渡邉はいつものように、応接用の椅子に「どっこいしょ」と腰掛け、愛用のパイプを手に切り出した。

「今度の人事に大変不満だと君が言っていると聞いた。それで俺は直接説得しようと思って呼んだんだ」

そして、私の定年の話をし始めた。

「あのな、君はまだ61歳だそうじゃないか。君の定年を延ばすことを考えているんだ。あわてるな」