「1日2時間の自由時間をつくる」という目標を立てる

まず紹介したいアクションは、「1日2時間の自由時間をつくる/つくってあげる」ということです。

1日のすべての時間を自由に使って幸せ実感全開で過ごすことは難しいと割り切ったうえで、1日2時間という明確なゴールを設定し、自分が幸せを感じられる自由時間をつくることが重要です。

お気に入りの映画を観る時間でもいいですし、身体を動かして運動する時間、あるいはサウナで整える時間でもかまいません。自分自身を癒す時間を、1日に2時間取るようにしましょう。

1日に2時間をつくり出すためにできること

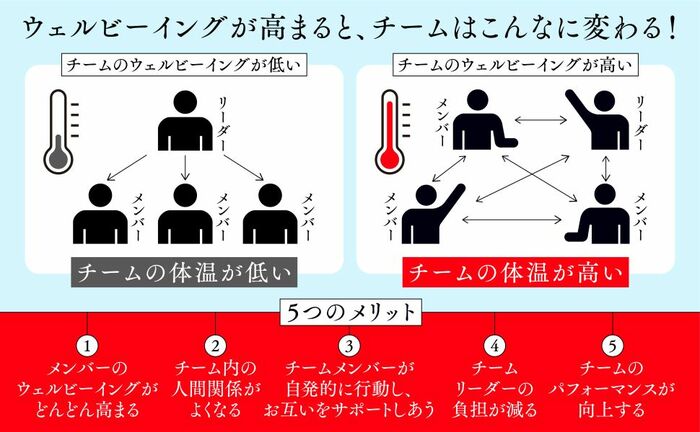

リーダーであれば、「メンバーに2時間の自由時間をつくってもらうため」の努力をする必要があります。

後述しますが、この2時間がチームメンバーの心身の健康増進に大きく貢献するので、メンバーとのコミュニケーションのとり方や仕事のやり方を見直して、メンバーと共に時間をつくり出していきましょう。

たとえば、メンバーのスキルや意欲のレベルに応じて報連相の頻度を調節する、AIをはじめとしたテクノロジーによる業務効率化を検討する、といったことはオプションのひとつになります。

仲間に仕事を手伝ってもらったり、あえて仕事を断ったりできる雰囲気をつくることも大切です。日々の仕事の小さな改善を通して時間を生み出す努力を惜しんではいけません。

メンバーのなかには「削減できる時間はもうありません」と言ってくる人がいるかもしれません。

そんな人には「一緒に時間の棚卸しをしましょう」と応じて、使用時間の見える化を共同で行うのもよいでしょう。意外な使途不明時間などが見えてくるはずです。

自由な時間は多すぎてもよくない

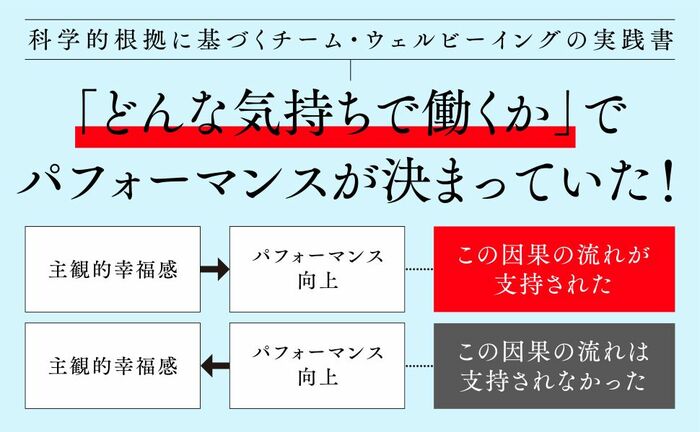

これまでの研究から、自由時間は短すぎても長すぎてもよくないということがわかっています。

具体的に言うと、1日2時間までは、自由時間が増えるほど主観的幸福感が高まることが示されています。一方で、1日5時間を超えて自由時間が長くなると、だんだんと主観的幸福感が低くなっていくということも明らかになっています[1]。

自由時間は長ければ長いほうがいいと考えている方には意外な結果かもしれませんが、あまりに長すぎる自由時間は人間の幸せにつながらないのです。

内閣府経済社会総合研究所が行った「若年層の幸福度に関する調査」のレポートによると、「自由時間の長さと幸福度の関係を見ると、自由時間が長いだけでは幸福に結びついておらず、質が重要であることがわかりました」との指摘があります。

言い換えれば、単に自由な時間があるだけでは幸福感に直結せず、その時間をどのように過ごすか、どんな充実感を得るかが幸福度に影響を与えるということです。

みなさんも自分の自由時間を測定して、意識して適切な長さに保ち、質を高めるように工夫してみましょう。

なお、退職後や休職中に過度の自由時間をもつ場合には、目的をもってその時間を過ごすことが有益であると示唆されています。どのような場合でも、時間を無為に過ごすのではなく、その使い方や目的を意識することが幸福感につながるのです。

自分で自分の時間をコントロールできることが大切

自分には1日当たり2時間の自由時間があるから大丈夫と安心している方に、あらためて考えてほしいことがあります。

その自由時間はたまたま2時間なのか、それとも2時間という目標を立てて意識的につくり出しているのか、どちらでしょうか?

日本人2万人を対象としたアンケート調査の結果では、「自己決定」が幸福感に強い影響を与えていることが明らかにされています[2]。したがって、究極的には自分自身で自由時間を自己決定・コントロールできるようになることが大切なのです。

自由時間をつくり出すために、自分は日々どのような働き方をし、どう周りに働きかけているか、ぜひ自省してみてください。

*この記事は、『職場を上手にモチベートする科学的方法――無理なくやる気を引き出せる26のスキル』(ダイヤモンド社刊)を再編集したものです。

[2] 西村和雄,八木匡(2018).「幸福感と自己決定―日本における実証研究」

https://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/18090006.html