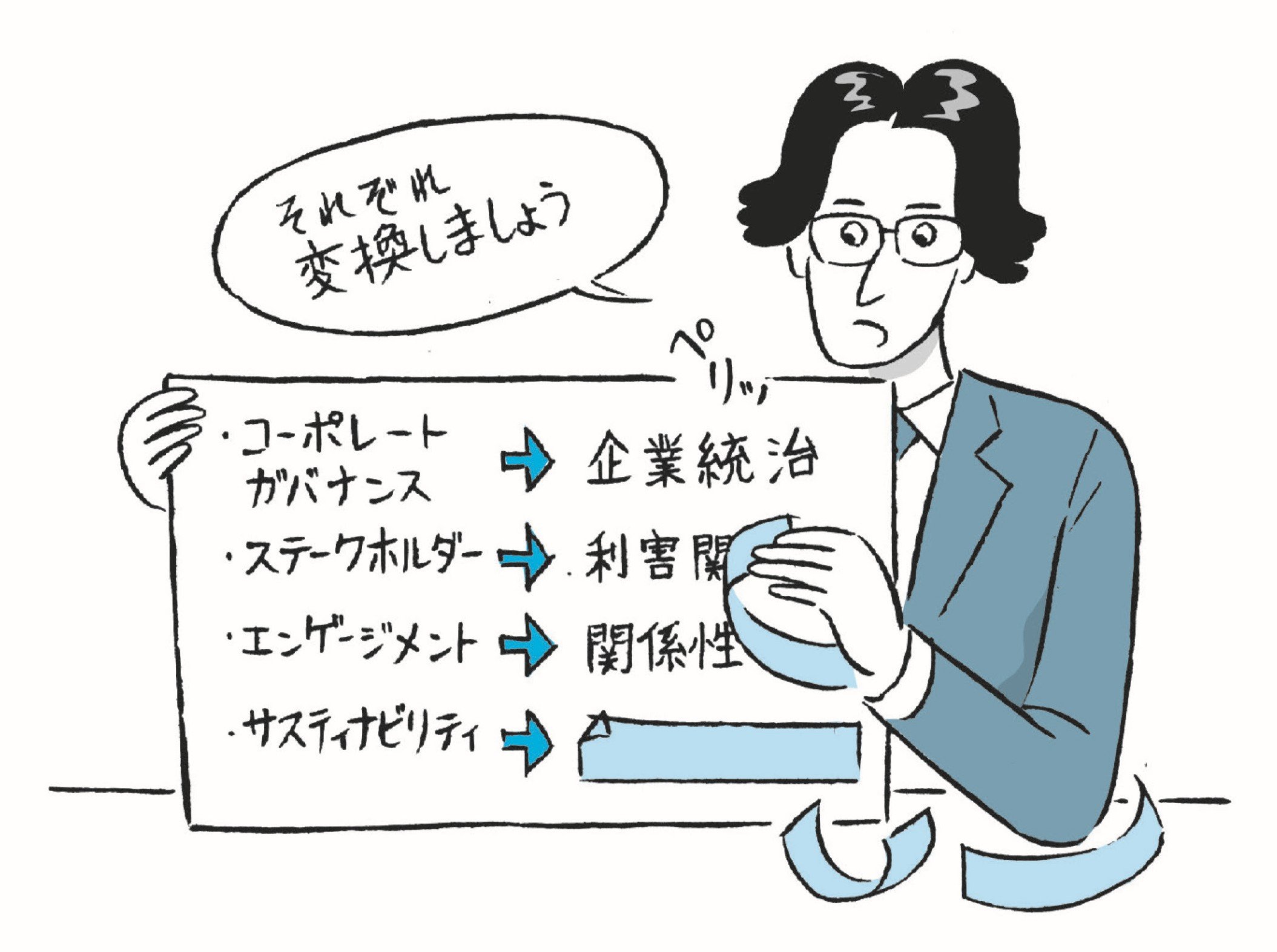

さすがに、役員クラスはすぐに日本語に変換ができました。しかし、若手になればなるほど「え~っと……」と言葉に詰まってしまうのです。中には「エンゲージメントはエンゲージメントです!」と、言い切る猛者もいました(苦笑)。

カタカナ語の使用がすべて悪いというわけではありません。しかし、説明とは、相手に届けるもの。相手が意味を理解できなければ、説明は成立していないのです。

これは、私が国会議員秘書をしていたときのことです。

小泉純一郎元総理が、霞が関の省庁の文書にやたらとカタカナ語が多いことについて「なぜ日本語で言わないのだ!」と苦言を呈されたことがありました。

私は、予算委員会や本会議で、小泉元総理が発言されるのを直に聞いたことがあります。確かに総理は極力カタカナ語を使わず、誰が聞いてもわかる日本語で話すので、とても理解しやすかったのを覚えています。

一方、カタカナ語のほうが便利な場合もあります。

「リーダー」「ビジネス」「ミーティング」「プレゼン」「クレーム」「トラブル」などは、もはや一般用語といってもよいレベルでしょう。これらをいちいち日本語訳すると、かえって大変かもしれません。

それでも、日ごろから「この言葉で相手に通じるかな?」と考える習慣を身につけることは大切です。あなたの当たり前は、相手の当たり前ではないのです。

イラスト/村林タカノブ(同書より)

イラスト/村林タカノブ(同書より)

説明が下手な人は

はっきり伝えるのが苦手

ある企業を訪ねたときのこと。案内してくれた外国人の女性スタッフの足下に目が釘付けになりました。なんと、素足にサンダル履きだったのです。しかも、真冬に!