ダイヤモンド・オンラインplus

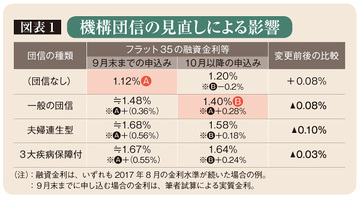

自分にとって無理のない物件価格や返済額の算出法、家を買う際に知っておきたい住宅ローンや税金、各種制度の知識などを紹介しよう。役立つ情報を活用し、少しでもお得に安全にマイホームを手に入れてほしい。

多くの読者にとって、マンション購入は一生に一度の大きな買い物だろう。しかし物件の資産価値は、今一つ見極めが難しい。プロの経験から導き出された「法則」を知り、失敗しないマンション購入に役立ててほしい。

家選びは、街選びから──。とはいえ、住みたい街が住みやすい街とは限らない。東京23区に絞っても、どこに住むべきかを決めるのは難しい。年収や人口動態など各種データから、23区それぞれの実相に切り込んだ快作『23区格差』の著者に、ライフスタイルに合った住み家を探す際の考え方を独自の視点から語ってもらった。

出勤時のエレベーターホールは長蛇の列。やっと乗れたと思ったら、今度はまさかの各階停止。そんな毎朝の“うんざり”を、三菱電機の「三菱エレベーター行先予報システムELE–NAVI(エレ・ナビ)」が解決する。

各地でオフィスビルの建て替えや再開発が急速に進んでいる。エリアの新たなランドマークとなる高機能ビルには、ある共通した傾向がある。

もはやITなしではビジネスが成立しない時代。しかし一方で、特に中小企業においてIT活用がなかなか進んでいない現状がある。その背景にあるのが、適切なIT人材の不足である。この課題を解決するカギはどこにあるのか。

世界120カ国以上にアクティブな会員を持ち、キャッシュバック・ショッピングの世界的なリーディングカンパニーである「Ominto(オミント)」社。世界展開を進める同社が、日本でのビジネスをスタートさせた。

「期待を超えるコンピューター。」をコーポレートメッセージに掲げ、国内BTOパソコンの先駆者として成長を続ける、株式会社マウスコンピューター。BTOとは「Build To Order」の略で、注文を受けてから製品を生産する「受注生産」を意味している。代表的ブランド「mouse」や法人向けの「MousePro」など、さまざまなブランドを抱える同社だが、それらの開発から製造、出荷までを行う生産拠点の中核となっているのが、長野県飯山市にある飯山工場だ。生産拠点を海外に求める流れがある中で、マウスコンピューターは国内生産による信頼感を「飯山TRUST」という言葉に込め、昨年のブランド名変更とともに打ち出している。「高品質」と「信頼感」を生み出す現場には、いったいどんな工夫があるのだろうか。

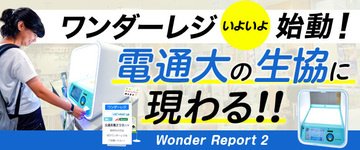

AI を搭載した全く新しいレジスター「ワンダーレジ」が、電気通信大学(東京・調布市)の生協にお目見えした。通常のレジの端に置かれたワンダーレジに学生たちは興味津々。画像認識の方法に戸惑いながらも、購入にチャレンジする姿が目立った。ショップ側は、昼時の混雑軽減のため強力なツールとして期待している。

今、知的財産(知財)の価値が変化している。従来の知財部門の役割といえば、他社特許に抵触しないための調査が主要な業務だった。現在は、特許情報検索サービスの発達もあり、事業戦略策定のための定量的なデータとして重要な役割を担うようになっている。

2000年に創業し、日本初の未回収リスク保証型の後払い決済サービス「NP後払い」を提供、累計利用者数は1億人を突破した。6月には新しいカードレス決済「atone」もローンチ、ミッションに掲げる“つぎのアタリマエをつくる”ことを追求する。

AI を搭載した全く新しいレジスター「ワンダーレジ」が、電気通信大学(東京・調布市)の生協にお目見えした。通常のレジの端に置かれたワンダーレジに学生たちは興味津々。画像認識の方法に戸惑いながらも、購入にチャレンジする姿が目立った。ショップ側は、昼時の混雑軽減のため強力なツールとして期待している。

コミュニケーション環境として、ビジネスチャットを活用する企業が増えつつある。最近は、新卒・内定者とのやりとりに用いて、企業・学生双方のミスマッチを解消するところもある。ビジネスチャットの活用法は大きく広がってきた。そんな動きをリードしているのが、「TEんWA(テンワ)」を提供するテンダである。

メール中心のコミュニケーションの課題を解決するため、メールからビジネスチャットへのシフトを進めている企業が出始めている。ビジネスチャットのメリットと、導入によって想定される効果について考える。

「DESIGN TOKYO」(2017年7月)でお披露目を終えたスウェーデン発コネクトウオッチ“KRONABY(クロナビー)”が、本格的に日本上陸を果たす。クラシカルでありながら、技術の粋を集めた新時代の時計として、世界的にも注目を集めている。

時間外・休日労働の上限が定められて罰則も課されるなど、働く側を守る観点からの働き方改革が進められている。だが、空前の人手不足が続き、なかなかマンパワーの拡大を図れない中小企業にとっては、まさに死活問題となりかねない。倒産にまで追い込まれれば、そこで働いてきた人たちにも災禍が及び、本末転倒の結果ともなりうる。現時点で抱えている社員たちの士気を高め、生産性の向上を図っていくことが急務となっているのだ。そして、そのためにも人事評価の在り方を、これまでとは一変させる必要があるという。

EU(欧州連合)の新たな個人情報保護ルールである「一般データ保護規則」(GDPR)の適用まで1年足らずに迫った。違反した事業者には巨額の制裁金が科されるだけでなく、欧州市場での信頼を著しく損なう恐れもあるため対応が急がれている。テクノロジーと法の関係に詳しい慶應義塾大学の新保史生教授に、GDPRが日本企業にもたらす影響と、備えるための心得を聞いた。

クラウドアプリケーションの情報管理ソリューションを提供するAvePoint Japanは、GDPR時代の個人情報管理は、外部への流出を防ぐ“守り”と、情報をビジネスに活用する"攻め"の両面で実施すべきだと説明する。具体的な対策を、同社の塩光献・代表取締役に聞いた。