財政・税制(7) サブカテゴリ

第55回

6月に成立した「価格表示特別法」によって、2014年4月から17年3月末までの間の特例として、消費税額を含まない価格表示(税抜き表示)が認められる。しかし、税抜表示と総額表示の併存は、消費者を混乱させる可能性が高い。

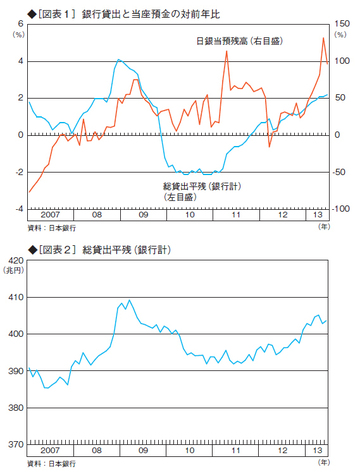

第15回

日本銀行が4月に導入した異次元緩和措置は、そもそも機能するものなのだろうか?以下では、この問題を、銀行貸出や設備投資との関連で考えることとしたい。

第54回

今回の参院選でねじれは解消した。次なる課題は、ねじれを解消して何をやるか。まず直面する課題は、秋口の、来年4月の消費税率引き上げの判断と、抜本的な法人税減税へのコミット。この2つが最大の試金石だ。

第14回

「アベノミクスによって経済が好転し、設備投資にも火がついてきた」との見方は、まったく現実離れしていると言わざるを得ない。詳しく見てみると、直近の設備投資の増加傾向は公共事業と住宅の駆け込み需要によるものに過ぎない。

第355回

与党・自民党は消費増税の結論を体よく先延ばしした。消費増税を予定通り実施するにも、先延ばしするにもリスクが伴う。野党はそのリスクを勘案して、対案を出すべきだったが、有力な対案は見当たらない。

第13回

成長戦略の議論の中で、製造業の設備投資を増加させるために円安が歓迎されている。しかしそのシナリオは間違いだ。日本の設備投資の中心はすでに非製造業であり、非製造業の設備投資をこれから増やすためには、むしろ円高が求められている。

第12回

日本企業の法人税負担は、国際的にみて高いと言われるが、実際には負担率が非常に低い企業も存在することをこの連載で述べてきた。今回はその理由の一つである「繰越欠損」の影響について説明する。

第11回

日本の法人課税の負担は重いとの主張がなされるが、これは実効税率を基準にして語られる。しかし、企業会計上の利益をベースにした場合、負担率は低くなる。今回は、企業別の法人税の負担率を最新の決算情報から検証した。

第10回

6月14日に政府が閣議決定した日本再興戦略の中で、今年の秋に投資減税を検討する旨が表明された。法人税減税を求める声も大きい。この前提にあるのは、「日本の法人税負担は重い」という認識だ。以下では、これが正しいか否かを検証する。

第38回

北アイルランドで開かれたG8では、アベノミクスが高く評価されたという報道ばかりが目立つ。だが、最重要課題は租税逃れをする多国籍企業とタックスヘイブンだった。G8の合意は本格的な規制には程遠い内容だ。

第52回

安倍総理は、成長戦略として秋口にも設備投資減税を決定する意向を示した。しかし、わが国経済に必要なことは、小手先の投資減税でなく、地方税も巻き込んだ法人税改革のはずで、これがアベノミクス成長戦略の一丁目一番地だ。

第9回

5月23日の暴落以降、株価が大きく変動している。本連載の第6回で、為替レートによって日経平均株価を説明するモデルを示した。このモデルによって5月23日暴落以降の状況を説明できるだろうか、分析してみた。

第7回

安倍政権が4年ぶりとなる「骨太の方針」を決定した。経済財政の構造改革を正面から取り上げた骨太の内容かと思いきや、要は財政再建についてのこれまでの発言を繰り返しただけ。選挙後への問題の先送りに過ぎない。

第51回

英国のスターバックスで話題になっていた租税回避問題はアマゾン、グーグル、アップルにも飛び火した。彼らはどのようにして租税を回避するのか。それを防ぐ方法はあるのだろうか。

第8回

株価や為替レートの乱高下が続いている。日本の金融市場は著しく不安定化した。その理由は、昨年秋以来の為替レートと株価が投機によって動かされたからだ。価格の乱高下は、安倍晋三内閣の経済政策が必然的に引き起こしたものだ。

第9回・最終回

現段階でのアベノミクスは「未完の政策体系」である。成長戦略を効果的なものとするためには、従来型の供給力強化策が成長戦略の「前工程」であり、「後工程」として需要力強化策=家計所得増加策に取り組む必要があることを述べる。

第61回

「安倍人事」は、財政拡大・金融緩和推進に有効に機能した。だが首相にはいずれ財政健全化・成長戦略への転換を決断しなければならない時が来る。その際は、現在意思決定から排除されている財政再建派の要職起用が検討されねばならない。

第7回

アベノミクスは、「将来に対する人々の期待が好転すると、実体経済活動もそれに引かれて好転する」という効果を狙っているとされる。それは本当か。財務省の法人企業統計を用いて、期待による経済活性化効果が生じているのかを検証した。

第37回

安倍首相側近のリフレ派学者は消費税の引き上げを見送るべきだ、と言い始めた。議論は封印されたが、背景には経済観の違いがあり妥協は容易ではない。首相側近と財務省の深い溝は、安倍・麻生の抗争に発展する可能性さえ秘めている。

第8回

異次元金融緩和がスタートして2ヵ月が経つ。足もと、国債市場、株式市場も乱高下しているが、これは何を意味しているのか。これからわが国に求められる財政・金融政策運営について考えたい。