週刊ダイヤモンド編集部

昨年9月、医薬・農薬大手の独バイエルから素材科学事業が分離し、別会社として業務を開始した。その名もコベストロ。今はまだバイエルから64%出資を受けているものの、将来的には完全独立する予定だ。そんなコベストロの最高財務責任者(CFO)、フランク・H・ルッツ氏に、分離前後で変わったことや、自動車のシートなどになるポリウレタン原料や、DVDの材料などとして使われるポリカーボネートといった汎用品の事業分野で勝ち残るための戦略を聞いた。

東京の銀座6丁目に、米国のアパレルブランド「アバクロンビー&フィッチ」の銀座店が入居する地上11階建てのビルがある。このビルが個人から米大手生命保険会社のプルデンシャル生命保険に売却されたもようだ。

16/7/31号

「警察が何でもできる時代がやって来た」。今年5月、ある県の警察本部の刑事は、国会で一つの法案が可決されたことを受けてこう語った。その法案とは、刑事司法改革関連法案。柱となるのは、刑事訴訟法の改正だ。

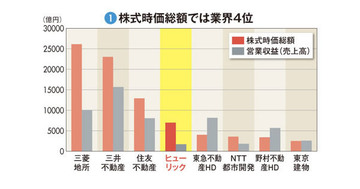

旧富士銀行の支店ビルなどの資産を引き継いだことで、異例の高成長を実現してきたヒューリック。今では銀行グループのくびきを離れ、公募増資と物件取得でさらなる拡大を目指す。

原子力発電所の再稼働の行方が、ますます見通せなくなってきた。その最大の要因は司法だ。目下、四国電力の伊方原発3号機が今月下旬に再稼働する予定だが、それに反対する周辺住民が、原発周辺の地方裁判所に相次いで運転差し止めの仮処分を申請。今年3月の広島地裁を手始めに、5月末に松山地裁、今月に入って大分地裁と、現在3件の仮処分が申請されているのだ。

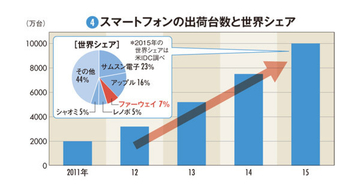

スマートフォン(スマホ)市場の飽和を前に、TDKが主力事業の転換を迫られている。次に目指す姿は何か。6月28日付で就任した、石黒成直社長(58歳)に聞いた。

7月12日、ビール、発泡酒、第三のビールを合わせた「ビール類」の上半期課税出荷数量(1~6月)が発表された。大手4社のシェアを見ると、業界2位のキリンビールは前年同期比1.9%減の32.1%で過去最低。アサヒビール(39.2%)、サントリービール(16.0%)、サッポロビール(11.9%)の3社がシェアを伸ばした。

ソフトバンクが3.3兆円で買収を決めた英ARMは、半導体市場で影の主役として君臨する企業だ。スマートフォンに搭載される半導体の約9割にARMの技術が使われるなど、圧倒的な存在感を誇っている。この知られざる黒子企業に迫った「週刊ダイヤモンド」2014年5月24日号の特集を再掲載する。

ソフトバンクが3.3兆円で買収を決めた英ARMは、半導体市場で影の主役として君臨する企業だ。スマートフォンに搭載される半導体の約9割にARMの技術が使われるなど、圧倒的な存在感を誇っている。この知られざる黒子企業に迫った「週刊ダイヤモンド」2014年5月24日号の特集を再掲載する。

LINEが15日、東証1部に上場を果たしたが、米フェイスブックや中国のテンセントなど、世界のライバルたちは、スマホの爆発的普及期に一気に先行してシェアを獲得している。スマホ市場の成長が鈍化する中、ライバルの背中は遠い。

創業者の一人、盛田昭夫氏の肝いりで東京・銀座にソニービルが誕生してから50年。2000年以降、ソニーの業績悪化を背景に売却話が持ち上がりながら、今回建て替えという決断に至ったその舞台裏を探った。

16/7/23号

アルフレッド・アドラー。おそらく数年前まで、この名前も、彼が創始した「アドラー心理学」についても、日本ではほとんど知られていなかったのではないだろうか。それが一躍、日本でも知られるようになったのは、2013年刊行の『嫌われる勇気』が、100万部を超える大ベストセラーとなって以降だ。

通信機器業界で、世界三大企業に数えられるまでに成長した中国・華為技術(ファーウェイ)。潤沢なキャッシュを元手に多額の開発投資を続け、“政治リスク”という事業の阻害要因も顕在化し始めた。

4月、日本銀行は「フィンテックセンター」を新設。金融とITの融合であるフィンテックの推進に向けてトップに任命されたのは、暗号技術に精通し、日立製作所の情報通信部門への出向経験もある異色のセントラルバンカーだった。

参院選で日本共産党は期待したほどに党勢拡大を果たすことができなかったが、まさかの“野党共闘”にこぎつけた日本共産党とはどのような政党なのか。志位和夫委員長は、どのような人物なのかに迫る。

LCCバニラ、片道約1万円のベトナム路線開設の意義

LCCのバニラエアが9月から成田―台北―ホーチミン(ベトナム)路線を就航することが分かった。1日1往復で片道1万円程度。台北―ホーチミンは、相手国からさらに第三国へと就航する「以遠権」を活用したもので、日本のLCCとしては初の試みとなる。

「インテル、クアルコム、エヌビディアなど、世界の半導体メーカーの勝ちパターンは、独立系で半導体専業であること。われわれは、どこかのメーカーの傘下に入る道はない」6月28日に就任したルネサスエレクトロニクスの呉文精社長兼最高経営責任者(CEO)は、産業革新機構が保有するルネサス株の買収に意欲を示す日本電産をけん制した。

豪華客船「飛鳥2」の後継船の建造をめぐり、発注側の日本郵船と受注側の三菱重工業が神経戦を展開している。浅からぬ関係にある三菱グループ内の交渉が、なぜここまでもつれているのか。その真相に迫った。

昨年、経済産業省の後押しもあってようやく成就した出光興産と昭和シェル石油の合併に、思わぬ横やりが入った。6月28日に開催された出光の株主総会で、創業家が合併に反対することを表明したのだ。創業家は反対の理由を二つ挙げている。一つ目は社風の違いだ。

世間では優良企業の代表選手とされた世界一のガラスメーカー・旭硝子。だが、若手社員の断続的な流出に頭を悩ませ、米ウォルト・ディズニーのアイディア創出法をアレンジして導入するなど、閉塞感と向き合う企業の実像が浮き彫りになった。