週刊ダイヤモンド編集部

第212回

東芝の田中久雄社長は、今後の東芝を支えるビジネスとして、エネルギー、ストレージ、ヘルスケアの3本柱を掲げた。ここでは『週刊ダイヤモンド』の特集ワイド版として、3事業のトップが語る特別インタビューをお届けする。ここでは、原子力発電や火力発電を中心とした、発電設備が主力事業の電力システム社のトップが語る。

第374回

サッカー日本代表の本田圭佑選手はレーシック手術で失敗したのではないか――。インターネットでレーシックについて調べると、こんなうわさ話が出ているが、週刊ダイヤモンド編集部の取材により、うわさはデマであったことが分かった。

第131回

日経平均株価が大幅下落した「5・23ショック」以降、1営業日中の株価の乱高下が止まらない。しばしば指摘される、先物市場や高速取引の影響がどのようなものなのか、探ってみた。

第917回

先月4日夜、20万人以上が集まる世界最大級の家電ショーであるIFA2013が開催されていたベルリン市内で、ソニーが一部のメディアを対象にした非公開のパーティが催していた。「VIP メディア レセプション」。そう書かれた招待状を受け取った幸運な人たちは、ソニーの用意したバスに乗り込むと、市内の大型商業施設にあるフロアに案内された。

第211回

東芝の田中久雄社長は、今後の東芝を支えるビジネスとして、エネルギー、ストレージ、ヘルスケアの3本柱を掲げた。ここでは『週刊ダイヤモンド』の特集ワイド版として、3事業のトップが語る特別インタビューをお届け。今回は、韓国サムスン電子との熾烈なトップ争いが新局面を迎えつつある、半導体事業を持つ「ストレージ」のトップが登場する。

第130回

2012年度に製薬会社が医師や医療機関に提供した金額は、総額4410億円に上ることが明らかになった。巨額の資金の流れが判明したことで、今後はその関係も厳しく問われる。

第916回

飲料業界のカテゴリの中でも唯一、6年連続プラス成長を維持しているの炭酸飲料。その炭酸カテゴリーからこの冬“最終兵器”が登場する。なんと、温めて飲む「ホット炭酸」だ。

第210回

東芝の田中久雄社長は、8月7日の説明会で、初めて社長としての経営方針を内外に示した。ここでは『週刊ダイヤモンド』9月7日号特集2「東芝 “異例の新社長”が背負う二つの宿命」のワイド版として、田中社長の真意にさらに迫る、インタビューのロングバージョンをお届けする。

第129回

9月17~18日、注目の米連邦公開市場委員会(FOMC)。多くの市場予想に反し、いわゆる量的緩和第3弾(QE3)の縮小(テーパリング)開始を見送り、世界の金融市場に衝撃が走った。

第915回

「え? 東芝が!?」──。9月9日未明、突如入った一報に、大手電力会社の幹部は驚きを隠さなかった。内容は、東芝が米国産シェールガスの液化加工契約を締結したというもの。シェールガスは日本が輸入している中東やアジアのLNG(液化天然ガス)より圧倒的に安いため、電力・ガス会社や商社などが相次いで調達に動き、5月以降、米国政府による輸出認可が2件下りるなど日本上陸への準備は着々と整っている。

第250回

「女性の活用」を成長戦略の大きな柱として打ち出している安倍政権。世界的な人事コンサルティング企業・米マーサーでシニアパートナーとして活躍するスーザン・ハーバーマン氏に、女性活用の意義と、日本で女性が活躍するために必要な環境について聞いた。

13/10/05号

スマートフォンは、もはや新しい体験を提供してくれるものではなく、技術的には成熟した製品となった。代わって注目を浴びているのが、メガネ型、時計型などの「ウェアラブルコンピュータ」だ。「スマホの次」に来るデジタル機器とは、いったいどんなものだろうか。

第896回

羽田空港の権益をめぐり、日本航空(JAL)とANAホールディングスの対立が激しさを増している。この夏以降、記者会見やインタビューなどで双方のトップがたびたび持論を展開、政治も巻き込み泥仕合の様相を示し始めている。

第249回

海外事業が好調な東京海上ホールディングス。今年6月、早くから社長有力候補と目されてきた永野毅氏が社長に就任した。今後の経営方針を聞いた。

第128回

日本時間の8日早朝に決まった2020年夏季五輪の東京開催。10兆円以上とも見込まれる巨額の経済効果に政財官では大きな期待が膨らんでいる。“五輪狂騒曲”が早くも響き始めた。

第895回

2020年の東京五輪の招致を決定づけたという、福島第1原子力発電所の汚染水問題をめぐる安倍晋三首相のスピーチ。「状況はコントロールされている」とした演説内容にはいまだ疑問の声も大きいが、東京電力を取り巻く関係者たちは一様にそれぞれが抱く淡い期待を隠そうともしない。

第134回

旭硝子が、急速に業績を悪化させている。高収益を誇った電子事業が利益を落とし、建築用ガラス事業に至っては赤字に転落した。利益構造を転換しない限り、かつての輝きは取り戻せない。

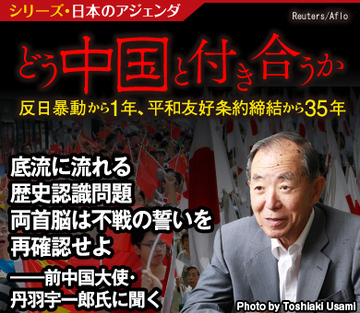

第2回

丹羽宇一郎さんは2010年6月から12年12月まで、民間出身では初めて駐中国大使を務めた。両国関係改善に向け、グローバル時代には国内問題は同時に国際問題であるという認識を持つこと、日中両国の青少年の交流から再開せよと言う。

13/09/28号

「離婚は結婚の何十倍も消耗する」と経験者は口をそろえるが、ここにきて、親権に関する法制度が見直されるなど、離婚を巡る環境が変わりつつある。こうした流れが加速すれば、将来、離婚件数が増加する可能性が高い。あなたはどう臨むべきか。離婚の“今”と将来を探った。

第133回

米ゼネラル・エレクトリックが、研究所の建設に10億ドルをつぎ込むなど、ソフトウェアへの投資に懸けている。世界を代表するインフラ“メーカー”が、なぜソフトウェアへ傾注するのか。