莫 邦富

第145回

日中関係が厳しい中でも、昨年、日本を訪れた中国人観光客は、過去最高を記録した。だが、日本より小国のタイや韓国はそれを上回っている。その差は、ビザへの対応など柔軟性を欠く運用姿勢に起因しているように思えてならない。

第144回

ある地方銀行の依頼で上海で講演をした。そこには日本から大勢の経営者たちが参加していた。中国の地方政府にも変化が見える。いっぺんに花は満開といかないが、両国に春が訪れる兆しを感じた。

第143回

東京墨田区で開かれるジャズフェスティバルは夏の風物詩になったと思いきや、地元に根付いていないという批判が出ている。主催者側にも反省すべき点はあるが、地元の人々にも新しい風を受け入れるという変化を望みたい。

第142回

今年の春節では、手作り「年夜飯」が復活した。その背景にあるのは、まずます高まる食への安全志向だ。ある有名作家は自らお茶の有機栽培に乗り出した。

第141回

このところ中国では、次世代の幹部候補生を海外の教育機関に送りこみ、国際視野を養わせている。幹部の精神構造や思想的軌跡を解明するためには、文化大革命時代の体験とともに「海外留学先」のチェックが重要になるだろう。

第140回

中国が超大型の軍用輸送機の開発に成功した。このことは進行中の中国の大型旅客機の開発に弾みを大きくつけるだろう。国内製造業のレベルアップのためにも、中国はいま航空機の輸出に心血を注いでいる。

第139回

中国の探査衛星「嫦娥2号」が小惑星トータティスの接近撮影に成功した。同衛星は月、小惑星観察というダブルミッションを果たした。この成功は中国の宇宙開発関係者に大きな自信を与えている。

第138回

インターネットで「中国の失敗都市ワースト10」というランキングを見つけた。2010年に、私が選んだ大きく伸びると思われる地方都市と比べると、中国都市間競争の激しさと栄枯盛衰を感じざるを得ない。

第137回

大晦日とお正月に、黒ゴマの餡、生姜、棗(ナツメ)の餡を堪能した。その中でも漢方生薬として重視される棗は、日本ではあまり出合えない。新しい食材の開発と普及は新しいビジネスチャンスと市場の開拓にもなるはずだ。

第136回

中国の大型連休に焦点を当て集中攻勢を仕掛ける国がある。アメリカだ。中国人の消費心理を巧みにとらえ、新た旅行商品を次々に開発している。日本も関係改善されるその日に備え、新商品の開発を怠っていけない。

第135回

第一次安倍政権では「破氷の旅」を敢行した安倍氏に、日中関係改善への期待が高まっていたが、氏の強硬発言と自民党の大勝で期待は不安に変わりつつある。経済を軸とした現実路線か、右翼政権か。中国の安倍新政権に対する評価も揺れている。

第134回

共産党総書記に就任した習近平氏の「就任演説」を捉えて、日本メディアの多くは、対外的に強硬な姿勢をとるのではないか、と報じた。だが、習氏を判断するには欠かせない3つの要素がある。そこから見える習氏は……。

第133回

日本の総選挙が終れば、日中共に新政権が発足し関係改善に期待が高まる。それを待つだけでなく、日本のインバンド観光市場の取材を仕掛けてみた。協力してくれた石川県と山梨県にインバウンド事業にかける強い信念を感じた。

第132回

中国の大手家電メーカー・ハイアールは今、サービス業への変身を目指している。その実態を知るために、販売最前線を訪れた。そこで見た地域密着型のサービスは実は、パナソニックから学んだものだというのだ。

第131回

1990年代のハイアールは中国国内台頭期、2000年代は海外進出期、そして2012年からは新しいステージに入ったと見ることができる。製造業からサービス業への転換を唱える張瑞敏CEOの真意は何か。

第130回

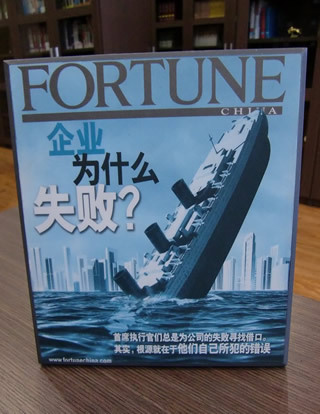

10年ぶりにハイアールCEOの張瑞敏氏を取材する機会を得た。彼の部屋には10年前と変わらず、ある雑誌の表紙と書が飾ってあった。ハイアールが巨大になっても、張氏の自らを戒める強い思いは変わっていない。

第129回

赤字の旧三洋電機の冷蔵庫工場を引き受けたハイアール。送り込まれた若き経営者は、製品戦略の転換を決断し、タイ76県のうち70以上の県に足を運んで、自ら先頭に立って販路を開拓。ついに、黒字化を成し遂げた。

第128回

久しぶりに日本製造業に関するテレビの取材に協力した。そこでこれから数回にわたり、、世界のビジネス現場で何が発生しているのかを読者にお伝えしたい。第1回目はハイアールが復活させたタイ冷蔵庫高工場をお送りする。

第127回

日中関係の悪化によって、多くの交流イベントや活動が中止に追い込まれている。私のところにも多くの相談が寄せられているが、机上の空論よりも、日常の平々凡々な一歩を踏み出したほうが、遙かに建設的かつ前向きだと思う。

第126回

18年ぶりのタイ訪問で一番痛感したのは、中国の存在感の急増だ。空港内では中国語表示が目立っている。バンコクの中国人街は夜も活気にあふれている。成長する国から何を学ぶべきかを改めて考えさせられた。