浅川澄一

第17回

高齢者ケアの最大の課題である認知症。日本だけでもその数は800万人近くに達する。しかし、対応は欧米から大きく水を開けられている。そんな日本が学ぶべき施設がある。それがオランダのテーマパークのような高齢者ケア施設「ホグウェイ」だ。

第16回

米国で余命半年宣告された女性(29歳)が、11月1日に医師から致死薬を受け取って死亡した。日本でもマスコミが一斉に伝えたが、テレビは「安楽死」と呼び、新聞各社は「尊厳死」の見出しを掲げた。では、どちらが正しいのか。

第15回

ますます高齢化が進む日本が参考にすべき国がある。それがオランダとイギリスだ。高齢化率は低いものの改革が進んでいるこの二国の現場を検証し、将来の日本のモデルとなるような具体例を示していきたい。まずは家庭医の制度から見ていこう。

第14回

高齢者の増加と共に医療や介護の必要者が増えると同時に、日本全体の人口は減少していく。医療、介護に関わる人材がこのまままでは相当深刻な不足状況に陥る。そこで議論すべきなのが、ケア現場での外国人雇用受け入れの解禁だ。

第13回

高齢者ケアの主役である社会福祉法人。社福が運営する特養の収支差率は8.7%と極めて高率で、総額で2.5兆円という巨額の内部留保を溜め込んでいる。そのため前世期の負の遺産とも言われ続けたが、最近やっとメスが入ろうとしている。

第12回

日本人の80%近くが病院で亡くなる。欧州諸国では病院での死亡者は格段に少なく50%前後に過ぎない。なぜ日本は欧州と違って、医療施設で亡くなる比率が高いのだろうか。理由は3つありそうだ。

第11回

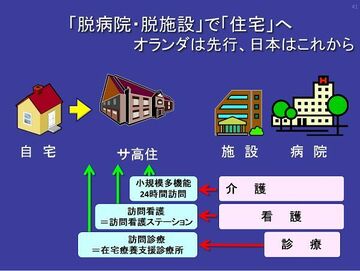

高齢者医療と介護の理想像を考える上で、柱となるのは住宅政策である。そこで住宅を高齢者ケアの制度内に組み込んだ画期的な「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」の登場したが、これを巡って厚労省と国交省で見解の相違が起きている。

第10回

日本は、欧米では否定されつつある認知症高齢者の入院者がまだ多い。それも認知症高齢者の居場所としてふさわしくない精神科病院に5万3000人が入院している。多くの病院関係者が一体となって「認知症ケアに医療が必要」と思い込んでいるのだ。

第9回

日本では、軽度患者も含めると患者数800万人とも言われる認知症。根治薬がなく、ケアの在り方が焦点となっているが、そのケア手法で日本は欧米諸国と一線を画している。最先端の「生活モデル」と最も遅れた「病院モデル」が未だに混在しているからだ。

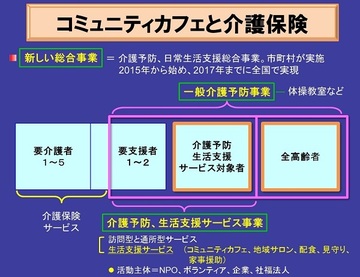

第8回

今回は、介護保険制度改革のなかで、最も批判を浴びているテーマを取り上げる。要介護が軽い「要支援」高齢者が利用する訪問介護とデイサービスが、費用削減を狙い、これまでの国一律の制度を保険者の市町村に移すことになったのだ。

第7回

「地域医療・介護総合確保推進法」が成立し、それに伴う「医療」「介護」の大転換が起こってきたが、国が進める介護保険改革の中でその根幹を揺さぶる見直しがある。利用者負担の利用料をこれまでの1割から2割へ引き上げることだ。

第6回

介護保険制度がスタートして15年。今年6月に成立した「地域医療・介護総合確保推進法」では、介護保険サービスを縮小する主に4点の改革が行われることとなった。その中でも批判が大きいのが、特養入所者を要介護3以上の中重度者に限定した点だ。

第5回

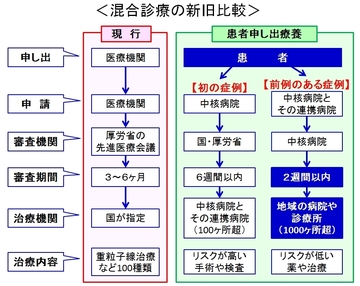

国は6月24日、新たな成長戦略を閣議決定し、医療分野で混合診療を大幅に拡大する「患者申し出療養」を新たに設けた。混合診療への日本医師会や厚労省の反対論は強かったが、それに対し、強引に扉を開いた安倍首相の采配は尋常ではない。

第4回

日本の医療制度が「治す医療」から「支える医療」へと大転換するなか、中核となるのは大病院ではなく、住宅を一軒ずつこまめに巡る訪問診療医だ。しかし実際には在宅医療の普及が進まない。なぜ医師たちは在宅医療に踏み切らないのか

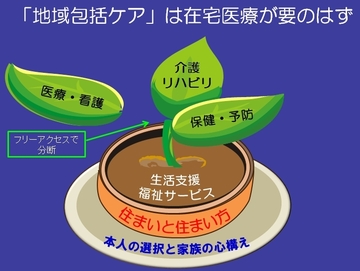

第3回

前回述べたように、入院医療では新たに地域包括ケアを導入したが、外来医療でもその考え方が加わった。それが「地域包括診療料」だ。これは、新たな改革の象徴となる画期的な制度である。一体、何が画期的なのか。

第2回

日本の医療制度見直しは、事実上、2年に1度の診療報酬改定によってなされるが、今年4月の診療報酬改定は、相当思い切った内容になっている。来院者に高齢者が増える状況に合わせ、高度急性期病院を減らして慢性期病院の比重を高めようとしているのだ。

第1回

今年4月に診療報酬が改定され、ついで6月には「地域医療・介護総合確保推進法」が成立した。これによって、我が国の「医療」「介護」大転換に向けて、第一歩が踏み出された。私たちを取り巻く医療は一体、具体的にどのように変化するのか。

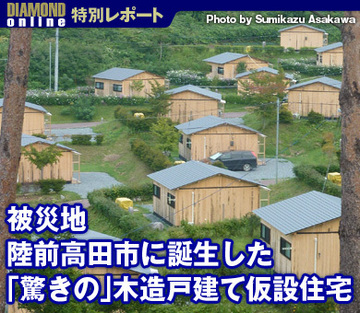

第220回

なぜ仮設住宅は平行に配置されているのだろうか。コミュニケーションやプライバシーを考えると、とても不自然だ。この問題の解決を目指した仮設住宅が誕生したが、それはあくまで例外扱いとされている。