津田 久資

第31回

勝てないのは「フィールド選び」のせいでは?

[累計100万PVの人気連載]佐藤優氏が書評で大絶賛し、注目を集めている『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか ― 論理思考のシンプルな本質』は、「考える野蛮人」による知的下剋上の時代において、どうやって「思考力」を磨いていけばいいかを、徹底的に論じた一冊だ。では、ただ考えていればいいのか? じつはそんなことはない。「どこで戦うか」というのも、見逃してはならない変数として存在する。選んだ戦場に応じて「学ぶ」や「考える」を巧みに切り替えながら戦える人こそが、競争を生き抜いている。そこで今回は「戦場選び」をめぐる考察を進めてみよう。

第30回

なぜ「勉強家」ほど苦境に立たされる?

佐藤優氏が書評で絶賛し、注目を集めている『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか ― 論理思考のシンプルな本質』。累計100万PVも目前の人気連載も、ついに第30回を数える。かつてMBA(経営学修士)には「1億円」以上の価値があった。それがいまではどうか? MBAの価値が「暴落」した理由について考えてみる。

第29回

「知の巨人」はこう読んだ!偏差値秀才のための「大人の教科書」

「毎日新聞」書評で佐藤優氏から絶賛され、発売1ヵ月で第4刷まで版を重ねている『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか ― 論理思考のシンプルな本質』。ひたすら「考える」ことの重要性を訴えてきた津田氏だが、一方でやはり「学ぶ」ことのメリットは忘れてはならない、という。その真意はどこにあるのか?

第28回

「だから君たちは『東大卒』に一生勝てない!!」学生200人に向かって、僕は声を荒らげた

【累計90万ページビュー突破の人気連載!!】発売1ヵ月で第4刷まで版を重ね、刊行から2ヵ月近くオンライン書店の「ロジカルシンキング」ジャンルで第1位に輝き続けている『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか ― 論理思考のシンプルな本質』。今回のテーマは本連載のタイトルでもある「学歴」だ。津田氏が今回の執筆を思い至った「苦い体験エピソード」とともにお伝えしていく。

第27回

「東大卒・元マッキンゼー」の芸人だけど何か質問ある?(下)

早くも第4刷が決定し、1ヵ月以上にわたりオンライン書店の「ロジカルシンキング」ジャンルで第1位に輝き続けている『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか ― 論理思考のシンプルな本質』。本書の主題である「思考型人材」のモデルとして、元BCGの津田久資氏は当初から「いくつかの職業」をイメージしていた。その1つが「お笑い芸人」である。そこで今回、東大卒→元マッキンゼーという「異色のキャリア」を持つお笑い芸人・石井てる美氏と津田氏による対談を企画。マッキンゼーで身につけた思考法は「笑い」にどうつながるのか? ビジネス界とお笑い界の意外な共通点が見えてきた。異色の組み合わせによる対談、最終回!!

第26回

「東大卒・元マッキンゼー」の芸人だけど何か質問ある?(中)

早くも第3刷が決定し、1ヵ月以上にわたりオンライン書店の「ロジカルシンキング」ジャンルで第1位に輝き続けている『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか ― 論理思考のシンプルな本質』。本書の主題である「思考型人材」のモデルとして、元BCGの津田久資氏は当初から「いくつかの職業」をイメージしていた。その1つが「お笑い芸人」である。そこで今回、東大卒→元マッキンゼーという「異色のキャリア」を持つお笑い芸人・石井てる美氏と津田氏による対談を企画。マッキンゼーで身につけた思考法は「笑い」にどうつながるのか? ビジネス界とお笑い界の意外な共通点が見えてきた。異色の組み合わせによる対談、第2回!!

第25回

「東大卒・元マッキンゼー」の芸人だけど何か質問ある?(上)

早くも第3刷が決定し、1ヵ月以上にわたりオンライン書店の「ロジカルシンキング」ジャンルで第1位に輝き続けている『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか ― 論理思考のシンプルな本質』。本書の主題である「思考型人材」のモデルとして、元BCGの津田久資氏は当初から「いくつかの職業」をイメージしていた。その1つが「お笑い芸人」である。そこで今回、東大卒→元マッキンゼーという「異色のキャリア」を持つお笑い芸人・石井てる美氏と津田氏による対談を企画。マッキンゼーで身につけた思考法は「笑い」にどうつながるのか? ビジネス界とお笑い界の意外な共通点とは? 全3回にわたってお送りする。

第24回

「”WHY?”をもっと!」情報の鵜呑みを防ぐ方法

ここ1ヵ月、オンライン書店の「ロジカルシンキング」ジャンルで売れ行き第1位を獲得し続け、早くも第3刷が決定した『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか ― 論理思考のシンプルな本質』。前回までの連載では、「情報収集」の技術について見てきたが、そもそも情報を集めただけでは、競合に打ち勝つためのアイデアは出てこない。頭の中の情報素材を「知恵」へと加工するには何が必要なのだろうか?

第23回

高学歴ほど「ルーティンワーク」にハマる

ここ1ヵ月、オンライン書店の「ロジカルシンキング」ジャンルで売れ行き第1位を獲得し続け、早くも第3刷が決定した『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか ― 論理思考のシンプルな本質』。前回までの連載では、僕たちはつい「とりあえず情報収集から」着手してしまうということを指摘してきた。そしてそのためには、論理的思考に基づいて仮説(結論)を絞り込み、それを検証するために情報を集めなければならない。それにしても、なぜ僕たちは「とりあえず情報収集から」着手しようとしてしまうのだろうか? ここにもまた、「考える」と「学ぶ」のあいだに横たわる問題がある。

第22回

「調査ありき」のプロジェクトは失敗する

ここ1ヵ月、オンライン書店の「ロジカルシンキング」ジャンルで売れ行き第1位を獲得し続け、早くも第3刷が決定した『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか ― 論理思考のシンプルな本質』。「情報収集」という戦場においても、しかるべき戦い方がある。単なるお勉強の延長線上でビジネスの情報を集めようとしている限り、そこでは結局、学歴エリートを上回ることはできない。前回に引き続き、効率的な情報収集をするために必要な「結論思考の情報収集術」についてお伝えしていくことにしよう。

第21回

無能な人ほど「まず調べよう」とする

ここ1ヵ月、オンライン書店の「ロジカルシンキング」ジャンルで売れ行き第1位を獲得し続け、早くも第3刷が決定した『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか ― 論理思考のシンプルな本質』。「情報収集」という戦場においても、しかるべき戦い方がある。単なるお勉強の延長線上でビジネスの情報を集めようとしている限り、そこでは結局、学歴エリートを上回ることはできない。効率的な情報収集をするために必要な「結論思考の情報収集術」について、今回から複数回にわたってお伝えしていくことにしよう。

第20回

「パワポの前にワードを起動」がプレゼン上達へのNo.1ルート

ここ1ヵ月、オンライン書店の「ロジカルシンキング」ジャンルで売れ行き第1位を獲得し続けている『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか ― 論理思考のシンプルな本質』。本書のメッセージをあえてひと言で言えば、「論理思考こそが発想力の源泉であり、その力を高めたければ『言葉の力』を磨くほかない」ということである。では、言葉の力を高めるために、僕たちにはどんなことができるのだろうか? 僕個人がおすすめするメソッドを全3回にわたって紹介してきたが、今回は最後に「第4の方法」をお伝えする。

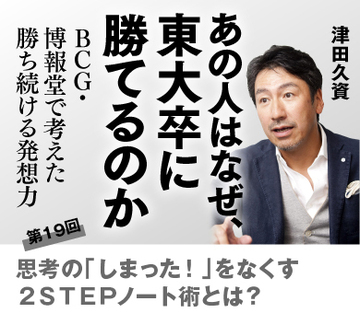

第19回

思考の「しまった!」をなくす2STEPノート術とは?

ここ1ヵ月、オンライン書店の「ロジカルシンキング」ジャンルで売れ行き第1位を獲得し続けている『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか ― 論理思考のシンプルな本質』。本書のメッセージをあえてひと言で言えば、「論理思考こそが発想力の源泉であり、その力を高めたければ『言葉の力』を磨くほかない」ということである。では、言葉の力を高めるために、僕たちにはどんなことができるのだろうか? 僕個人がおすすめするメソッドを全3回にわたって紹介しているが、今回は中編として「第3の方法」をお伝えする。

第18回

アイデア力を磨きたければ、「天声人語」より「刑法」を書き写そう

ここ1ヵ月、オンライン書店の「ロジカルシンキング」ジャンルで売れ行き第1位を獲得し続けている『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか ― 論理思考のシンプルな本質』。本書のメッセージをあえてひと言で言えば、「論理思考こそが発想力の源泉であり、その力を高めたければ『言葉の力』を磨くほかない」ということである。では、言葉の力を高めるために、僕たちにはどんなことができるのだろうか? 全3回にわたって、僕個人がおすすめする方法を紹介していくことにしたい。

第17回

ネットが生み出すバカは自らの無知に気づかない

発想を広げたければ、情報を頭にインプットする段階から工夫が必要である。アイデアの素材となる情報は、総量が多いだけでは不十分であり、そこには「多様性」がなければならない。そして知識の「多様性」を確保するためには、能動的な「情報収集」ではなく、受動的な「情報流入の習慣」が欠かせない。そのために、具体的にどんなことができるだろうか?

第16回

できる人ほど「情報収集」しない。「知識の正しい増やし方」は漱石に学べ!

発想を広げる上で最も有効なのは、発想率を高め、発想のモレを防ぐことだ。しかし、引き出すべきアイデアやその素材が少なければ、顕在化できるアイデアも当然限られてくる。では、頭の中の「情報量(アイデアの素材)」を増やすときには、どんなことに気をつければいいのだろうか。

第15回

MBAで学ぶ理論は「不完全」……ぶっちゃけ、スクールに意味はない?

ビジネススクールやMBAコースの座学で習う「ビジネス理論」や「フレームワーク」の類というのは、どこまで言っても「学ぶ」の領域を出ない。僕はそうした「学ぶ」に留まる態度を批判的に論じてきたが、それらがまったく仕事の役に立たないかというと、そんなことはない。こうしたビジネスの「知識」にはどんな意味があるのか、それについて今回は考えてみよう。

第14回

ホンダとマッキンゼーの強さを支えた「第2の論理思考」とは?

論理思考とは「言葉(境界線)」を明確にしながら「筋道」を構築していく思考である。ここで重要なのは、「論理=筋道」ではないという点である。論理は同時に「言葉」でもあり、どれだけ緻密で壮大な筋道を築き上げようとも、その部品である言葉が曖昧であれば、結局のところ、その思考にはかなりのガタつきが出てくることになる。

第13回

仕事は「長嶋型」より「イチロー型」の人のほうがうまくいく

論理とは「筋道」であると同時に「言葉(境界線)」である。競争力のあるアイデアを出したければ、じつは「論理思考」の力を磨くことが最短ルートだ。なぜそう言えるのか? 今回は「優れた発想には論理的な思考が欠かせない」ということを、「論理思考ではないもの」にスポットを当てながら解説することにしてみる。

第12回

「筋道立っているのに論理的でない人」に共通するたった1つの特徴とは?

本書のターゲットを端的に言えば、サブタイトルにある「論理思考のシンプルな本質」を明らかにすることである。そう、同書も本連載も、論理的に考えるとはどういうことかを、「論理」「論理的」といった言葉を使わずに解説する試みだと言っていい。なぜそんなことをするのかといえば、「論理」と言った途端に、多くの人が1つの誤解を抱くからだ。