川口大司

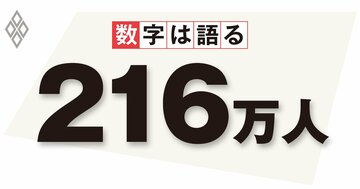

新型コロナウイルス感染症の拡大がもたらした大きな変化の一つが在宅勤務の普及であろう。大企業のホワイトカラー層を中心に週に2回から3回、在宅勤務をするという働き方が広がりつつある。このような働き方の変化の影響を強く受けているのが公共交通機関の利用率である。

まん延防止等重点措置などの感染抑制措置をどの程度続けるべきなのか、当初意見が割れていた。新規感染の抑制と経済活動の維持の間に二律背反があるためだった。

1997年の北海道拓殖銀行や山一證券の破綻に端を発する金融危機は新卒労働市場の急激な収縮をもたらし、就職氷河期を発生させたことが知られている。この世代のその後の労働市場の状態を、政府統計を用いて追跡した東京大学の玄田有史氏による先駆的な一連の研究は、学校を卒業した時点の影響が長期にわたることを明らかにした。

コロナ禍で雇用を維持するための手段として雇用調整助成金が広く用いられている。従業員を休業させて雇用維持した場合にかかる人件費を雇用保険会計から補?する制度である。厚生労働省の職業安定分科会雇用保険部会(第155回)資料2によれば、2020年度の支出総額は3兆1555億円に上る。

コロナ禍の中で私たちの働き方も大きく変わりつつある。最も大きな変化は在宅勤務の普及であろう。内閣府の調査によるとコロナ前の2019年12月時点で、東京23区での在宅勤務実施率は約18%であったが、21年4~5月には約54%まで増えている。このように全体で見ると増えている在宅勤務であるが、その普及には産業ごとの温度差があり、情報通信産業、金融・保険・不動産産業、対企業向けサービス産業など、顧客と直接接触する必要性の低い産業での普及が著しい。

新型コロナワクチン接種が進むに従って、接種忌避の問題が浮上してきた。この問題について経済学者の「外部性」という考え方に基づく発言も増えてきた。ワクチンを接種することは自身の感染確率を下げるだけではなくて、他人の感染確率を下げることにもつながるので、ワクチン接種を奨励する追加的インセンティブを考えるべきだという主張である。

労働市場は常に動いている。多くの人が今の職を離れ、多くの人が新しい職に就いている。労働市場における人の流れを把握するために、厚生労働省は年に2回、全国の事業所を対象に雇用動向調査を行っている。この調査からある年の年初の労働者数とその年に事業所に入職した労働者数並びに離職した労働者数が分かる。

同じ国内であっても都市と地方の賃金格差は大きい。この賃金格差を縮小するために、現在は都道府県別に設定されている最低賃金を全国で統一しようという主張がある。現在の最低賃金は、秋田県・鳥取県・島根県・高知県・佐賀県・大分県・沖縄県の792円から東京都の1013円まで幅がある。東京都の最低賃金は秋田県などの最低賃金に比べると1.28倍であり不公平に見える。

コロナ禍の影響で経済活動が停滞する中で、さぞや企業の倒産が増えていることだろうと統計を見てみると、実は倒産件数は減っている。

新型コロナウイルスへの感染が都市部を中心に広がっている。新規感染者は首都圏、大阪圏、名古屋圏といった都市部に集中している。結果として、人の移動の減少も都市部に集中している。米グーグルのコミュニティー・モビリティ・レポートによると、コロナ禍前に比べて12月に入ってからの小売り、娯楽施設への人出は東京都で20%前後減少しているが、岩手県では3%前後の減少にすぎない。外出自粛は経済活動の縮小につながり、ひいては雇用の減少につながる。

毎月の労働市場の状況を捉える「労働力調査」を見ると、労働市場の状況は落ち着きを取り戻したようだ。

新型コロナウイルス感染拡大の第2波により、経済活動の停滞が余儀なくされる状況が続いている。雇用への影響も大いに心配されるところだが、8月21日の執筆時点で最新の数字である6月の完全失業率は2.8%と、1月の2.4%に比べてもそれほど拡大しているとはいえない。米国の失業率が2020年1月の3.6%から4月の14.7%まで急増、その後6月には11.1%まで戻し乱高下しているのとは極めて対照的である。

コロナ禍で経済活動が収縮し、労働統計にもその影響が明確に表れるようになった。4月の労働力調査によると、失業率こそ2.6%でコロナ禍の影響が出る前の1月の2.4%から微増にとどまっているが、仕事を持っているものの仕事をしていない休業者が597万人となった。就業者のうち約9%の人々が休業しているという状態である。

時間外労働の上限規制は、働き過ぎの抑制に効果があったのか?

働き方改革の一環として2019年4月から時間外労働の上限規制が施行された(中小企業は20年4月から)。これによって時間外労働は原則として月45時間、年360時間を超えることができなくなった。

日本の社会経済政策を劇的に変える「国勢調査パネル化」

5年に1度、0と5が付く年に日本国内に常住している人全てを対象に国勢調査が行われる。全員が調査対象となっている特性を生かして2005年、10年、15年の国勢調査を接続しようという取り組みが、アリゾナ大学・東京大学の市村英彦教授、東京大学の深井太洋氏、原湖楠氏により行われており、19年9月の日本経済学会の講演で、市村氏がその成果を発表した。

高校無償化制度のスタートから約10年、政策効果の測定を

2010年度に始まった高校無償化制度。所得制限が設けられるようになったりといった制度の変更も行われたものの、作られてからおよそ10年がたつ。

「2000万円必要」試算で問われるデータ分析法平均値以外も検討を

金融庁の金融審議会の報告書「高齢社会における資産形成・管理」が、引退に当たって2000万円の金融資産が必要と試算した。2014年の全国消費実態調査より、高齢無職世帯の平均月間収入と平均月間支出の差額である5万円を基に、これが金融資産の取り崩しによって賄われるとの想定で試算されたものだ。