川口大司

労働供給の余力は依然大きい、日銀は賃金上昇を待たず、インフレに基づく政策判断を

進行しつつあるインフレに対応するために、日本銀行は政策金利を上げるべきだとの意見がある。これに対し、実質賃金の上昇が実現するのを待つべきだという反論がある。皮肉なのは、現下の実質賃金の下落がインフレによって引き起こされていることだ。

裁量労働制の拡大議論が本格化、健康悪化のリスクを下げる、実態検証の仕組みが必要だ

裁量労働制は、労働時間と賃金の対応関係を切り離す仕組みである。そのため労働者側は、長時間労働に対して残業代が支払われない恐れが強いとして、適用職種の拡大に反対する声が根強い。

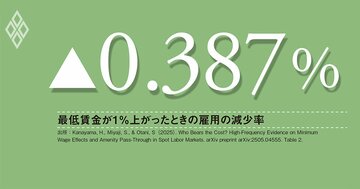

最低賃金引き上げの楽観は禁物、時給1500円への引き上げで、雇用が毎年2.8%減少する試算も

参議院議員選挙が終わり、主要政党はいずれも時給1500円以上の最低賃金を公約に掲げた。急ピッチな引き上げについて、政権中枢は「日本の最低賃金は国際的に見てまだ低水準にある」として、雇用への悪影響は限定的とみているようだ。

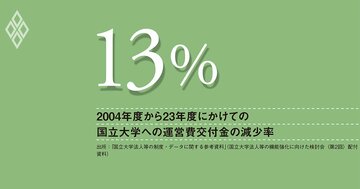

交付金13%減が直撃、競争的資金への偏りが大学の研究力低下に直結

2004年の法人化以降、国立大学への運営費交付金は削減が続き、初年度の1兆2415億円から23年度には1兆0784億円へと、約13%減少した。こうした基盤経費の縮小が、日本の大学の国際ランキング低下の一因と指摘されている。

外国人留学生数が急増、受け入れ環境整備のため留学生授業料値上げの議論を

コロナ禍でいったん落ち込んだ外国人留学生数が、2023年度に急回復している。今後、外国人留学生数がどのように推移するのかを見通す上で、コロナ前の時期の傾向を振り返る必要がある。

裁量労働制の導入は労働環境の悪化を招く?適用対象者の選別が重要だ

裁量労働制は働き方の柔軟性を高める制度として注目されている。しかしながら、大規模調査に基づく分析結果は、裁量労働制が自由な働き方を促進し労働環境を改善する「万能薬」ではないことを明らかにしている。

女性の労働参加率上昇など、弾力的な労働供給が実質賃金伸び悩みの要因だ

少子高齢化が進み、15歳から64歳の生産年齢人口が急速に縮小している。労働供給の縮小によって賃上げの圧力となってもよさそうだが、なぜここまで実質賃金が上がりにくいのか。

50円の最低賃金引き上げで雇用は減少するか?実証的な検証を基に議論せよ

中央最低賃金審議会は7月25日、2024年度の最低賃金引き上げ額の目安を50円に決めた。約5%の最低賃金の引き上げに対して、一般的には雇用の減少が懸念されるが、最低賃金の引き上げが雇用に与える影響についてのエビデンスに基づき政策決定をするという視点はない。

賃金アップの恩恵は20代より60代が大きい、一律定年延長の代替策を

さまざまな会社の賃金引き上げの報道がなされている。その中でも初任給の引き上げをはじめとする若手の賃金に対する引き上げの動きが顕著だ。若手中心の賃上げの傾向は代表性のある政府統計によっても確認されるだろうか。

賃金統計の数字に隠れる男女間賃金格差の影響、労働者の構成変化を念頭に

「毎月勤労統計調査」の速報によると、2024年1月の現金給与総額は前年同月比+2.0%だった。現下の賃金の動きを把握するためには、労働者の構成変化にも注意を払う必要がある。フルタイム・パートタイムの他に重要な視点が、女性雇用だ。

就業規則のモデル変更は、副業の促進に寄与した効果や副作用の検証も必要だ

働き方改革の一環として、政府は副業を促進している。厚生労働省は2018年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、企業は原則として従業員の副業・兼業を認めるべきだとした。詳細は不明だが、多くの企業では就業規則において副業を原則許可するようになったと考えられる。では、実際のデータはどうか。

日本経済の長期停滞は本当か?生産年齢人口の生産性が示す先進国と同等の成長率

1991年のバブル崩壊以来、30年以上の長期にわたり、日本経済は停滞を続けている。多くの人が当たり前のこととして認識していることだ。ただし、この常識は疑ってもいいかもしれない。

転職を認める技能実習制度は、待遇改善の糸口にアラブの就労ビザ改革に学べ

出入国在留管理庁の技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議は10月18日、最終報告書のたたき台を提示した。技能実習制度の問題解決に向けて、同一分野内での転職を認めるとの提案がなされている。技能実習生の待遇は改善されるのだろうか。

最低賃金は平均1000円突破へ、引き上げペースの加速で見逃せない雇用減の影響

厚生労働省の中央最低賃金審議会は7月28日、2023年度の最低賃金の目安を全国平均の時給で1002円に引き上げると決めた。当面の目標が達成されたところで次の目標設定に関する議論が始まるだろう。その中では、これまで最低賃金が果たしてきた役割について振り返る必要があろう。

東京で通勤時間帯の電車に乗ると結構混んでいる。テレワークが減って出社が増えた影響か、これだけ通勤客が多ければ新型コロナウイルスの感染拡大前に戻ったかと思うのだが、実はそうでもない。乗客数はコロナ前よりも減っているという。

お酒が飲めないことは働く上で不利なことなのだろうか?この疑問に答えるために、筆者は日本、韓国、台湾の共同研究者と共に、アルコール耐性がどれほどあるかを示すアルコールパッチテストの結果と併せて、所得や労働時間を聞くサーベイ調査を約3300人の男性を対象に行った。

新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを、春から季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に移行する検討が進められており、コロナ後が徐々に見えてきた。そんな中で、コロナ前に起こっていた人手不足が再び顕在化してきた。

2022年の10月から入国管理の水際措置が大幅に緩和され、訪日外国人が増えている。外国との人の往来が活発になり注目されるのは、日本における外国人労働者数の動向だ。

「人への投資」は岸田政権が掲げる新しい資本主義の柱の一つとなっており、首相は5年間で1兆円を投入するとしている。人々のスキルが富の源泉であり、そこに重点的に投資する方向は評価されるべきだ。さらに加えると、形成されたスキルを効率的に利用するという観点も重要だ。

証拠に基づく政策立案(EBPM)に政府が本格的に取り組み始めて5年がたとうとしている。EBPMには、政府が足元の経済状況などを的確に把握して政策立案を行うという側面と、ある政策がその政策目的を達成しているか、あるいは思わぬ副作用をもたらしていないかを因果関係の意味で把握するという側面の二面がある。