大崎真澄

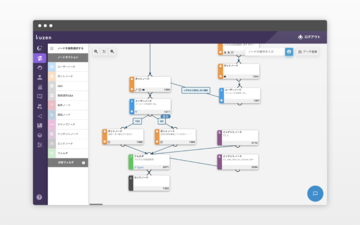

従来はデータサイエンティストに依頼していたような高度なデータ分析が、用意されている“レシピ”どおりにデータをアップロードするだけで実施できる──。2020年4月創業のdatagusto(データグスト)が手がけるのは、そんな自動調理器のようなサービスだ。

新型コロナウイルス感染症の影響で人々のライフスタイルや働き方が変わり、新たな需要が生まれた。日本でもそれに応える形でさまざまなサービスが事業を急拡大させたが、中でも“フードデリバリー”はその代表例の1つと言えるだろう。コロナ禍で打撃を受けた飲食店に目を向けると、デリバリーやテイクアウトは貴重な収益源になりうる。そのため少しでもユーザーとの接点を増やすべく、複数のデリバリーサービスを導入する事業者も少なくない。ただ、そこで密かに飲食店の悩みのタネになりつつあるのが「タブレット問題」だ。通常、飲食店ではタブレット端末を用いてデリバリーの注文を受ける。その際にポイントになるのが「各サービスごとに端末が必要になる」こと。たとえば4つのデリバリーサービスを導入する場合、飲食店のキッチンなどに4つの端末を設置する。メニューの登録や更新作業も、それぞれの端末から毎回各サービスの管理画面にログインして行わなければならない。2019年5月設立のtacomsが正式ローンチした「CAMEL」は、この課題を解決するための飲食店向けサービスだ。

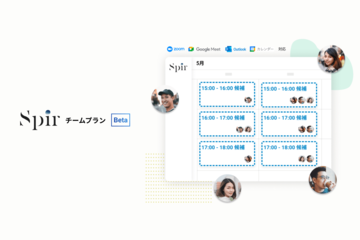

「リモートワークの日程調整を簡単に」というコンセプトの下、2020年11月11日にベータ版の運用をスタートした日程調整カレンダーサービスの「Spir」。このツールが約半年間の試験期間を終えて、5月13日に正式ローンチを迎えた。煩わしい日程調整の効率化を目指したプロダクトはこれまでもいくつか存在したが、少なくとも日本発で定番と言えるほど普及しているものはない。Spirが狙うのは、日程調整機能を軸としたビジネスカレンダーのスタンダードだ。この目標に向けてSpirは正式版の提供とともに、One Capitalおよび複数の個人投資家から約2億円の資金調達を実施したことを明かした。今後はこの資金を使って新機能の開発やスマホ対応などユーザービリティの向上に力を入れていく計画。7月からは新たにチームプランの提供も予定しており、本日より先行トライアルユーザーの受付も始めた。

YouTubeのフォーマットに最適化した“YouTubeアニメ”で事業を急拡大しているスタートアップがある。2017年創業のPlottだ。創業者で代表取締役CEOの奥野翔太氏が大学在学中に立ち上げ、エンタメ領域でゲームや動画、VTuberなど複数の事業に挑戦してきた。2019年からは現在主軸としているYouTubeアニメ領域に進出。チャンネル登録者数が89万人を超える「テイコウペンギン」を始め、約2年半の間に6つの作品(チャンネル)を開設している。そのPlottではさらなる成長に向けて、ANRI、DIMENSION、オー・エル・エム・ベンチャーズ、セガサミーホールディングス、HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND、ポリゴン・ピクチュアズ・ホールディングス、古川健介氏、佐渡島庸平氏を引受先とした第三者割当増資により約4億円の資金調達を実施した。

コーディングなしでAIチャットボットを構築できる「KUZEN(クウゼン)」運営元のコンシェルジュが事業を拡大している。チャットインターフェースを活用した顧客獲得や顧客対応業務の効率化、社内コミュニケーションの自動化など企業のデジタル活用を支援。大手を中心にサービスの導入企業は150社を超えた。

オンライン上でさまざまなケーキを購入できるケーキ特化型ECサイト「Cake.jp(ケーキジェーピー)」が事業を拡大している。デザイン性の高いケーキやオーダーメイドケーキなど、4000種類以上の商品を手軽にネット注文できるのが特徴。コロナ禍で自宅にいながらケーキを購入したい需要が増したこともあり、個人会員数は2020年4月の30万人から1年で70万人へと増加。加盟店舗数も4倍増の1000店舗以上に広がった。

RFIDを用いてモノの位置をデジタルマップ上に表示できる技術を手がけるRFルーカスが事業を拡大している。小売業や製造業の在庫管理を効率化する「Locus Mapping(ルーカスマッピング)」の拡販を進めるべく、安田倉庫、三井不動産より新たに3億円の資金を調達した。

日本でも特定の業界や産業の課題解決を目指す“バーティカルSaaS”を手掛けるスタートアップが広がってきている。こうした企業の創業者には、もともと自らが業界内で働く中で直面した壁や痛感した煩わしさを打破するべく、起業を決断した人も少なくない。たとえば医師が医療機関の課題を解決するためのシステムを立ち上げる、弁護士が契約にまつわる業務の負担を軽減するSaaSを開発するといった形だ。2019年4月創業のKiteRaもまた、そのような背景から設立された。同社の創業者で代表取締役CEOを務める植松隆史氏は、前職の事業会社で社会保険労務士(勤務社労士)として働いていた経験を持つ。

東京大学を軸にスタートアップとVCや民間企業、アカデミアとの連携を生み出す拠点の実現を目指し、2016年に設立された東京大学協創プラットフォーム開発(東大IPC)。同社がファンド規模を拡大し、スタートアップの育成および投資を加速させる。2020年に約28億円規模でスタートした「オープンイノベーション推進1号投資事業有限責任組合(AOI1号ファンド)」で増資を行い、ファンド総額が240億円を超えた。

マニュアル(手順書)作成・共有プラットフォーム「Teachme Biz」を展開するスタディストが事業を拡大している。2000社以上に同サービスを展開するほか、昨年11月には小売企業向けの新プロダクトを開発。今後さらに事業を拡大するべく、新たに18.5億円の資金調達を実施した。

バイオインフォマティクス領域における「GitHub」のようなサービスを作る──。2021年2月創業のアンプラットではそのようなアイデアを形にするべく、プロダクトの開発を進めている。バイオインフォマティクスとは生命科学とデータサイエンスを掛け合わせた分野のことで、遺伝子解析などがその代表例。アンプラットが目指すのは、その専門家であるバイオインフォマティシャンを支えるプラットフォームを作ることだ。

セキュリティエンジニアに限らず、プロダクトの開発に携わるすべての開発者がセキュリティ知識を習得する──。そんな流れが国内外で徐々に加速しつつある。特に海外ではエンジニア向けに「セキュアコーディングのトレーニングサービス」を提供するスタートアップが事業を拡大中だ。Secure Code Warrior、Immersive Labs、RangeForceなど累計で数十億円規模の資金を調達する企業が続々と生まれ、新たなニーズに応えている。

この1年で営業のオンライン化が急速に進んでいる。背景としては新型コロナウイルスの影響が大きい。従来見込み客との接点を作る上で重要な役割を担ってきた「展示会」や「経営者同士の交流会」といった“オフラインの場”を設けることが格段に難しくなり、営業・商談のオンライン化が急務となっている。そこで注目度を高めているのが“セールステック”サービスだ。2014年創業のオンリーストーリーが手掛ける決裁者マッチング支援SaaS「ONLY STORY」もその1つ。オンライン上で気になる企業の決裁者に直接アプローチできる仕組みを作ることで、ユーザーの新規顧客の開拓をサポートしている。

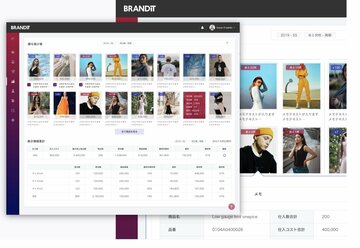

アパレルECを展開する事業者向けに、生産から物流までをワンストップで支援するサービスを提供しているBrandit。同社が資金調達を機に事業を加速させる。4月12日に大広、SMBCベンチャーキャピタル、DIMENSIONを引受先とした第三者割当増資を実施したことを明らかにした。今回の調達はBranditにとって3回目となるシリーズAラウンドとなる。具体的な金額は非公開だが、昨年8月に実施したプレシリーズAラウンドの調達額が1億円であることなどから1億円前後の調達になるとみられる。

日本でも名の知れた「Y Combinator」を筆頭に、アメリカではさまざまなアクセラレータープログラム(スタートアップ支援プログラム)が存在し、スタートアップエコシステムにおいても重要な役割を果たしている。数あるプログラムの中でも、「Snapchat」運営元のSnapが手掛ける「Yellow」はユニークな存在の1つだ。今年で4年目を迎えたYellowはC向け(個人向け)のサービスを展開するスタートアップのみを対象としていて、1年に採択されるのはわずか10社だけ。採択企業はSnapから15万ドル(約1600万円)の出資を受け、2月から4月までの3カ月に渡ってプロダクトの開発を行う。そんなYellowに、今回初めて日本人起業家が立ち上げたスタートアップが選ばれた。社名はPoppy AI。「Waffle(ワッフル)」というグループジャーナルアプリ、日本語で言うところの“交換日記アプリ”を開発するチームだ。

この1年でさまざまな企業で“リモートワーク化”が加速したことに伴って、新しい働き方を支援するサービスが続々と誕生した。4月7日に正式版のローンチを迎えた「Jicoo(ジクー)」もその1つだ。このサービスを一言で紹介すると「リモートワークに必要な機能が1カ所に集まったコラボレーションスペース」といったところだろう。Jicoo上にはカレンダー、日程調整、ビデオ通話、議事録を取るためのノート、タスク管理などリモート環境で働く際に不可欠な機能が備わっている。ユーザーはその中から自分たちに必要なものを選んでいけばいい。

コロナ禍で大きな打撃を受けた旅行業界に、あえて今のタイミングで参入するべく会社を立ち上げた起業家がいる。ホテル・旅館の宿泊予約サービス「Relux」を運営するLoco Partnersの創業者で、2020年3月31日まで同社の代表取締役を務めた篠塚孝哉氏だ。Reluxでは日本各地の宿泊施設を厳選して紹介することで“国内旅行”の体験を変えるチャレンジをしてきた。それに対して篠塚氏の新会社「令和トラベル」で取り組むのは“海外旅行”の変革。まずはデジタル化の遅れる「海外旅行予約」の体験をアップデートしていく計画だという。再びスタートアップを立ち上げるにあたってなぜ海外旅行業を選んだのか。そして具体的にはどのようなアプローチでこの市場に入っていくのか。篠塚氏にその考えを聞いた。

2020年10月に東証マザーズに上場したRettyが、今後の事業拡大を見据え“飲食店のDX”をサポートする新事業に乗り出す。第一弾として、4月1日より飲食店内での注文をデジタル化するモバイルオーダーシステム「Retty Order」の提供を始めた。