大崎真澄

ビジネス領域の専門知識を持つアドバイザーに、1時間から直接話を聞ける“スポットコンサル”サービス「ビザスクinterview」を軸に事業を展開しているビザスク。2020年3月の東証マザーズ上場以降も事業を拡大してきた同社が、米国の同業企業であるColeman Research Group(Coleman)を約1億200万米ドル(約112億円)で買収するという大きな勝負に出る。

ページの閲覧やスクロール、クリックといったウェブサイト上でのユーザーの行動を基に、最適なタイミングでポップアップなどを駆使しながら“声かけ”をすることで優れた顧客体験を実現する「ウェブ接客」。この領域における主要なプレーヤーの1つ、Sprocket(スプロケット)が事業を拡大している。同社が展開するウェブ接客サービス「Sprocket」はEC事業者や金融機関などを筆頭に250社以上が導入。顧客の平均CV(コンバージョン)改善率は148.66%と高い数値を誇る。今後Sprocketでは組織体制を拡充しながら、コンバージョンを最適化するCRO(Conversion Rate Optimization)プラットフォームとして機能拡張を進めていく計画。そのための資金として以下の投資家より総額で7.6億円を調達した。

新薬の開発過程でAIを活用する「AI創薬」の注目度が高まってきている。世の中には有効な治療薬のない疾患が3万以上存在すると言われている反面、創薬の難易度は年々増している。製薬企業が医薬品を市場に提供するまでには約5年から10年の期間、そして約1000億円という大規模な投資が必要とされており、新たな開発手法が求められている状況だ。2013年創業のMOLCUREは日本発のAI創薬ベンチャーとして複数の大手製薬企業を顧客にもつなど注目を集める1社。同社ではシリーズCラウンドで以下の投資家から8億円を調達し、さらなる事業拡大を目指す計画だ。

近年「DX」という言葉がさまざまなシーンで使われ始めているように、あらゆる業界で急速にデジタルの活用が進んでいる。「食品卸業界」もその例外ではない。食品卸企業と飲食店の間の受発注業務(企業間取引)には電話やファックスといったツールが数十年もの間にわたって使われ続けており、担当者の業務負荷や属人的な仕事であるが故のミスが課題となってきた。その受発注業務をデジタル化することで事業を拡大してきたのがインフォマートだ。同社が手がけるサービスは4万社以上が有料で用いる“業界のデファクトスタンダード”に拡大している。そんなインフォマートが2月、一見競合にも思える同業のスタートアップと協業することを発表した。その背景にはどのような考えがあったのだろうか。

コロナ禍において日本の飲食市場でもフードデリバリー市場が一気に拡大したが、それによって新たな課題も生まれつつある。その代表格が「店舗に増え続けるタブレット問題」だ。売上を拡大したいものの、そのために対応サービスを増やすとなれば必然的にタブレットの数も増え、管理するための負担が増加してしまう。そのような飲食店の悩みの解決策として、2018年6月設立のスタートアップ・Toremoroではデリバリープラットフォームの一元化SaaS「Orderly(オーダリー)」を展開してきた。

ファンドサイズの拡大とあいまって、VC(ベンチャーキャピタル)の守備範囲が広がり始めている。従来は起業して間もないシード期のスタートアップに投資をしていたVCが、既存投資先への追加投資を含めてシリーズA段階の企業にも投資を行う。反対にミドル〜レイターステージを主戦場としていたVCが、より若いフェーズのスタートアップも支援するようになる──。そのような動きが国内のVCでも活発になってきた。日米に拠点を構え、シリーズAラウンドのB2Bスタートアップを中心に投資を行ってきたDNX Venturesもその1社だ。同社ではこれまでメインファンド(約330億円の3号ファンド)の一部をシード投資に当ててきたが、その動きをさらに加速させるべく、日本のシードスタートアップに特化した30億円の新ファンドを組成した。

サービス上でマッチングした孫世代の若者を派遣し、シニア層の暮らしをサポートする──2017年に事業を開始した米国のPapaは“孫オンデマンドサービス”という切り口で、急速に拡大してきた。2021年4月には著名投資家などから新たに6000万ドルを調達するなど「AgeTech(高齢者×テクノロジー)」領域の中でも注目株の1つとなっている。このPapaと近しいモデルの事業を日本で広げていこうとしているのがMIHARUだ。同社では若い世代のスタッフが定期的にシニア宅を訪問し、“相棒”として生活に寄り添うサービス「もっとメイト」を昨年8月から運営。新たに6000万円の資金調達を実施し、事業を加速させてようとしている。

質の高い自動車整備工場を、スマホから簡単に検索・予約できる──8月2日にローンチを迎えた「メンテモ」は、自動車アフターマーケットの課題解決を目指して開発されたサービスだ。サービスのキャッチフレーズは「探せる、見つかる 愛車の主治医」。ビジネスの構造はシンプルなマーケットプレイスで、自動車の修理を依頼したいユーザーと整備工場や板金工場を直接つなぐ。ユーザーから見て“入りにくい”イメージのあった工場の情報をオンライン上に整え、事前にその特徴を把握してから予約できる環境を構築。従来は電話予約が主流だったところをネットで完結するように変えた。また一定の作業品質が担保されるように、独自基準の審査に通過した工場のみを掲載している。

生鮮食品や日用品をオンラインで購入できる体験を当たり前にする──そんな目標の実現に向け、スーパーやドラッグストアのEC立ち上げを包括的に支援する10Xが事業を拡大中だ。2020年から展開する「Stailer(ステイラー)」を通じて、イトーヨーカ堂やフレスタ、ライフコーポレーション、薬王堂のEC立ち上げを後押ししてきた。今後2年間でStailerでの流通総額を10倍以上に広げることを目指しており、さらなる投資を進めていく計画。そのための資金として既存投資家から15億円を調達した。

1970年代、POSの台頭により外食市場は大きく発展した。この仕組みをさらに進化させた“次世代のPOS”を通じて、「飲食業界の今後の50年を支える飲食インフラ」の実現を目指す──。2018年創業のdinii(ダイニー)ではそのような大きな目標を掲げている。同社では現在モバイルオーダーと連動するPOSを中心に複数のプロダクトを展開。ユーザー向けにはLINEのミニアプリという形でモバイルオーダー機能を提供。スマホから簡単にメニューを注文できる機能を提供する反面、飲食店向けにはLINEを活用したCRM機能などを提供している。

グローバルではShopify、日本ではBASEやSTORESなどのサービスが広がることでさまざまな事業者や個人が簡単にEコマースに挑戦し、消費者に商品を販売できるようになった。一方でB2Bコマースの領域、つまり卸売に関してはまだまだハードルが高い。2020年9月にベータ版のローンチを迎えた「orosy」はそのような現状を変える、卸売・卸仕入れのプラットフォームだ。

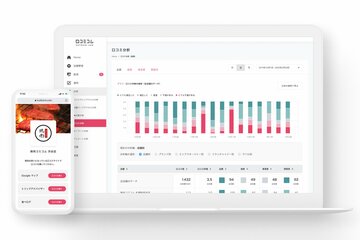

消費者がリアル店舗の情報を集める上で、Googleマップや各種口コミサイトは重要な情報源として機能している。店舗にとってもこれらのツールをうまく活用できれば集客や業務改善につなげられる可能性があるが、一方で店舗数が多い企業ではそのための工数が大きいなど課題がある。こうした事業者を支援するべく昨年11月に生まれたのが「口コミコム」だ。

自分の好みに合ったコーヒーが毎月自宅に届くサブスクリプションサービス「PostCoffee(ポストコーヒー)」。同サービスを運営するPOST COFFEEが複数の投資家から新たに資金を調達し、事業のさらなる拡大を計画している。同社は2021年6月、既存株主の三井住友海上キャピタルとサムライインキュベートに加え、コーヒー器具メーカーのハリオ商事を引受先とした第三者割当増資により1億5000万円を調達した。

LINEを活用して薬剤師にチャットで健康相談をしたり、医薬品を購入したりできる“オンライン薬局”を手がけるYOJO Technologies(以下YOJO)が事業を拡大中だ。生理痛や不妊、冷え性など不定愁訴で悩む20〜50代の女性を中心に、同社のLINEアカウントの登録者数は9万人を突破。コロナ禍でニーズが高まり、2020年4月と比較して顧客数は20倍に成長している。YOJOではさらなる事業拡大に向け、グロービス・キャピタル・パートナーズと既存株主のANRIを引受先とする第三者割当増資により2.5億円を調達した。

複数店舗を構える大規模なチェーン店でなくても、自社のウェブサイトやモバイルアプリを簡単に開設でき、そこで顧客から直接デリバリーやテイクアウトの注文を受けたり、コミュニケーションを取ったりする──。2016年創業のDIRIGIOが作ろうとしているのは、例えるなら「飲食店版のShopify」だ。同社はこの構想を本格的に進めるべく、ギフティなど複数の企業より2.4億円の資金調達を実施した。

ウェブサービスやアプリを世に出す上では、開発したものに不具合がないかをチェックする「ソフトウェアテスト」が欠かせない。ただこの工程は今でも手作業で対応されているケースが多く、効率化の余地も多い。2012年設立のTRIDENTは、この“ソフトウェアテストの自動化”に取り組むスタートアップの1社。同社では3億円の資金調達を実施し、自社サービス「Magic Pod」のさらなる機能拡充を進めていく計画だ。

新型コロナウイルスにより大打撃を受けた海外旅行産業。この状況を「新規参入を目指すスタートアップには大きなチャンス」と捉え、4月に新会社を始めたのがホテル・旅館の宿泊予約サービス「Relux」を運営するLoco Partnersの創業者である篠塚孝哉氏だ。同氏が立ち上げた令和トラベルでは今夏から海外旅行ツアーの予約機能を搭載したモバイルアプリを提供する計画。それに向けて、シードラウンドで22.5億円の調達を実施した。

日本クラウドキャピタルは6月16日、さらなる事業拡大に向けて複数の投資家を引受先とした第三者割当増資を実施したことを明らかにした。この調達は2020年11月から実施してきたもので、すでに発表済みのものも含めて期間内の調達総額は約21.7億円。2015年の設立以来の累計調達額も35億円を超えた。

「最初の伴走者として、創業直後はもちろん創業前の起業家を積極的にサポートしていきます。事業プランの立案からチーム組成、ファイナンスまで一緒に手を動かしながら、汗をかきながら起業家を後押ししていくことで、自ら新しい投資案件を創出するようなチャレンジをしていきたい」そう話すのは前職であるインキュベイトファンドを経て、新たに独立系ベンチャーキャピタル(VC)「ゼロイチキャピタル」を立ち上げた種市亮氏だ。同社では2021年5月にゼロイチキャピタル1号投資事業有限責任組合を設立し、インキュベイトファンドLP投資事業有限責任組合から約5億円の出資を得た。今後は最大で10億円規模のサイズを目指していくという。

グローバルで「asynchronous meeting」領域への注目度が高まりつつある。日本語では「非同期ミーティング」などと訳されるが、文字通りリアルタイムで実施していた会議を非同期に変えることを指す。たとえば動画共有ツールを用いることで会議そのものを、もしくはその一部を非同期に置き換えていくケースがわかりやすい。ツールを活用して相談事項や報告事項をウェブ上で録画し、動画形式で参加者に“事前共有”する。簡単な報告事項であれば、わざわざ会議を開かずとも動画を見るだけで十分かもしれない。参加者間で何かを議論して決める必要がある場合にも、報告の工程を動画に置き換えることで会議時間の短縮や質の向上が見込める。実際にこの領域では先日1億3000万ドルの大型調達を発表したLoomを筆頭に、複数のプレーヤーが台頭し始めている状況。狭義の会議に留まらず営業やマーケティング、カスタマーサポートの分野など幅広い用途で活用できる余地があるため、今後さらに各企業が事業を広げていく可能性もある。5月25日にビデオメッセージツール「recit(レキット)」を正式ローンチしたhachidoriも、コロナ禍での働き方の変化に伴って生まれたニーズに応えるべくサービスを立ち上げた1社だ。