昨今、オンラインサロンがもてはやされ、大手メディアもサブスクリプションの採用を始めるなど、メディアの世界に大きな変化の波が押し寄せています。ですが、新しいビジネスモデルがもてはやされる一方で、読者をつなぎとめておくための日々の運用に疲弊しているメディアも多いのではないでしょうか。一方通行の情報発信メディアから、読者コミュニティとともに成長する双方向型のメディアのあり方を「コミュニティメディア」と名付け、取材していく本連載。『ローカルメディアのつくりかた』などで知られる編集者の影山裕樹さんがレポートします。今回取り上げるのは、農文協(農山漁村文化協会)。創業80年を迎えようとする老舗出版社は、どのようにして読者との関係を作り上げているのでしょうか。

特集テーマが「腰痛」!?

創業約80年の老舗出版社の強みとは

農文協の刊行物。『現代農業』の特集テーマは「農家の腰痛回避術」(上)/特集内の「古タイヤで腰痛知らず」のページ(下)

農文協の刊行物。『現代農業』の特集テーマは「農家の腰痛回避術」(上)/特集内の「古タイヤで腰痛知らず」のページ(下)

手渡された『現代農業』の最新号を見て驚いた。その特集はなんと「農家の腰痛回避術」。まさか腰痛で1冊作れてしまうの? 驚いていると、農文協の編集局局長・百合田敬依子さんはこう教えてくれた。

「腰痛ってバカにならないんです。どうやったら腰痛を和らげることができるか。腰に負担のかからない農作業の段取りや身体の動かし方、道具の工夫、アフターケアなど、ありとあらゆる角度から農家の工夫を紹介するのが私たちの雑誌です」(百合田さん)

みなさんはこの農文協(農山漁村文化協会)という出版社をご存じだろうか。月刊誌『現代農業』や『季刊地域』などの雑誌の発行元として知られる老舗出版社だ。タモリ倶楽部に取り上げられ異例のヒットとなった、コンクリートやモルタルを使わず、その土地にある石だけで石積みをするノウハウが詰まった『図解 誰でもできる石積み入門』で、農家でなくとも名前を聞いたことのある方もいるかもしれない。

農文協が発行する代表的な雑誌『現代農業』『季刊地域』『うたかま』の発行部数はトータルで20万部ほど。しかも、定期購読の割合が7割、残り3割が書店売り上げで、広告は大手メーカーというよりは、農業関係などの専門業者の広告が多く並ぶため、いい意味で広告売り上げに頼っていない。年間購読が基盤となっているため他の出版社に比べて経営しやすいのが強みだ。また、雑誌や書籍などのコンテンツを起点に、神保町にある書店「農業書センター」を運営していたり、映像、イベントと多角的に事業を行っていたりするところも特徴的だ。

農文協の誕生は1940年。創業当時から、農村に向けて出版物を届けるだけでなく幻燈(スライドの映写)の上映活動なども行っていた。現在でもDVDを自前で制作・販売している理由はそこにある。

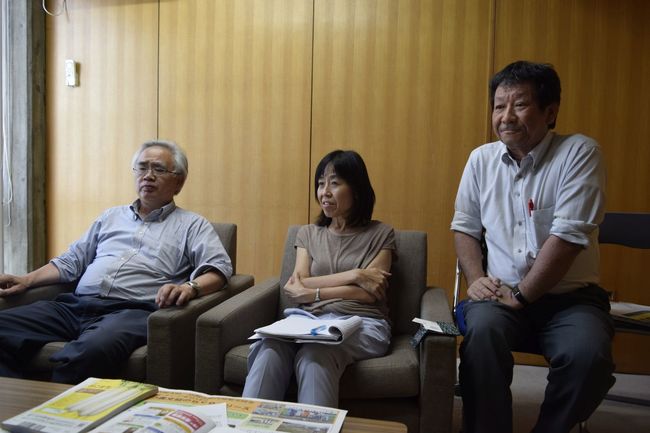

左から、企画政策室の福田徹哉さん、編集局局長の百合田敬依子さん、普及局広報グループの岡部良平さん

左から、企画政策室の福田徹哉さん、編集局局長の百合田敬依子さん、普及局広報グループの岡部良平さん

“普及”という独自な仕組みが“文化財”として機能する

現在、サブスクリプション(定期購読)やオンラインサロンなど、定期的な会員収入でメディアを運営するスタイルが流行している。そんななか、本連載でコミュニティメディアとして古くから続く出版社を取り上げた理由は、農文協が他の出版社とは一味違う、コミュニティをしっかりとつかんで離さない独自の仕組みを持っていることにある。

それは、“営業”ではなく取材と営業が一体になった“普及”という仕組み。農文協の支部は全国にあって、それぞれの支部ごとに「普及職員」という社員を抱えている。この普及職員から集められた日々のレポート(日報)こそが、農文協の刊行物においてとても重要で、かつオンリーワンを突き進むことができる理由だ。“普及”という独自の仕組みについて、企画政策室の福田徹哉さんはこう語る。

普及職員が農家を回る様子(写真提供:農山漁村文化協会)

普及職員が農家を回る様子(写真提供:農山漁村文化協会)

「今、全国で55人ほどの普及職員がいます。1日十何件もの農家に、『現代農業』の購読をお願いしにいくんですが、ただお願いするのではなく、当然、色々な話を聞いて集めながらそれをまた次の農家に伝えていく。その日々の記録が日報としてまとまっています。そこに面白い話が集まってくる。仮に毎日普及職員50人が農家10軒ずつを回ったとしたら、それだけで500人分の話を集めることができる。その日報のデータベースを編集部がチェックして、記事づくりに反映しているんです」(福田さん)

『現代農業』のコンセプトは、「農家が作る農家の雑誌」。農家の方も普及職員が来れば、自然と世間話になる。そうして得た一次情報の宝庫である日報が、農文協の財産というわけだ。普及職員が集めてきた情報がわかりやすく誌面に現れているのは、『現代農業』の長寿連載「あっちのはなし、こっちのはなし」。普及職員の記名原稿で、とっておきのこぼれ話が掲載されている。それ以外のコンテンツは東京にある編集部が、普及職員が集めてきた膨大な情報を“編集”し、誌面に落とし込む。編集局の百合田さんはこう語る。

「編集部が偉くて普及職員がその下で情報を集めてきて、という構図ではないんです。そして編集者もプロですから、普及職員が農村で集めた情報をそのまま載せることはしない。編集と普及がいい意味で独立し緊張関係があるおかげで、農家に本当に役立つ本ができていくと考えています」(百合田さん)