三菱重工に三菱電機

グループにまん延する経営力の弱体化

御三家の中で最も苦しい立場にあるのは、三菱重工だ。財務体質に危機的状況が訪れているわけではないが、将来性では視界ゼロといっても過言ではない。

三菱重工には二つの懸念がある。まず、国産初のジェット機「三菱スペースジェット」の開発が実質的に打ち切りになりそうな雲行きであることだ(特集『大恐慌襲来 「7割経済」の衝撃』の#4『三菱重工スペースジェット、事業縮小どころか「完全手仕舞い」の大ピンチ』に詳述)。コロナ禍で航空機ビジネスは低調で、スペースジェット事業の成就には外部の「資金の出し手」が欠かせず、公的支援までささやかれている。

次に、日立製作所から“お荷物事業”を引き取ったことだ。脱火力発電の逆風が吹く中、火力発電用ガスタービンの合弁会社(旧三菱日立パワーシステムズ、MHPS)の日立保有株式を譲り受け、9月より三菱重工の完全子会社三菱パワーとして再スタートを切った。すでにMHPSの収益性は下降しており、将来性は厳しいと言わざるを得ない。

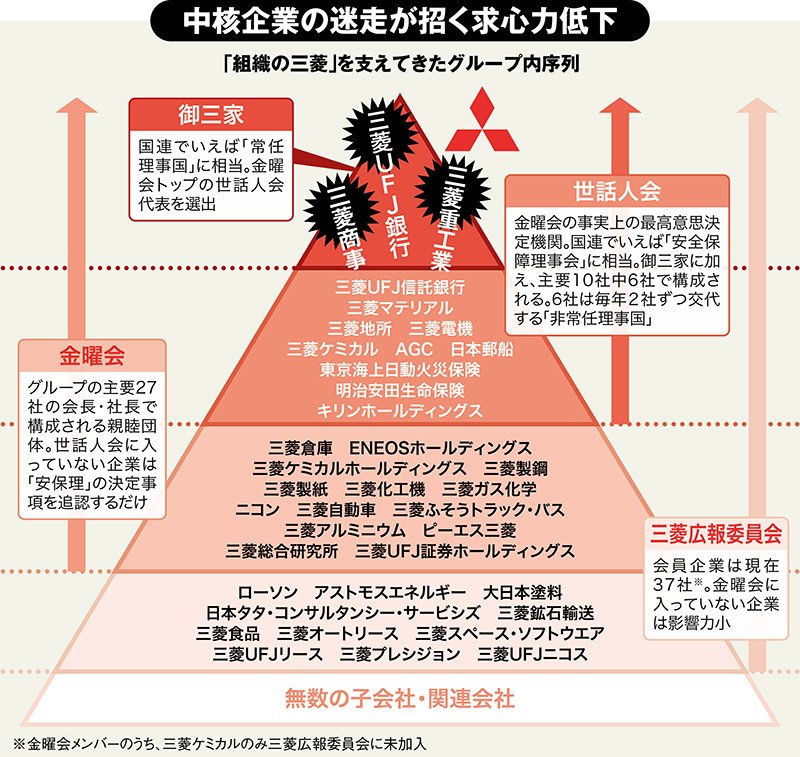

重鎮企業の不調は、三菱グループ全体へ波及している。三菱グループには、内部の企業だけが認識する「裏序列」が存在する(下図参照)。

頂点に君臨するのが御三家で、金曜会の事実上の最高意思決定機関の役割を果たす「世話人会」、グループの主要27社の会長、社長で構成される「金曜会」と続く。

かつては権勢を振るったエリート集団だが、冷静に見れば各業種のリーディングカンパニーといえるのは一握りだ。戦後復興の原動力ともなった重厚長大な製造業の存在感も薄くなってきている。