日本の知的競争力は、かつては世界に冠たるものであったが、1993年から約30年の間、低下し続けている。その復活を図るには「ヒューマナイジング・ストラテジー(人間くさい戦略)」がカギを握る。本稿では、一橋大学名誉教授である野中郁次郎氏が語った、今後の日本企業成長の鍵となる「共感経営」について紹介する。

※当コンテンツは、2022年3月3日に開催されたダイヤモンドクォータリー創刊5周年フォーラム第2弾「日本型『製造業DX』 人間とAI・デジタル技術の共進化」の基調講演「ヒューマナイジング・ストラテジー~共感経営の創造~」の内容を採録したものです。

人間本来の野性味や創造性の欠如が

日本のイノベーション力を劣化させた

一橋大学 名誉教授|日本学士院委員野中郁次郎

一橋大学 名誉教授|日本学士院委員野中郁次郎IKUJIRO NONAKA早稲田大学政治経済学部卒業。カリフォルニア大学バークレー校にて経営学博士号(Ph. D)取得。2017年、カリフォルニア大学バークレー校ハース・ビジネススクールより、史上5人目、学術研究者としては初めてとなるLifetime Achievement Award(生涯功労賞)を授与される。著書に、『失敗の本質』(共著、ダイヤモンド社、1984年)、『直観の経営』(KADOKAWA、2019年)など多数。

幅広い観点から世界64カ国・地域の競争力指標を評価して作成される「世界競争力年鑑」(国際経営開発研究所)において、日本は1989年から1992年まで、世界一を維持し続けていた。しかし、1993年から順位が下がり続け、2020年には34位まで落ち込んでいる。平成から令和にかけて、これほどまでに競争力が低下してしまったのはなぜか。

バブル崩壊を機に、日本企業はアングロサクソン型の経営に範を求めたことで、「オーバーアナリシス(過剰分析)」「オーバープランニング(過剰計画)」「オーバーコンプライアンス(過剰規則)」がはびこり、人間が本来持っている野性味や創造性を弱体化させてしまった。加えて、ハーバード・ビジネス・スクールのマイケル・ポーターなどが提唱してきた「分析的戦略論」の影響を大きく受けたこともあり、数量化に固執しすぎている点も否めない。

一方で、近年の世界的な潮流としては、こうした欧米化した経営に欠けている「人間味」「人間くささ」が重視されてきている。2019年夏にスコットランドで開かれた「新啓蒙」会議では、株主価値最大化への否定が議論された一方で、かつての日本企業の特徴でもある顧客第一主義や社員の復権が議論の的となった。

また、アメリカ最大の経営者団体「ビジネスラウンドテーブル」でも、株主の利益を最優先する「株主資本主義」から、社員や顧客、地域社会などすべての利害関係者の利益を考える「ステークホルダー資本主義」への移行が宣言されるなど、数字や目先の利益を追うよりも、人間性を大切にする傾向が顕著になりつつある。

イノベーションの源泉は知識創造プロセスであるが、ここで言う「知識」とは、人間同士が関係性の中で主体的につくる意味づけであり、自己の信念や思いを「真・善・美」に向かって社会的な価値へと転換することにほかならない。

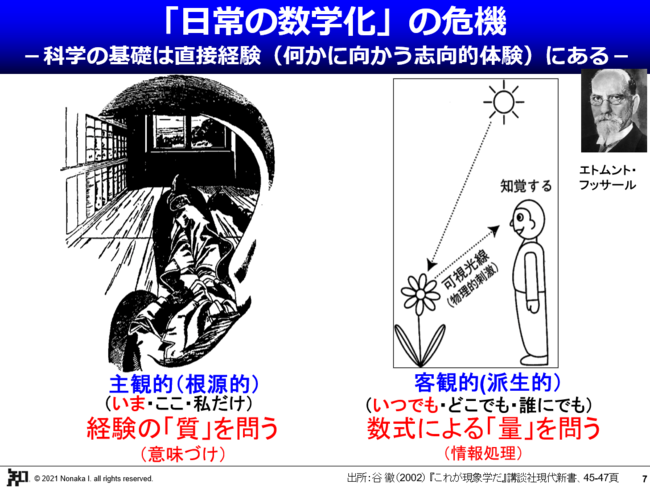

知識創造の原点は、サイエンスにあるのではない。「直接経験」あるいは「志向的体験」である。言い換えると、人間は日々体験する「いま・ここ」の瞬間において「私だけ」が感じる主観的な現実、質感(クオリア)こそが知の源泉なのである。

直接経験は、日本的経営の課題点として挙げた分析という手法だけでは捉えきれない幅と深さがあるため、本質を追求するには欠かせない。

近年のトレンドであるデジタル・トランスフォーメーション(DX)など、デジタル化が進めば進むほど、実はアナログの重要性が増している。

人間の脳内には他者の行動を無意識的に見るだけで、言語を媒介にしなくても相手の意図がわかる「ミラーニューロン」の存在が明らかになっている。また、社会的に成功するには、IQや知性よりもむしろ非認知能力である「グリット(やり抜く力)」が必要だという指摘もある。言い換えれば、人間の心は身体に根差しており、身体があるからこそ共感が成立するという「身体性の復権」が叫ばれている。

![[検証]戦後80年勝てない戦争をなぜ止められなかったのか](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/9/8/360wm/img_98a65d982c6b882eacb0b42f29fe9b5a304126.jpg)