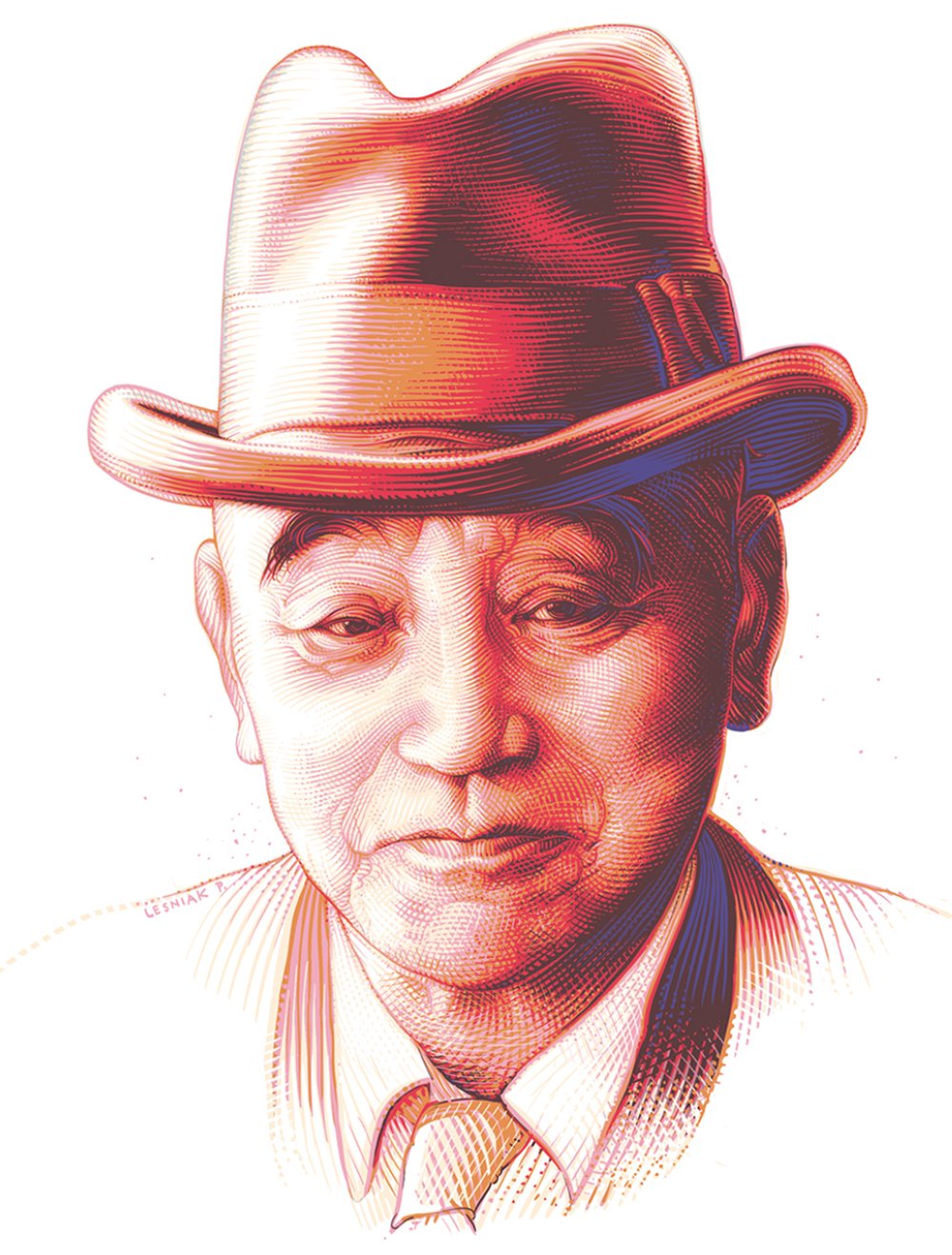

渋沢栄一を主人公にしたNHK大河ドラマ『青天を衝け』に登場することはなかったようだが、渋沢を語るうえで欠かせない事業家がいる。浅野総一郎である。

浅野総一郎とは、いかなる人物だったか。第12代将軍・徳川家慶が誕生し、外国船が日本海沿岸各地に出没し始めた1848(嘉永元)年、現在の富山県氷見市に生まれた。父は豪農にして医師であり、養父も医師であったが、周囲の反対をよそに商人を志す。

ここに、のちに総一郎が「事業狂」「事業王」と称された根源的理由があるように思われる。つまり、彼は生まれた時から、農民と医者という2つの異なる価値観のはざまで育った「境界人」であったのだ。この種の人たちは、内面的葛藤、それゆえ強烈な自己意識の持ち主で、周囲との軋轢や辛苦を物ともせず、我が道を行くイノベーターといわれる。

故郷では、醤油の醸造、稲扱機、産物販売など、商機と見れば何にでも手を出したが、どれもこれも失敗し、「総一郎ではなく、損一郎」と揶揄された。24歳の時、夜逃げ同然で上京し、今度は、水売り、竹の皮屋、薪炭商や石炭商で成功を重ねていったが、強盗に入られたり、隣家からのもらい火で全財産を無くしたりと不運に見舞われた。それでも総一郎はめげることなく再挙を図った。拙著『稼ぐに追いつく貧乏なし』(東洋経済新報社)は、総一郎の座右の銘をタイトルにしたものだが、とにかく彼は馬車馬のように働いた。

渋沢は、自身が設立した抄紙会社(現王子ホールディングス)の陸揚げで働いているのが、巷で噂の石炭商だと耳にして、人を介して総一郎に面会を求めたところ、「昼間は寸暇を惜しんで働いており、夜以外時間がない」という返答があった。そこで「夜分でもかまわない」と伝言すると、総一郎は夜の10時過ぎに訪れた。しかし、渋沢はすでに就寝しており、「10時は宵の口である」と言伝を残して帰宅したという。渋沢は気分を害するどころか、むしろ好感を抱き、こうして2人の付き合いが始まった。

総一郎が設立や経営に直接関わった企業は28社あるが、そのうち渋沢が関与しているのは15社に上る。総一郎に「セメント王」の二つ名を与えた浅野セメント(現太平洋セメント)、京浜工業地帯の礎となった「浅野埋立」は、銀行王・安田善次郎の存在を忘れてはならないが、まさしく二人三脚の賜物であった。そのほか、共同運輸(現日本郵船)、東京人造肥料(現日産化学)、東京瓦斯(現東京ガス)、札幌麦酒(現サッポロホールディングス)、帝国ホテルや帝国劇場などの設立メンバーにも2人の名前がある。

総一郎は、いわく「九転十起」という雑草のようなしぶとさから、大衆からも支持された人気者だったが、やみくもな拡張と財務の軽視という点で、経営者落第といわれてもいたし方ない。実際、浅野財閥は潰えてしまった。

しかし、総一郎の事業家人生をたどると、ビジネスチャンスなどそこら辺に転がっており、だからこそ起業や新規事業ごとき身構えるほどのものではないが、育成・成長させることは難しいという、古くて新しい教訓が見えてくる。それは、文字通り、ベンチャーには失敗がつきまとうという意味でもある。ところが、この当たり前のことが脇に置かれ、失敗を前科のようにマイナス評価し、安定を是とする考え方が日本全体に染み付いている。冒険は失敗する。創業も成長も同断である。

明治から高度成長期に至るまで、欧米に大きく遅れていた日本に、さまざまな産業を勃興し、「東洋の奇跡」を起こしたのは、挑戦と失敗を繰り返してきた産業人たちである。浅野総一郎はその代表格であり、落第経営者どころか、一流の経営者だったといえる。

構成・まとめ|岩崎卓也 表紙イラストレーション|ピョートル・レスニアック

謝辞|本イラストレーションの制作に当たっては、東亜建設工業経営企画部広報室にご協力いただきました。

![[検証]戦後80年勝てない戦争をなぜ止められなかったのか](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/9/8/360wm/img_98a65d982c6b882eacb0b42f29fe9b5a304126.jpg)