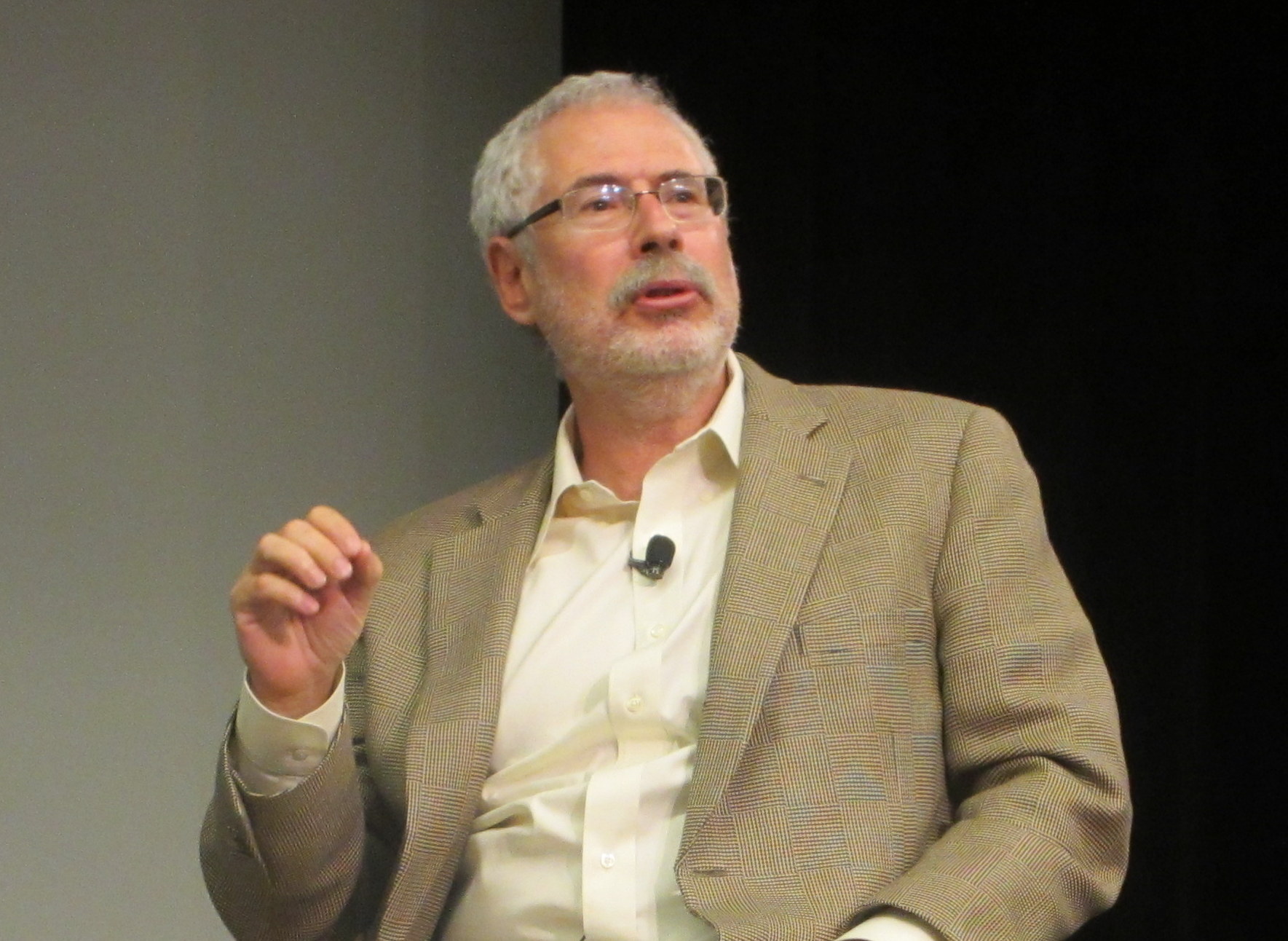

いま起業家教育で最もアクティブかつ注目されているのがスタンフォード大学などで教鞭をとるスティーブ・ブランク(Steve Blank)氏だ。ブランク氏は、多くのスタートアップに影響を与え、代表的な起業家教育の教科書となった「The Four Steps to the Epiphany」(邦訳「アントレプレナーの教科書」)を2006年に著し、また昨年「The Startup Owner's Manual」(邦訳「スタートアップ・マニュアル」)を著した。

米カリフォルニア州パロアルトのPARC(Xeroxから分社した著名研究所)で昨年12月4日に開かれた「Xconomy Forum: The Power of the Pivot」での話を中心に、昨年12月3日にサンフランシスコで開催された「Lean Startup Conference 2012」での発表を加えて、ブランク氏の考え方と活動について紹介したい。

スティーブ・ブランク

スティーブ・ブランクシリコンバレーで8社のハイテク関連のスタートアップ企業に従事し、1996年エピファニー社(企業向けマーケティング用ソ フトウェア)を自宅で設立し、99年に引退。「顧客開発モデル」を基にした、スタートアップのための書籍「The Four Steps to the Epiphany」を出版。カリフォルニア大学バークレー校やスタンフォード大学などでアントレプレナーシップを教え、教育プログラムの開発と普及に注力 している。なお、ブランク氏のブログの一部が和訳されている Photo by Shuji Honjo

スタートアップはうまくいかない

求められる失敗のマネジメント

「Xconomy Forum: The Power of the Pivot」にて、Xconomyのチーフ・コレスポンデント(主筆)のウェイド・ルーシュ(Wade Roush)氏がブランク氏を招いてのトーク・セッションからブランク氏のコメントの一部を紹介する。

* *

ここに集まっているうちの何人かは10年後に100億円の資産を得ているかもしれません。でも、ほとんどの人は自分で起業するより、ウォルマートで働いた方が実入りがいいでしょう。もしくは、成功するスタートアップに雇われた方がさらにいいでしょう。