このとき「144分の1」とスケールモデルの概念を採り入れたこともまたリアリティ強化に貢献し、今度は「ユーザーによる参加型世界観拡張」が始まりました。すでに第二次世界大戦の兵器の知識や戦記ものに通暁していたミリタリー系のファンは、『ガンダム』から「リアリティを見立てるサイン」を秘密の暗号を解読するように採取しました。映像や描きおろしイラストを手がかりに、モビルスーツを戦闘機または戦車と解釈し、結果を改造やリアルな塗装に反映させたプラモデル作例を雑誌に発表し始めたのです。

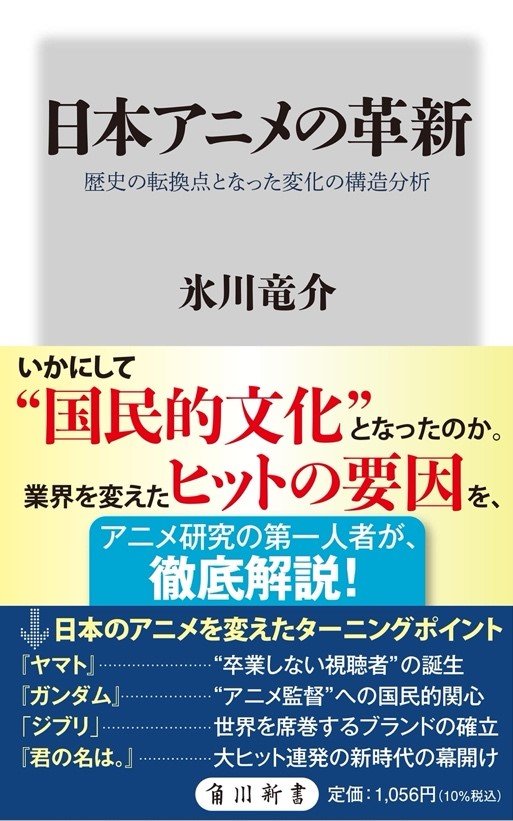

『日本アニメの革新 歴史の転換点となった変化の構造分析』(角川新書) 氷川竜介 著

『日本アニメの革新 歴史の転換点となった変化の構造分析』(角川新書) 氷川竜介 著

『ガンダム』は冒頭で「人類の半数が死ぬ」といった壮大な世界観を示した後、ミクロな登場人物の視点へカメラを移していきます。ですから逆に「カメラの向いていない場所(世界の随所)でも、さまざまな戦いがあった」と解釈できる「余白」があったのです。その想像力を戦場ジオラマに投影し、具体化が始まりました。この「ユーザー参加」も「世界観主義の効能」です。

これは『機動戦士ガンダム』が70年代と80年代の狭間に放送されたことと、決して無関係ではありません。その時期に、若者カルチャーのイノベーションが連鎖反応的にいくつも起きているからです。シンセサイザーによる電子音楽(YMOなど)、インベーダーゲームに代表されるアーケードゲーム、そして携帯用音楽プレイヤー“ウォークマン”などが代表例です。ガンダムブームも、新時代の象徴のひとつだったのです。

これらに「電子機器によるイノベーション」が共通する点も見逃せません。主人公アムロ・レイはマイコン好きの少年で、家庭用コンピュータ(ファミコン、パソコン)の時代を先取りしています。70年代末までの電子機器は、「巨費と膨大な人員をかけて開発するもの」でしたから、”役に立つもの”でないと許されない束縛と抑圧がありました。“ウォークマン”のリリースに際しても、「録音できない機械は役に立たない」という点で、ソニー社内で猛反対があったとされています。こうした旧世代のルールに限界が生じた時期、“新しい時代の空気”をアニメファンも敏感に察知し、即応し始めたということです。「前例のないアニメ」としての『ガンダム』には参加する価値が確実にありました。