「たとえば韓国のコンテンツの場合は、スマートフォンの普及とSNSやNetflixといったグローバルプラットフォームがあったからこそ成り立ったものだと思っています。そのような観点で模索した時に、次の流れとしてはNFTのようなもの、要は『デジタルと所有感』みたいなところがこれからのキーワードになると考え、(NFT関連サービスに)取り組むことを決めました」(古川氏)

もっとも、古川氏も1年前まではNFTに対して今とは全く異なる見方をしていた。この数カ月の間にドリコムの内藤裕紀氏などweb3領域で事業を展開する起業家の話も聞く中で、次第に考え方が変わっていったという。

「(eluをリリースした2021年の段階では)まだ脳がWeb2.0の状態で、web3分野でも、Web2.0時代のFacebookやTwitterのように、また、web3ではOpenSeaなどのように、プラットフォームとして成功するのが一番良いと思っていたんです。ただこの数カ月で、そもそもプラットフォームを狙うこと自体が違うのかもしれないと考えるようになりました」

「Web2.0時代のプラットフォームの圧倒的な強さに比べると、(web3時代のプラットフォームは)そこまで影響力がないのかもしれない。たとえばOpenSeaでなければできないことはそれほど多くないですし、OpenSeaにデータが溜まっているから移動できないといったこともないです。プラットフォームが圧倒的に強いというこの10年間の流れとは違う方向に行くのだとすると、プラットフォームを作らなくてもいいのではないかと思いました。また、プラットフォームはネットワークエフェクトやブランド、スケーラビリティが競争優位になるので、人材や資金面の上でシリコンバレー勢と比べて日本勢は戦いづらいというのもあります」(古川氏)

時間の経過とともに“マリモ”の成長を楽しむNFT

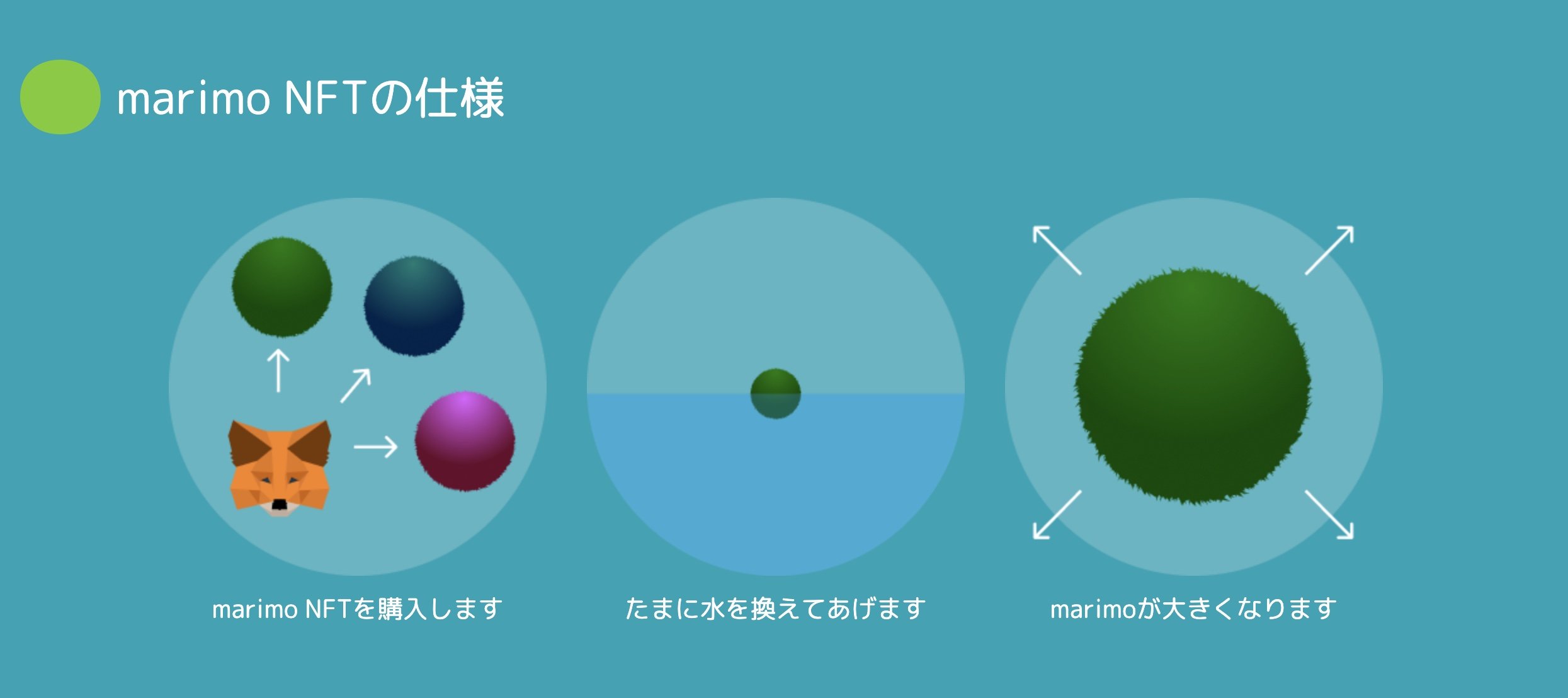

冒頭でも触れた通り、アルが手がけるmarimoは初心者向けのNFTだ。

コンセプトは「売り買いを目的にするのではなく、自分だけのマリモをゆっくり育てながら、成長の様子を楽しめる」こと。“マリモ”は時間の経過とともに少しずつ成長していくため、NFTを保持しながらマリモが育っていく様子を観察するのが基本的な楽しみ方だ。

開発にあたっては初心者が「敷居が高い」と感じる要因を極力排除し、NFTへの入り口を作ることを意識したという。

「NFTのプロジェクトは“AMA”や“ホワイトリスト”、“Airdrop”など専門用語や技術的な話が多く、混乱する原因にもなっています。またどのNFTを買えばいいのかがわからないという人も多い。みんながいいと思っているものを勧めて値段が上がることがゴールになっている場合、上がるものを見極めて買うには知識が必要になるからです」