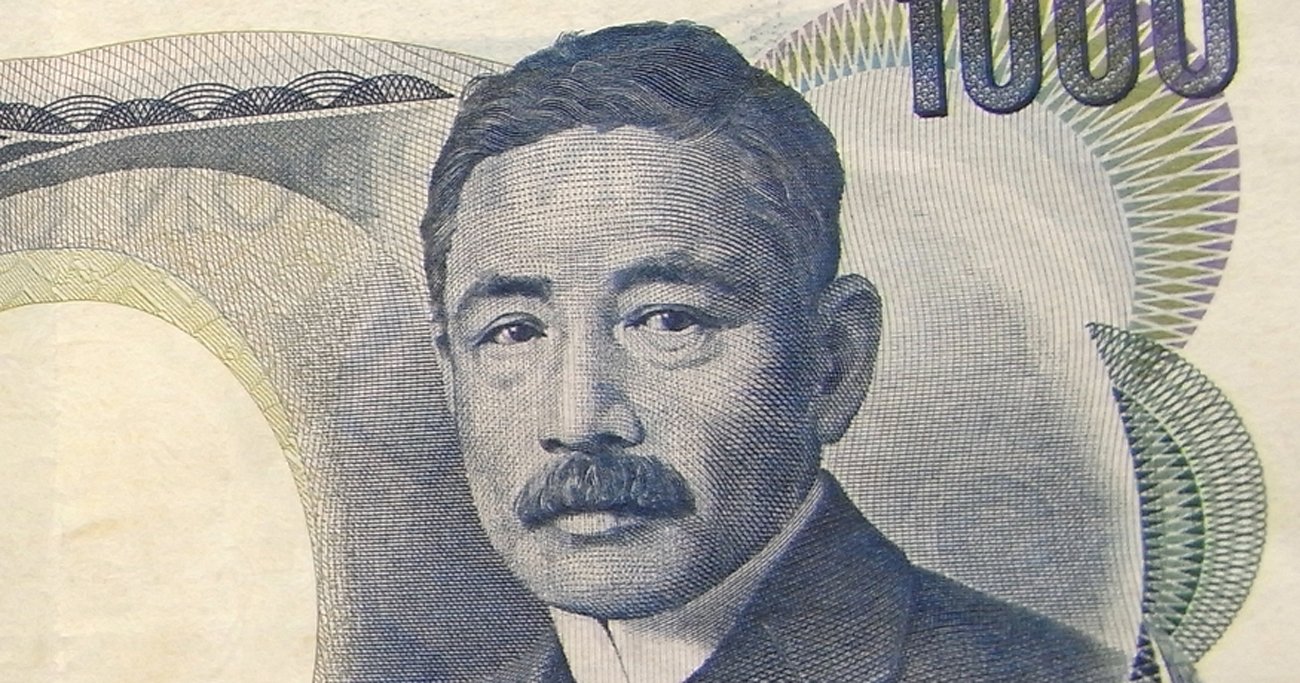

旧千円札に描かれた夏目漱石 Photo:PIXTA

旧千円札に描かれた夏目漱石 Photo:PIXTA

後世に語り継がれる詩や小説を遺した「文豪」には、世間一般の「ふつう」に馴染めなかった者が少なくない。 しかし「こじらせていた」からこそ、彼・彼女らは文学の才能を開花させることができたと言える。今回は、書籍『こじらせ文学史 ~文豪たちのコンプレックス~』(ABCアーク)から一部を抜粋して、夏目漱石と三島由紀夫の知られざる素顔に迫る。二人が人知れず抱えていた「コンプレックス」とは…?

身長159センチだった夏目漱石は

留学中にコンプレックスをこじらせていた!

小説家、英文学者。本名・夏目金之助。高齢夫妻の間に生まれたが、当時としては高齢で子づくりしたことを恥じた両親の方針で、生後まもなく里子にされた。帝国大学(現・東京大学)卒業後、松山・熊本で教師生活を送る。小説『吾輩は猫である』のヒットで朝日新聞の専属作家となった。『虞美人草』『三四郎』『こころ』など。

夏目漱石は、文部省命令によって明治33年(1900)から英語研究のためイギリスへ国費留学している。しかし留学中、日本時代からこじらせていた身長コンプレックスが強めに刺激されてしまう。

イギリスでの生活を記した『倫敦消息(ロンドンしょうそく)』には、<皆んな厩(いや)に背いが高い(※中略)ちっと人間の背いに税をかけたら少しは倹約した小さな動物が出来るだろう>、<向うから人間並外れた低い奴が来た。占(しめ)たと思ってすれ違って見ると自分より二寸ばかり高い。こんどは向うから妙な顔色をした一寸法師が来たなと思うと、これすなわち乃公(だいこう※自分自身をへりくだって言う言業)自身の影が姿見に写った>などと記されている。

23歳のときの漱石の身長は159センチ、1880年頃の調査での日本人男子平均身長は158センチなので当時の日本人としては中肉中背と言えるが、背の高いイギリス人に囲まれ、劣等感を抱えつつ慣れない環境で過ごした結果、漱石は重度の神経衰弱に陥っている。のちには大学の授業に出ることさえできなくなり、下宿で英語の本ばかり読む日々を過ごした。悲惨な留学生活を送っている漱石の身の上を案じた妻の鏡子は、自分と娘・筆子の写真を送るが、漱石は「御両人とも滑稽な顔」というひねくれた返信をしてきた(が、写真はストーブの上に大切に飾っていたらしい)。

つまり、イギリスではほとんどの時間を引きこもって過ごしたので、日本の自室で洋書を読んでいたのとあまり変わらない生活をしたことになる。ゆえにイギリスの印象を美文調で書きとめた『倫敦塔』などの名作はあるものの、森鷗外のように海外生活の経験をその後の創作活動に長く活かすことはできなかった。

伊豆で幽体離脱

明治43年(1910)8月、胃潰瘍に悩まされていた漱石は、医師に転地療養を勧められ、伊豆の修善寺温泉に滞在中だったが、慣れない土地での生活が逆にストレスとなる。24日の夜には大量吐血をして、昏睡状態に陥った。イギリス留学にしても、つくづく慣れない土地での暮らしが負担になるタイプらしい。

かろうじて一命はとりとめたが、このとき、漱石は幽体離脱を経験する。留学中も下宿で、当時のヨーロッパで大流行していたオカルト趣味の本を読みふけっていたという話があるが、幽体離脱経験の一年ほど前にも<「霊妙なる心力」と云う標題に引かされてフランマリオンという人の書籍を、わざわざ外国から取り寄せた事があった>というほど、この手の本の熱心な読者だった。

幽霊が実在するのかにも昔から関心があったが、修善寺で幽体離脱した際、<余は一度死んだ(※中略)余は余の個性を失った。余の意識を失った>――つまり、自分が誰であるかもわからなくなったので、人は死後も恨みを抱いているような幽霊などにはなれない、つまり幽霊などいないという結論に達している(※『思い出す事など』)。

(文豪こぼれ話)甘いものが好きすぎる

漱石は『吾輩は猫である』に自分自身を<苦沙弥(くしゃみ)先生>として登場させ、1ヶ月に8瓶ものいちごジャムを空にしたと告白している。ドクターストップがかかっていたが、隠れてジャムの瓶からスプーンで掬って食らい続けた。

ほかにもケーキ、羊羹、アイスクリームなどが大好物で、ついには糖尿病になってしまう。漱石には胃潰瘍をこじらせ、吐血しているイメージがあるが、それも糖尿病が原因だとする説もある。あるときには餅菓子を食べすぎて、<草餅みたいな色>の青いウンコをしたことさえ弟子に告白している(※江口渙『わが文学半生記』)。