江戸時代は男子たるもの

菓子の知識も教養のひとつ

甘いものが女性と結びつけられるのは、日本に限ったことではない。デボラ・ラプトン著『食べることの社会学』(無藤隆・佐藤恵理子訳、新曜社、1999年)には「チョコレートと砂糖は伝統的に、女性の食べ物としてコード化されてきた」とある。ただ、日本と異なるのは、甘いものに対する“男性的”とされる食べものが西欧では「肉」であることだ。

日本では表向き肉食が禁止されてきた歴史が影響しているせいか、甘いものの反対の塩辛いもの、さらにその相棒としてのお酒が男性と紐づけられることが多い。

考えてみれば、甘いものとお酒は共通点が多い。どちらも摂取せずとも生きていける嗜好品であること。リラックス効果があること。さらにコミュニケーションの潤滑油になることだ。

その点からいうと、江戸時代まで甘いお菓子はお酒と同様、男性にとって重要なコミュニケーションツールだった。なんせ戦国武将の間で大流行した茶の湯に、菓子はつきものである。

1693年(元禄6)に刊行された啓蒙書『男重宝記』では「菓子類」の項目があり、約250種類もの和菓子の名前が簡単な説明とともに列挙されている。

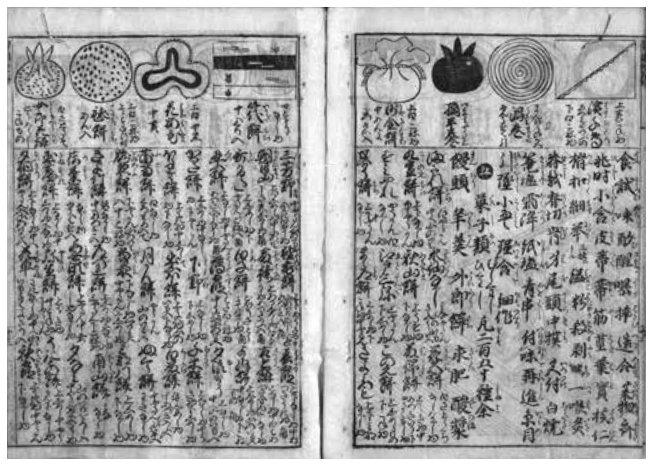

苗村丈伯著『増補男重宝記』(吉野屋藤兵衛版、元禄15年版)より、 挿絵つきの菓子類の頁。(国立国会図書館蔵) 拡大画像表示

苗村丈伯著『増補男重宝記』(吉野屋藤兵衛版、元禄15年版)より、 挿絵つきの菓子類の頁。(国立国会図書館蔵) 拡大画像表示

社交の場でもあった茶席で恥をかかないためには、男子たるもの、菓子の知識も教養の一つとして頭に入れておかねばならなかったのだ。

また、明治時代までは「嘉祥(嘉定)」という風習が行われていたが、これも菓子を通じたコミュニケーションの一形態と捉えることができる。

起源は平安時代、仁明天皇が御神託に基づき、6月16日に「16」の数字にちなむ菓子や餅などを神前に供えて疫病退散と健康招福を祈願し、「嘉祥」と改元したことに由来する。その後は武家社会に受け継がれ、江戸時代には幕府が大名や旗本を江戸城に集め、大々的に菓子を配ったほどだった。

ちなみに、現在では全国和菓子協会によって6月16日は「和菓子の日」に制定されている。

下級武士にしても、江戸勤番の日々を綴った幕末の和歌山藩士の日記『酒井伴四郎日記』を読むと、江戸に向かう中山道中や、滞在中の江戸でたびたび名物餅を食べている。江戸時代までは少なくとも、男性も気軽に甘いものを楽しんでいたのだ。