今後の成長に高いハードル

成長率の大幅な低下は不可避か

ちなみに、中国には「2020年にGDPを2010年の2倍にする」との胡錦濤政権からの超長期目標があったが、これも未達成に終わった。

当然、コロナ禍の影響は大きいがそれだけではない。米中対立の激化・長期化による不透明性や不確実性の増大、あるいは先進国へのキャッチアップがある程度進んだことによる成長力の低下などによって、目標を達成することが困難になっていることもあるだろう。

2021~2025年の第14次5カ年計画では、成長率目標を明示しなかった(できなかった)。上記の理由から成長率目標を設定するのが難しくなっているのだろう。

2020年10月の第19期中央委員会第5回全体会議(5中全会)で習近平総書記は、「2035年までにGDPや1人当たり収入を(2020年の)2倍にすることは完全に可能である」とした。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

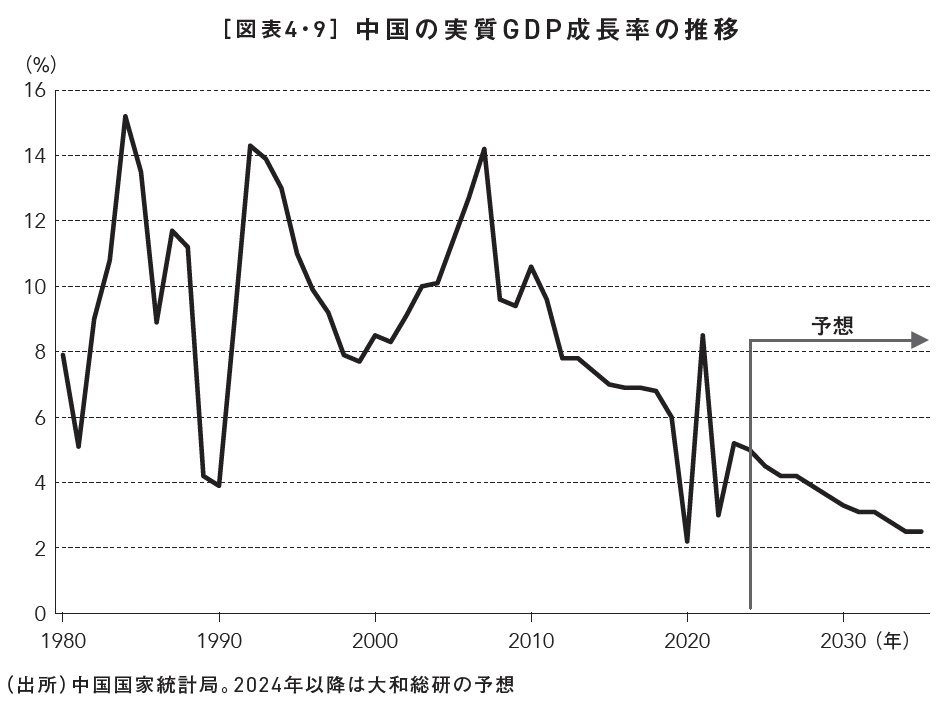

これは実質ベースと捉えられており、達成には年平均4.7%強の成長率が必要だ。成長速度の鈍化傾向を踏まえ、2021~2025年は同5.2%程度、2026~2030年は同4.7%程度、2031~2035年が同4.2%程度になると、達成が可能な計算だ。

ちなみに、2021~2023年の成長率は同5.5%となったことから、2024年は5.0%程度、2025年が4.5%程度で、5年間の平均は5.2%に達することになる。しかし、2026~2030年の年平均4.7%、2031~2035年の同4.2%は極めて高いハードルとなるだろう。

大和総研は、2026~2030年を同3.8%程度、2030~2035年を同2.8%程度と予想している。2020~2035年は同3.9%にとどまり、必要な同4.7%強に及ばないとみている。

筆者は、中長期的に中国の成長率の大幅な低下は不可避だとみている。

これは、(1)人口減少と少子高齢化の急速な進展、(2)住宅需要の減退など総需要の減少、(3)過剰投資と投資効率の低下、(4)それと表裏一体の過剰債務問題、(5)「国進民退」(編集部注:中国において2000年代よりみられる、国有経済の増強と民有経済の縮小という現象)とイノベーションの停滞、などの構造的な問題が中国の成長力を低下させるためだ。