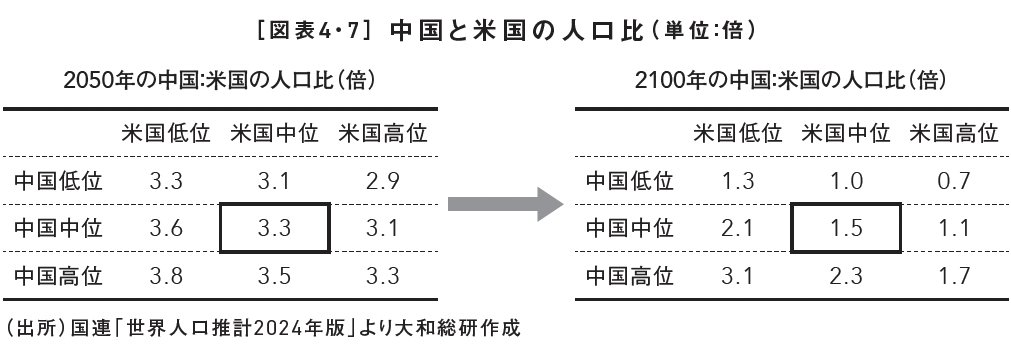

この推計では、いくつかのパターンの組み合わせが可能であり、それをマトリックスで示したのが、図表4・7だ。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

例えば、「中国・低位」と「米国・中位」の組み合わせでは、人口比は2050年、2100年でそれぞれ3.1倍、1.0倍となり、2100年には米国の人口が中国とほぼ同じになる計算だ。

中国の合計特殊出生率のほうが押しなべて低いことを考えると、米中の人口比は縮小に向かい、中国の人口規模の優位性は失われていく可能性が高い。

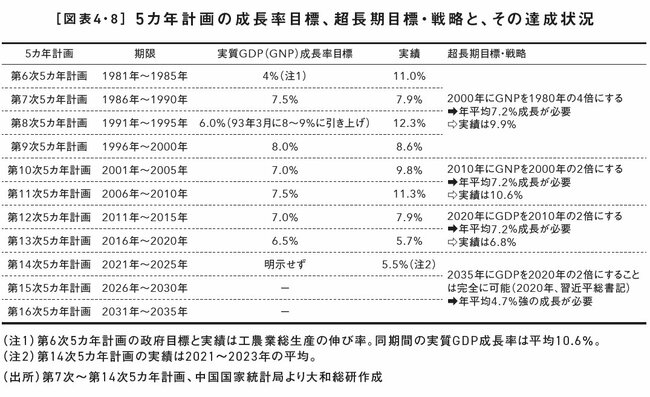

未達成の項目が増えた

第13次5カ年計画

中国の中長期的な成長力は大きく低下するだろう。

計画経済の色彩が残る中国では、5カ年計画が実施されている。超過達成が当たり前だった中で、下振れ傾向が強くなったのは、2016~2020年の第13次5カ年計画の後半あたりからだった。

第13次5カ年計画の目標達成状況を、第12次5カ年計画(2011~2015年)のそれと比較すると、「不可」(未達成)が大きく増えた。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

第12次5カ年計画では、計画が未達成だった項目は、研究開発(R&D)投資のGDP比の1項目のみだったが、第13次5カ年計画では、実質GDP成長率、1人当たり労働生産性、GDPに占める第3次産業の割合、R&D投資のGDP比、1人当たり可処分所得実質増加率といった項目が未達成となった。これほど多くの項目が未達成となるのは異例だ。

例えば、実質GDP成長率について、2016~2020年の政府目標は年平均6.5%前後とされたが、実績は5.7%にとどまった。コロナ禍以前の2016~2019年の4年間の平均は6.6%であり、目標の6.5%をかろうじて上回っていた。