しかし、「1人っ子政策」による出生率の急激な低下と、経済発展による死亡率の低下(長寿化)により、少子高齢化問題が深刻化し、この制限は徐々に緩和された。

2016年に「1人っ子政策」は完全に廃止され、「2人っ子政策」が導入された。さらに、中国共産党は2021年5月31日に中央政治局会議を開き、1組の夫婦に3人までの出産を認める方針を発表し、実行に移した。

「2人っ子政策」の完全導入により、2017年の合計特殊出生率は上昇したが、2018年以降は再び低下した。

中国国家統計局が2019年に実施したアンケート調査「全国人口・家庭動態監測統計調査」(対外非公開)の結果を国家衛生健康委員会が引用したところによると、「2人っ子政策」導入後も第2子を望まない(望めない)理由(複数回答)としては、(1)経済負担が重い(75.1%)、(2)子どもの面倒を見る人がいない(51.3%)、(3)女性の産休・育休後の給与等の待遇低下(34.3%)などが上位であった。

(1)は住宅価格高騰に伴う住宅ローン負担や教育費などが家計に重くのしかかっていること、(2)は晩婚化や核家族化により、両親に依存することが難しくなったり、安心で費用負担可能な託児所やハウスキーパーが不足していたりすること、などが響いていると考えられる。

米中の人口比は縮小に

失われる中国の人口優位性

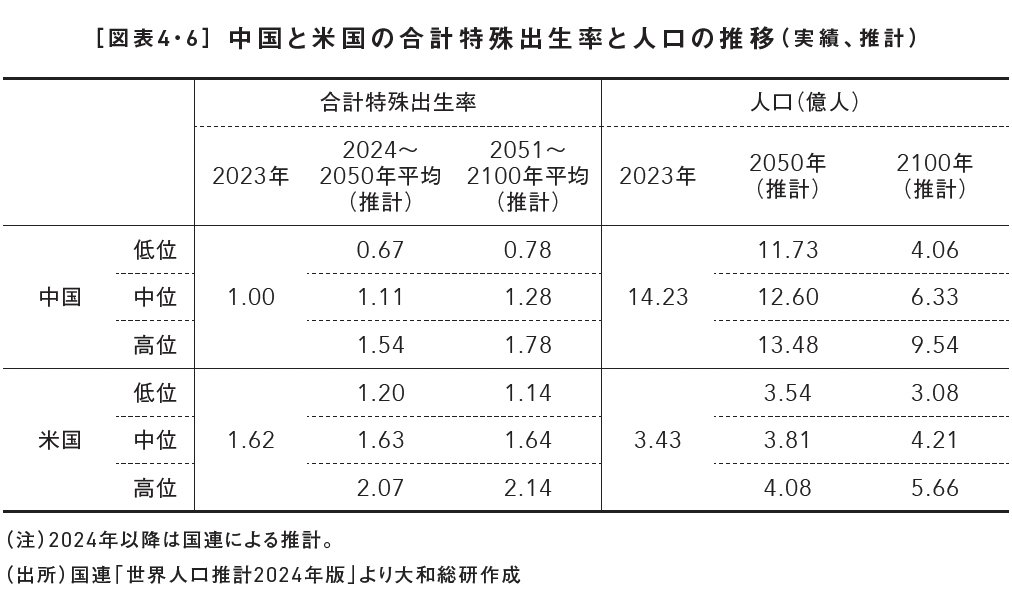

それでは、少なくとも今後数十年にわたり、中国に覇権争いを挑まれると目される米国の合計特殊出生率や人口はどう推移するのだろうか。中国と米国の推計を併せて示したのが図表4・6だ。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

米国で特徴的なのは、中位推計でも2100年まで人口が増えることだ。

2024~2050年、2051~2100年の合計特殊出生率はそれぞれ1.63、1.64と、人口置換水準(人口が増加も減少もしない均衡した状態となる合計特殊出生率)の2.1を下回るが、毎年100万人規模の移民の純流入がそれを補う。低位、中位、高位のいずれのケースでも人口が減る中国とは対照的だ。

米中ともに中位推計で比較すると、2023年の中国の人口は米国の4.1倍だが、2050年時点では3.3倍、2100年時点では1.5倍に縮小する。