Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

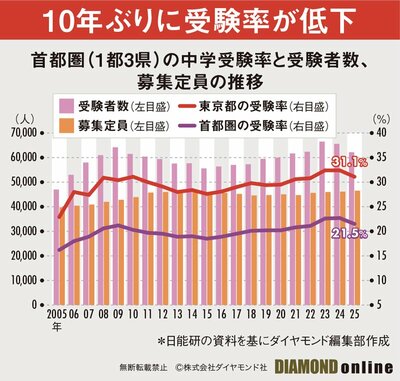

近年、過熱し続けてきた首都圏の中学受験は2025年入試で受験率が10年ぶりに低下に転じ、最難関の男女御三家の全校で志願者数が減少した。首都圏の中学受験に何が起きているのか?特集『わが子がぐんぐん伸びる!中高一貫校&塾&小学校』の#14では、直近の25年入試の分析と、11年ぶりの「サンデーショック」が直撃する26年入試の行方を占う。さらに意外な人気急上昇校が分かる「2月1日午前入試」の実受験者ランキングを掲載する。(ダイヤモンド編集部 宮原啓彰)

10年ぶりに受験率が減少に転じる

総受験者数は過去最高37万人

2024年入試で過去最高の受験率に達した首都圏(1都3県)の中学入試。直近の25年入試の受験者数は、日能研の推計で6万2200人と昨年から3000人以上の減少となり、15年から右肩上がりを続けていた受験率は21.5%と、10年ぶりの減少に転じた。

「首都圏の25年入試を一言で表すなら『まだら模様』」と総括するのは、日能研の井上修入試情報室室長だ。「首都圏における受験者数減の理由は主に二つ。一つは、公立中高一貫校の受験者が大きく減ったこと。もう一つは、隣県からの越境受験や『前受け』が多い東京都と埼玉県こそ受験者数が増えたが、県内在住者の受験者が大半を占める神奈川県と千葉県では減少したことにある」と井上氏。その上で、「25年入試の大きなポイントは総受験者数の増加だ。24年入試の35万人から25年入試は37万人に増え、併願校数が同5.3校から一気に同6.0校へと“爆上げ”した」(同)と指摘する。

この併願校数の上昇の裏にある理由の一つが、25年入試の特徴である「安全志向」だ。

SAPIXの広野雅明教育事業本部本部長は、「25年入試では、最難関の男女御三家の志願者数が軒並み減少した。だが、合格のボーダーラインなどを見ても易化したのではなく、安全志向が強まったことでチャレンジ受験層が減ったことが理由」と分析する。

続けて、「25年入試では大学付属校人気が高まった。従来2月2日に入試を実施していた青山学院が『プチ・サンデーショック』(プロテスタント系の学校の入試日が日曜日に重なる場合、入試日を変更すること)で、3日に入試日を変更したことから、立教池袋や明治大学付属明治、同中野など、2日に入試が行われた他のMARCH付属校の志願者数が増加。他の入試日程でも立教女学院ほか大学付属校が人気を集めた。また26年度から明大付属世田谷に校名が変わる日本学園など、系属校も非常に難化している。この付属校人気の背景も、御三家におけるチャレンジ受験層の減少と同じく、安全志向にある」と広野氏。

そして、大学付属校人気と並ぶ、25年入試のもう一つの潮流はグローバル志向だ。「渋谷教育学園渋谷(渋渋)をはじめ、広尾学園や広尾学園小石川、今春より校名が変わった三田国際科学学園、開智日本橋学園、かえつ有明、芝国際などグローバル教育を掲げる学校は、一見志願者数が減っているところでも、実は難易度が上がっている」(同)。

アップ執行役員で進学館ルータス統括の吉田努氏も、「グローバル系筆頭の渋谷教育学園渋谷が今年度の東京大学合格者数を50人の大台に乗せたことで、今まで以上に人気が高まるとみているが、それ以上に保護者のトレンドとしてグローバル志向が強まっており、それが25年入試の志願者数の動向にも表れている。現在の保護者のニーズは、御三家や新御三家などの難関校志向、早慶をはじめとする付属校志向、そして海外留学や海外大学への進学を視野に入れたグローバル志向と多極化している」と指摘する。

加えて、吉田氏が別の「25年入試のキーワード」として挙げるのが、女子校の「算数1教科入試」と女子の「理系志向」だ。

「25年入試では、豊島岡女子学園が算数・英語資格入試を、また日本女子大学附属と光塩女子学院も2月1日午後入試に算数1教科入試をそれぞれ新設し、人気を博した。加えて、24年度に新設された淑徳与野の『医進コース』や、東京理科大学と高大連携する富士見、女子人気の高い三田国際科学学園など、理系重視を鮮明にした学校が受けている」(吉田氏)。

一方、近年の中学受験ブームで人気が高まっている中堅校の25年入試はどうだったのか?

「東京都と神奈川県の入試解禁日である2月1日午前入試の実受験者数を見れば、学校の選択は偏差値で決まらないことが分かる。偏差値40台には40台の、50台には50台の憧れとなる人気校がある」と言うのは、四谷大塚の岩崎隆義情報本部本部長だ。

次ページでは、東京の中学受験における「2月1日午前入試の実受験者数ランキング」を基に、25年入試で人気が上昇した中堅校を詳しく見る。また、11年ぶりの「サンデーショック」で波乱が予想される26年入試の行方を占う。