首都圏・関西圏の小学校受験はどうなっているのか?(写真はイメージ) Photo:PIXTA

首都圏・関西圏の小学校受験はどうなっているのか?(写真はイメージ) Photo:PIXTA

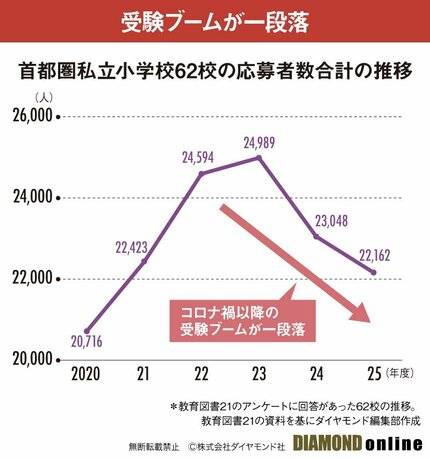

コロナ禍を契機に過熱した首都圏の小学校受験は一段落し、「中受回避」を見据えた実利重視の学校選びが進む。関西圏でも教育改革を背景に人気校と苦戦校の二極化が進行中だ。特集『わが子がぐんぐん伸びる!中高一貫校&塾&小学校』の#18では、受験の応募者数の最新データを基に、小学校選びの新たな地図を描き出す。(ダイヤモンド編集部 大根田康介)

「中受回避」が合言葉に?

首都圏で変わる小学校選びの地図

教育図書21が行った首都圏の私立小学校62校への調査によると、2025年度入試の応募者数は前年比4%減となった(下図参照)。

前年度よりも応募者数が減った理由について、同社の新中義一氏は「22~23年度の大幅増は新型コロナウイルスの流行による教育観の変化に加え、東京都立初の小中高一貫校、立川国際中等教育学校附属小学校が新設され、受験ブームを起こした結果である可能性が大きい。それが一段落したのだろう」と推測する。

加えて、中学受験熱の高まりが、小学校受験に影響を与えている側面もある。「難易度の高い中学受験を回避したい」という志向が広がる中、私立小のうち、外部の中高一貫校への受験対策に力を入れている学校の応募者数は、コロナ禍をピークに横ばいもしくは減少傾向にある。

代わりに、小中高または小中高大の一貫校へ、小学校段階から入学を志す家庭が増えている。

現在の学校選びにおいて、「探究型教育」や「英語教育」がキーワードになっているが、実際には「どこでも似たようなことをやっている」という親の認識から、決定的な差別化要因とはなっていない面もある。

英語教育を重視する家庭が増加している一方で、実際に学校ごとの指導内容を深く調べている家庭はまだ少ない。国際バカロレア(IB)認定などを評価する傾向もあるが、必ずしも認知度が高いとはいえない。では、どんな学校に生徒が集まるのか。

次ページでは、首都圏の私立小(応募者数300人以上)、国立大学付属・都立小学校の応募者数の推移データを基に、小学校受験の最新トレンドについて学校名を具体的に列挙しながら分析する。26年度の受験スケジュールに大きな影響を与える「サンデーショック」についての見通しも。さらに、関西圏の受験事情について、どんな小学校に人気が集まっているのかを明らかにする。