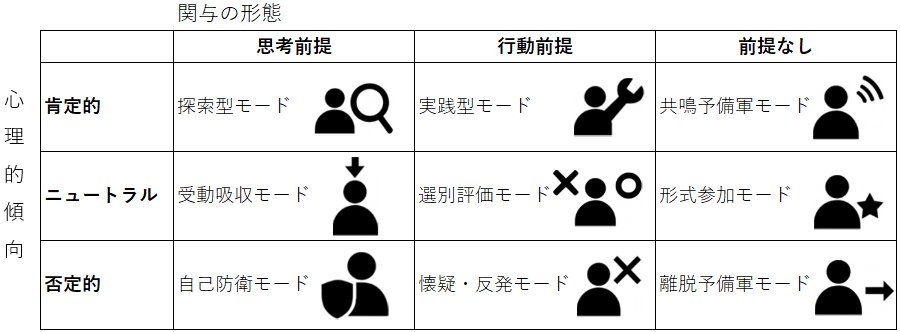

9タイプの具体的な特徴と対応方針

図2

図2

(1)探索型モード(思考前提 × 肯定的)

知的好奇心が高く、論理的な構成や新しい視点を歓迎する。

対応:問いかけ、因果関係の提示、議論の余地を与えるとよく反応する。

このタイプは、話の中から新しい視点や深い問いを見つけることを楽しむ。研修や講演でも、受動的に情報を受け取るより、内容を自分の思考に結びつけて「もっと考えたい」と思う姿勢が強い。発言するときは、単なる質問ではなく、「こうも考えられるのでは」といった建設的な投げかけをすることが多い。

語り手は、「問い」を返すような対話的アプローチを取ることが有効であり、結論を与えるよりも、思考のきっかけや余白を残すことが聴衆の心に響く。

知的好奇心が高く、論理的な構成や新しい視点を歓迎する。

対応:問いかけ、因果関係の提示、議論の余地を与えるとよく反応する。

このタイプは、話の中から新しい視点や深い問いを見つけることを楽しむ。研修や講演でも、受動的に情報を受け取るより、内容を自分の思考に結びつけて「もっと考えたい」と思う姿勢が強い。発言するときは、単なる質問ではなく、「こうも考えられるのでは」といった建設的な投げかけをすることが多い。

語り手は、「問い」を返すような対話的アプローチを取ることが有効であり、結論を与えるよりも、思考のきっかけや余白を残すことが聴衆の心に響く。

(2)実践型モード(行動前提 × 肯定的)

実用性・成果志向が強く、「使える話」に価値を見出す。

対応:再現性あるノウハウ、事例、成功パターンを提示する。

実践的で具体的な答えを求めているタイプ。セミナーや研修の参加理由は、「すぐに使えるノウハウを持ち帰りたい」「成功事例や手順を知りたい」という動機だ。話の中でも「結論は何か」「明日から何をすればいいのか」という点に敏感で、実務的な情報に最も価値を感じる。

語り手は、実践手順や具体例、再現性のある方法論を提示することが求められる。抽象論ばかり話すと「結局、何をすればいいのかわからない」と不満を持たれやすい。

実用性・成果志向が強く、「使える話」に価値を見出す。

対応:再現性あるノウハウ、事例、成功パターンを提示する。

実践的で具体的な答えを求めているタイプ。セミナーや研修の参加理由は、「すぐに使えるノウハウを持ち帰りたい」「成功事例や手順を知りたい」という動機だ。話の中でも「結論は何か」「明日から何をすればいいのか」という点に敏感で、実務的な情報に最も価値を感じる。

語り手は、実践手順や具体例、再現性のある方法論を提示することが求められる。抽象論ばかり話すと「結局、何をすればいいのかわからない」と不満を持たれやすい。

(3)共鳴予備軍モード(前提なし × 肯定的)

特に論理や成果ではなく共感できるかどうかを重視。物語や感情に敏感。

対応:ストーリー、エモーショナルな語り、比喩などで一気に引き込める。

このタイプは、はっきりした目的意識を持っているわけではないが、話し手や場の雰囲気に対して好意的だ。きっかけは「面白そうだから来てみた」「友人に誘われた」といった軽い動機かもしれないが、感情的な共鳴や印象的な話には強く反応する。

語り手は、比喩やストーリーなど、感性に訴える工夫を用いると、潜在的な関心を引き出しやすい。

特に論理や成果ではなく共感できるかどうかを重視。物語や感情に敏感。

対応:ストーリー、エモーショナルな語り、比喩などで一気に引き込める。

このタイプは、はっきりした目的意識を持っているわけではないが、話し手や場の雰囲気に対して好意的だ。きっかけは「面白そうだから来てみた」「友人に誘われた」といった軽い動機かもしれないが、感情的な共鳴や印象的な話には強く反応する。

語り手は、比喩やストーリーなど、感性に訴える工夫を用いると、潜在的な関心を引き出しやすい。