給与所得者の「課税最低限」が「103万円」になった1995年(平成7年)から、物価も賃金も上がらなかったのが日本です。これが「失われた30年」ですが、その間も税収だけは伸び続けていたことになります。

「税収増」なのに財源不足を主張する

自民党の姿勢に合理性はあるのか?

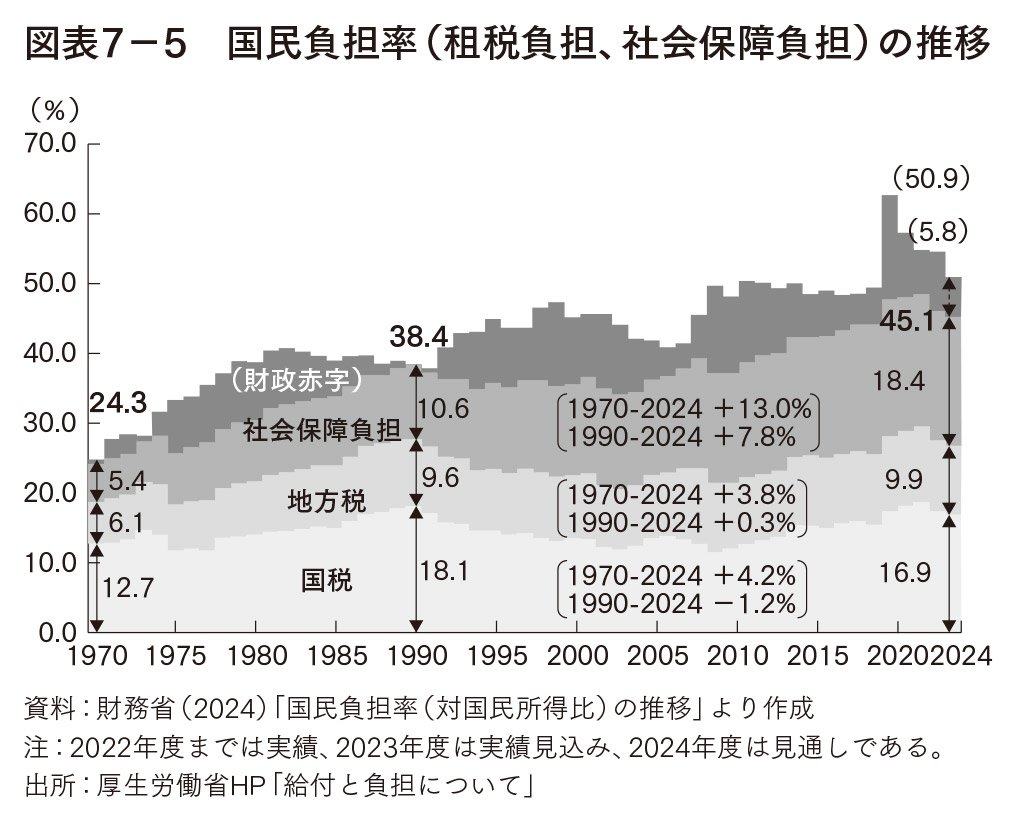

ちなみに、「税金」ではありませんが、「社会保険料」としての「社会保障費」の国民負担も、図7-5のように増え続けてきた現状があります。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

図表をみると、「国税」「地方税」「社会保障負担」をあわせた「国民負担率」が、1990年(平成2年)の「38.4%」から、2024年(令和6年)には「45.1%」に上がっていることがわかります。

これに対して、「財政赤字」は、巨額の財政出動をしたコロナ元年の2020年(令和2年)が突出しているだけで、その後は改善されていることがわかるでしょう(上図の濃い部分参照)。

この国の「一般会計税収」の現状と、16年間の右肩上がりの国税収入の推移は、あたまに入れておくとよいと思います(社会保険料の負担も、税金ではありませんが、「国民負担」という点では同じです)。

国民民主党が主張した、給与所得者「課税最低限」の「178万円」への引き上げに対して、「財源が……」という政権与党からの反論が、報道されていました。しかし、その反論には説得力がなかったことがわかるのではないかと思います(なお、そもそも国の歳入は税収に限られるわけではなく、国債を発行する方法もあります)。

長らく日本には生じていなかった

ブラケット・クリープの問題

当初はロシアのウクライナ侵攻を原因とする資源高による「コスト・プッシュ型」といわれましたが、2021年(令和3年)以降、日本でもインフレが進み始めました。ここに来て、大企業の初任給が大幅に上がるニュースが報道されるようになりました。賃上げ率も、上昇しはじめています。