たとえば、日本水道協会の調査(2021年4月1日現在)によると、標準世帯が1カ月に20立方メートル使用した場合の水道料金は、最も安い兵庫県赤穂市では869円、最も高い北海道夕張市では6966円と、およそ8倍の開きがあります。

意外と知らない

水道料金の決まり方

そもそも水道事業は、水道法第6条第2項により市町村が原則的に担うこととされています。

水道料金は公共料金であるため、公正で妥当な水準であることが求められています。また、地方公営企業法第21条第2項では、効率的な経営のもとで適正な原価に基づき、事業の健全な運営を確保できる料金でなければならないと規定されています。今後は「公正で妥当な水準」とはどのようなものなのかという議論が必要になるでしょう。

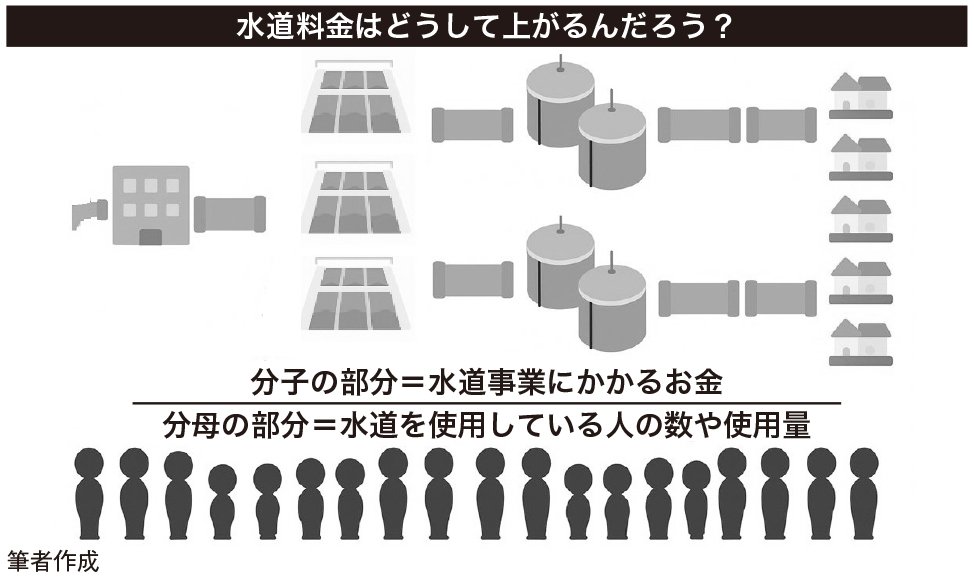

水道料金のおおまかな仕組みは、「原価(コスト)を利用者数で割る」という分数式をイメージすると理解できます。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

分子にあたるのは、水道事業にかかるさまざまなコストです。たとえば、ダムや浄水施設、水道管の建設・更新にかかる施設費、ポンプや電気、水質処理に必要な薬品の費用、人件費、減価償却費、受水費(他の事業体から水を購入する費用)などが含まれます。

一方の分母は、水を使う利用者の数や使用量です。このため、料金の上昇は次の2つの要因で起こります。

第1に、分子の原価が増える場合。たとえば、水源が遠くにある地域では、水を送るための管路が長くなり、ポンプの動力費や維持費がかさみます。また、水質が悪ければ、浄化に必要な薬品量が増え、処理費用も高くなります。さらに、施設の老朽化が進んでいれば、更新や耐震化のための投資も必要になります。