第2に、分母の利用者数が減る場合です。人口減少が進むと、同じコストを少ない利用者で負担することになり、1人当たりの料金が上がります。また、使用量の低下も水道事業者の減収につながります。

近年は、節水型のトイレや洗濯機、食器洗い乾燥機の普及などにより、水使用量は全国的に減少傾向にあります。

このように、水道料金は地域の地理条件やインフラの状態、技術の選択、人口動態など、さまざまな要因によって左右されます。

とくに今後は、施設の更新費用の増大と、利用者数の減少という「分子増・分母減」のダブルパンチが避けられず、水道を維持するために料金の上昇傾向は高まっていくと考えられます。

全国的に水使用量は

減少傾向にある

自治体の水道料金収入が減少している理由の1つが、前述したように1人当たりの水使用量の減少があります。

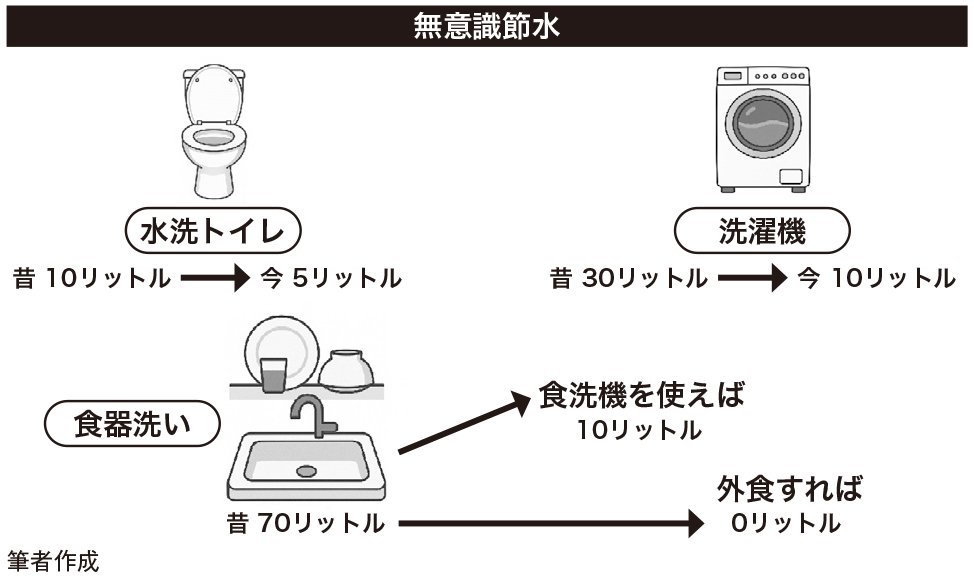

家庭で使われる水のほか、飲食店や病院、ホテルなどを含めた「生活用水」は、2000年頃には1人1日当たり約320リットルでしたが、現在は221リットル(東京都水道局/令和3年)にまで減少しました。この減少の背景には、「無意識節水」があります。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

たとえば水洗トイレで考えてみましょう。1990年代は1回の洗浄に10リットル以上使うのが一般的でしたが、現在では4.8リットル程度、最新型では4リットル以下まで抑えられています。

洗濯機も進化し、1キログラムの洗濯物を洗うのに必要な水量は、30リットルから10リットル以下にまで下がりました。最近ではすすぎ1回でOKの洗剤もあり、さらに減少傾向です。