働かないお父さんは、立ち尽くしているだけ

トキとヘブンの怪談語りを庭から見ているのは蛇(渡辺江里子)と蛙(木村美穂)。今回はいわゆる語り(ナレーション)ではなく、蛇と蛙が傍観者としておしゃべりする体(てい)になっている。蛇と蛙というのも、好き嫌いが分かれる生き物だ。実際、筆者は蛙が苦手。でも声を担当する「阿佐ヶ谷姉妹」の声も相まって、冒頭から親しみを持てた。

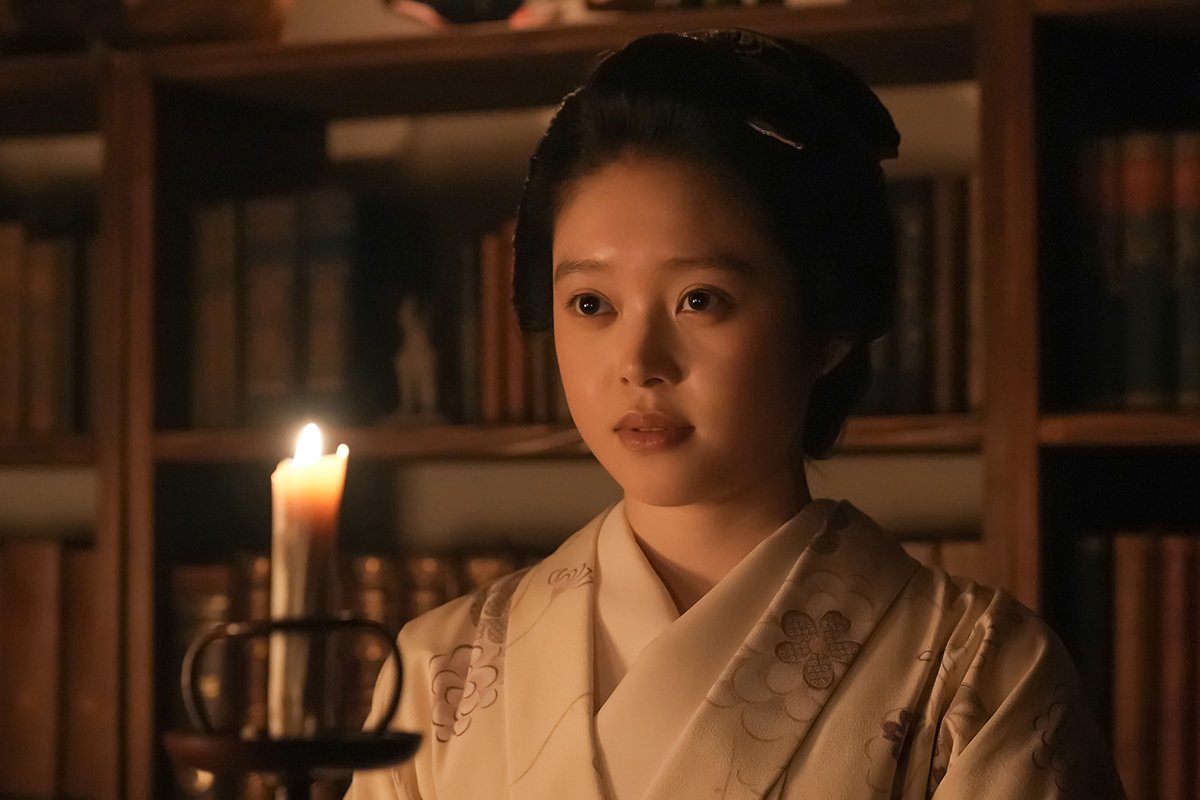

怪談を1本語るごとにろうそくを消すのが怪談語りのルール。ヘブンはトキの語りを「すばらしい」「ありがとうの心」とカタコトの日本語で感謝する。

「たちまち」の意味がわからないヘブンに、トキは慌てて「Instantly」――「あっという間」と訳す。

「もっと学があればとうらめしいの顔ですけん」とトキは自分の英語の翻訳力がないことを恥じるが、ヘブンはいわゆる「学のある人」――高学歴な人は、おばけの話を軽んじるが、おばけの話はすばらしく、それをたくさん知っているトキは決して恥じる必要はないと考えている。

彼にとって彼女は「よきママさん。世界でいちばんのママさんです」と称えるべき存在だ。

前作『あんぱん』では「逆転しない正義」を探求したが、『ばけばけ』はあえての逆転を描いている。逆転の発想で一見悪いことが悪くないかもしれないということを。例えばトキのように学がないようで、もっと大切なことを知っている。蛇と蛙はヘブンがトキにキスしようとしているのを見て「朝よ、夜だけど」「朝だけど、夜よー」と慌てる。これは朝と夜にふさわしいものの違いがあるのかないのかという問いになっている。

あたふたした結果、額にキスで「仲良しなんだから〜」とはやし立てた。

こんなふうに視点を変えてみることが必要になった理由は、明治になって何もかもが変わってしまったから。

「もうひとつの話、よろしいですか」「ではわたし、トキの話を――」

トキがそう言うと時が明治8年に巻き戻っていく。

小学生のトキ(福地美晴)は、父・松野司之介(岡部たかし)と母・フミ(池脇千鶴)、祖父・勘右衛門(小日向文世)と4人暮らし。かつては上級武士だったが、明治になって武士の特権は剥奪され、貧しい生活を余儀なくされている。

ある晩、司之介は一家総出で丑の刻参りを行う。薩長、新政府、ざんぎり頭の商人を呪う司之介に「ペリーも」と勘右衛門が言う。小泉家がこんなに貧しくなったのはすべてペリーの黒船が日本に来たからだと勘右衛門は思っている。

丑の刻とは午前1時〜3時くらい。トキは幼いので、夜遅すぎて、立ったまま寝ている。

翌朝、学校へ行くと、昨夜の丑の刻参りを目撃した同級生が、丑の刻参りをしている場合ではなく「働け、働け」とトキをからかう。先生ははっきりと、司之介は「なまけている」と一刀両断。

生徒たちの家もほとんど元武家だが、そのプライドにこだわっていたら野垂れ死んでしまうから、できる仕事を探しているのだ。

ちなみに丑の刻参りとは、特定の人物に見立てたわら人形に釘を刺す日本古来の人を呪う方法。頭にろうそくを立てるいでたちは横溝正史の『八つ墓村』でおなじみだ。正式にはろうそくを立てた鉄輪をかぶる。

ここが逆転の視点の真骨頂だ。これまでの朝ドラでは、お父さんが働いていないとダメ父扱いだった。勤勉に働く優秀な父か、働かず家族を苦労させるダメ父、このどちらかが朝ドラにおける父だったが、今回は、優秀な父でもダメ父でもない。

妻フミは夫に理解を示す。

「父上はね立ち尽くしちょるの」

立ち尽くしているとは?