総じて、僕は周りの賢い友達に比べて、生まれつき理数の才能があるわけではないので、訓練や努力で補える、「生まれつきの才能以外の部分」を鍛えることを念頭において勉強していました。

数学が失敗でも諦めず

人生で一番集中して勉強

東大入試前日に東京に入りました。前日は睡眠が途切れがちで、夜中に何度も起きてしまい苦しかったです。朝早く起きて、好きな音楽を聴きながらウオーキングして、リラックスに努めました。

東大の現代文は毎年興味深い話題が出題されるので、楽しみにしていました。「自己鏡像認知」(編集部注/鏡に映る自分の姿を「自己」として認識する能力)が話題の1つとしてあり、詳しくは知らないけれど聞いたことはある内容だったので、興味深くすらすら読めました。

予定通り現代文に半分を少し超える時間をかけて、国語の試験を終えました。

数学はあまり得意ではないので、謙虚に、できる問題から解く姿勢で臨みましたが、全然思うように解けませんでした。6問中1問しか完答できず、150分が一瞬で終わってしまい、数学の試験が終わった時には、落ちてしまったかもしれない、と涙がこぼれそうになりました。

しかし、ここで諦めて自分の努力をすべて無駄にするわけにはいけない、諦めるにはまだ早すぎる、と考えて、ホテルに帰ってからは、物理と化学の勉強に必死に取り組みました。

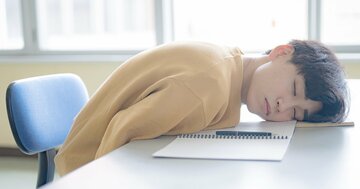

おそらく、その夜の自分は今までの人生の中で一番集中していたと思います。

18年間頑張ってきたことが

「合格」の2文字で報われた

次の日の朝の電車では、今日の出来で合否が決まると思うと、両肩がずっしり重く感じました。

理科は、形式の変化にびっくりしました。問題数が少なくなり、問題そのものも、解きながらずっと「東大らしく」ないな、と思っていました。

英語は得意科目なので、中高の6年間をすべてぶつけるつもりで取り組みました。出題者の意図を読み取ることに努め、会心の出来でした。

試験が終わってからは友達に電話して、「78%受かった」と言いました。細かい数字になったのは、「80%まではいかないけれど、それなりに自信はある」ことの表れ。

試験終了後、あまりにも理3の試験会場の空気が重く張り詰めていたので、「もう二度と受けたくない」と心の底から思いました。

合格発表の時は、18年間の人生の答え合わせだな、と思って不安でした。合格がわかった時はほっとしました。