頭のいい人はノートの作り方が違う。そして良いノートを作ることで、さらに頭が良くなっていく。実は頭の良さと良いノート作りというのは、一方通行ではなく相互に関連し合っているのだ。

頭のいい人たちのノートの作り方を徹底研究し、真似しまくった結果、偏差値35から東大に合格した西岡壱誠氏。10月に発売された『「思考」が整う東大ノート。』は、その西岡氏が研究に研究を重ね、導き出した究極のノート術をまとめたものだ。

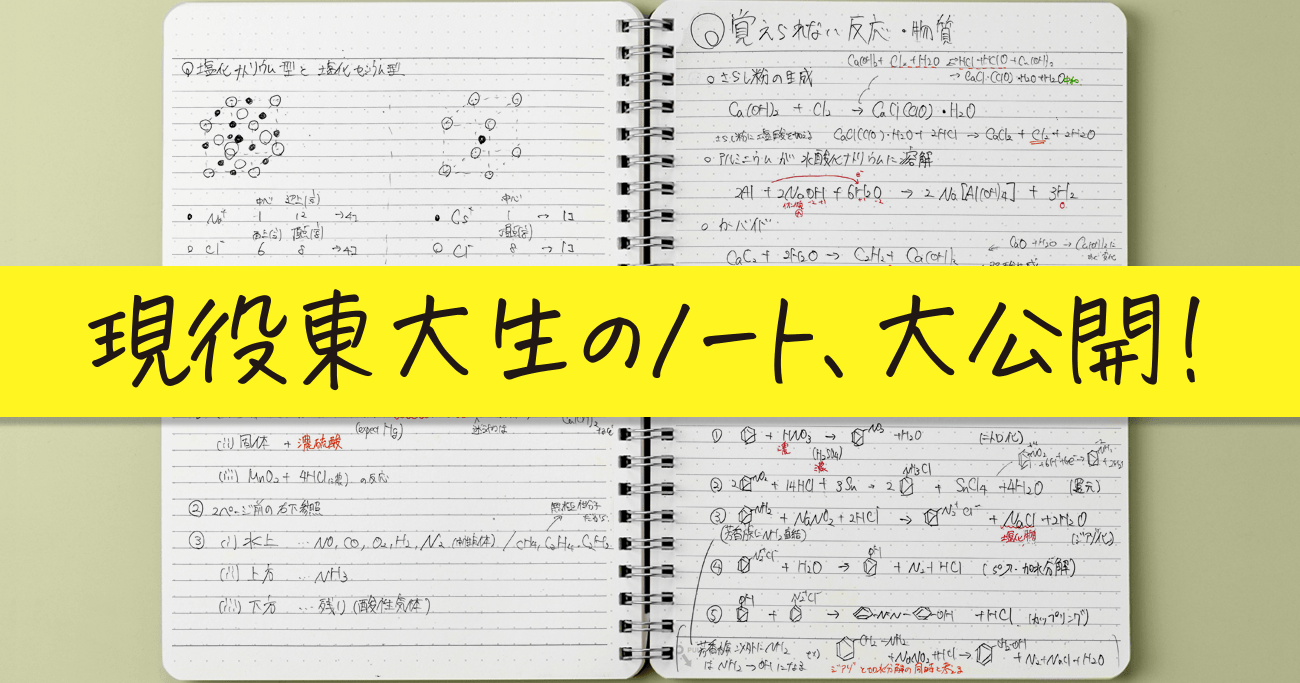

実際、頭のいい人たちはこれらのノート術をどのように応用しているのか。現役東大生たち3人のノートを見せてもらい、西岡氏が分析。そして私たちの仕事や勉強への取り入れ方も解説してもらった。(取材・構成:山本奈緒子)

頭がいい人のノートに共通する3つの方法

まず基本情報として、西岡氏のノートの作り方には、大きく次の3つの方法がある。

2.インプットノート:記憶・暗記を目的としたノートの作り方。いろいろなものを覚えなければならないときに有効。

3.アウトプットノート:理解、定着を目的としたノートの作り方。情報を自分の中でしっかり定着させたいと思っている人に有効。

ここからさらに細かく、ノートの作り方術が派生していく。それは、東大生たちの実際のノートとともに学んでいこう。

徹底したインプットノート作りで東大合格

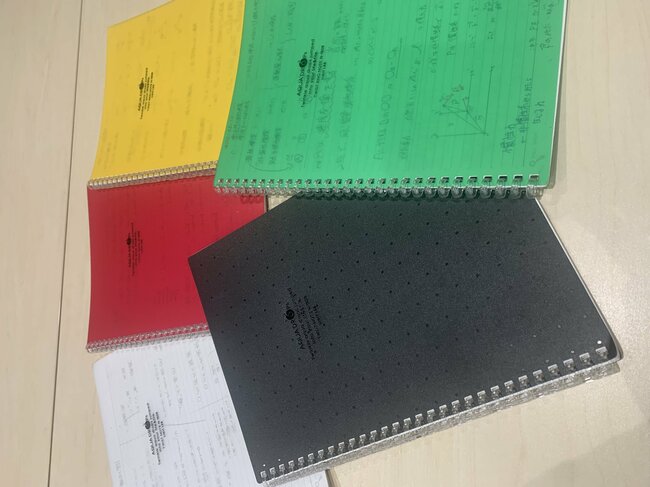

縹峻介さん

東京大学理科一類に合格。現在は理学部物理学科に在籍。とにかく理数が得意で、研究テーマは「重力波の観測技術の向上」。現役東大生ライターとしても活動しており、「ドラゴン桜(三田紀房)公式note」で記事を綴っている。

記憶を強化してくれるインプットノート

教科ごとに自分が覚えるべきことをまとめたノート。これを常に手元に置き、いかなるときも見返していた。一見普通のノートに見えるが、実はルーズリーフ型のノートで、さしこみたい場所に用紙を追加できる構造になっている。これは、情報を入れるべき場所にきちんと入れられる、という大きなメリットがある。

インプットノート作りにおいてもっとも重要なことは、整理整頓です。クローゼットに洋服がぐちゃぐちゃに入っていると、「靴下はどこにあったっけ?」と見つかりにくい。でも「靴下」、「下着」、「Tシャツ」などときちんと整頓して入れておけば、すぐに取り出すことができます。実は記憶もこれと同じで、情報をきちんと整理して脳というクローゼットにしまってあげることが重要。そういう意味でこの5冊のノートは、自分が絶対に覚えたい情報だけを整頓して入れているので、非常に有効だと言えます。

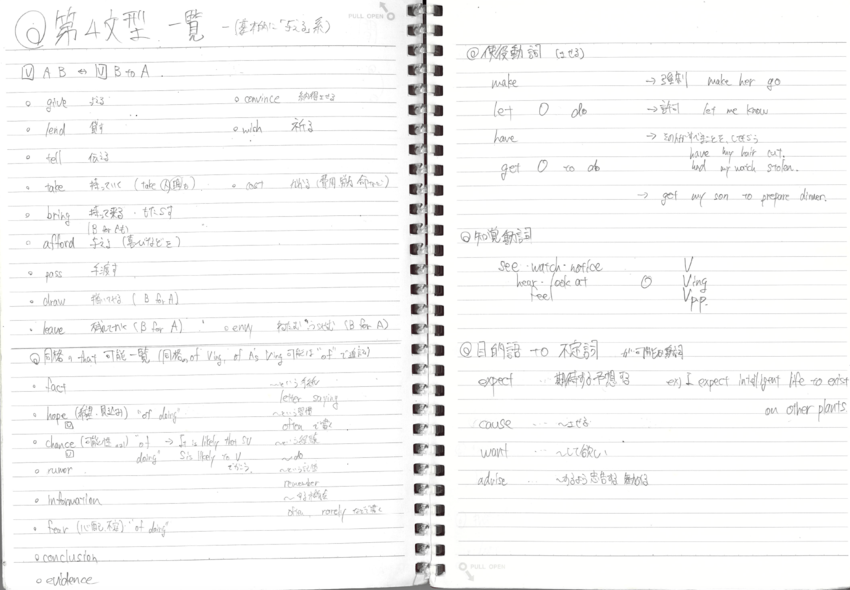

パターン分けで記憶の混乱を防ぐ

英語は、自分が間違えやすい単語を、自分なりのカテゴリーごとにまとめている。たとえば「innovent」と「invent」、「regretful」と「regrettable」などのように、綴りが似ているが意味が違うものでまとめたり、「与える」系の意味を持つ単語だけを集めたり。これによって記憶の混乱が圧倒的に起きにくくなる。

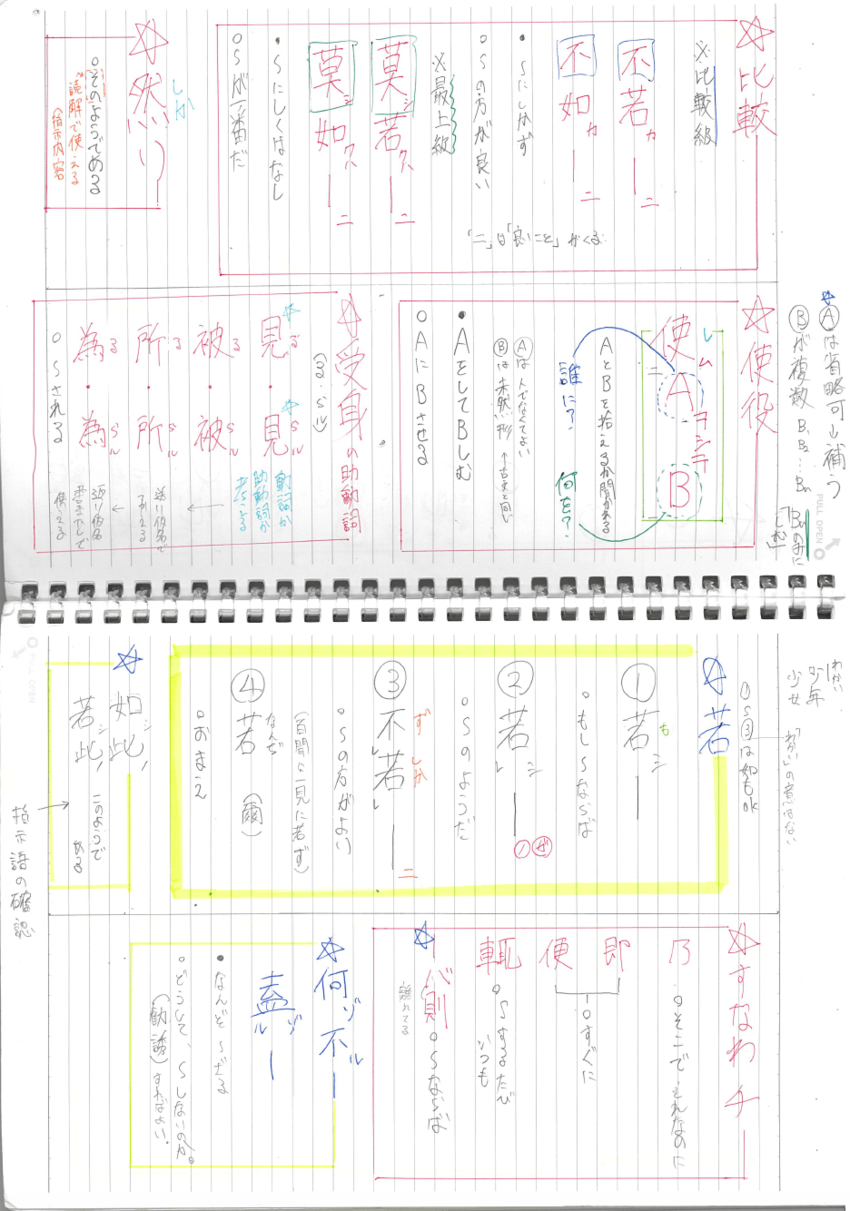

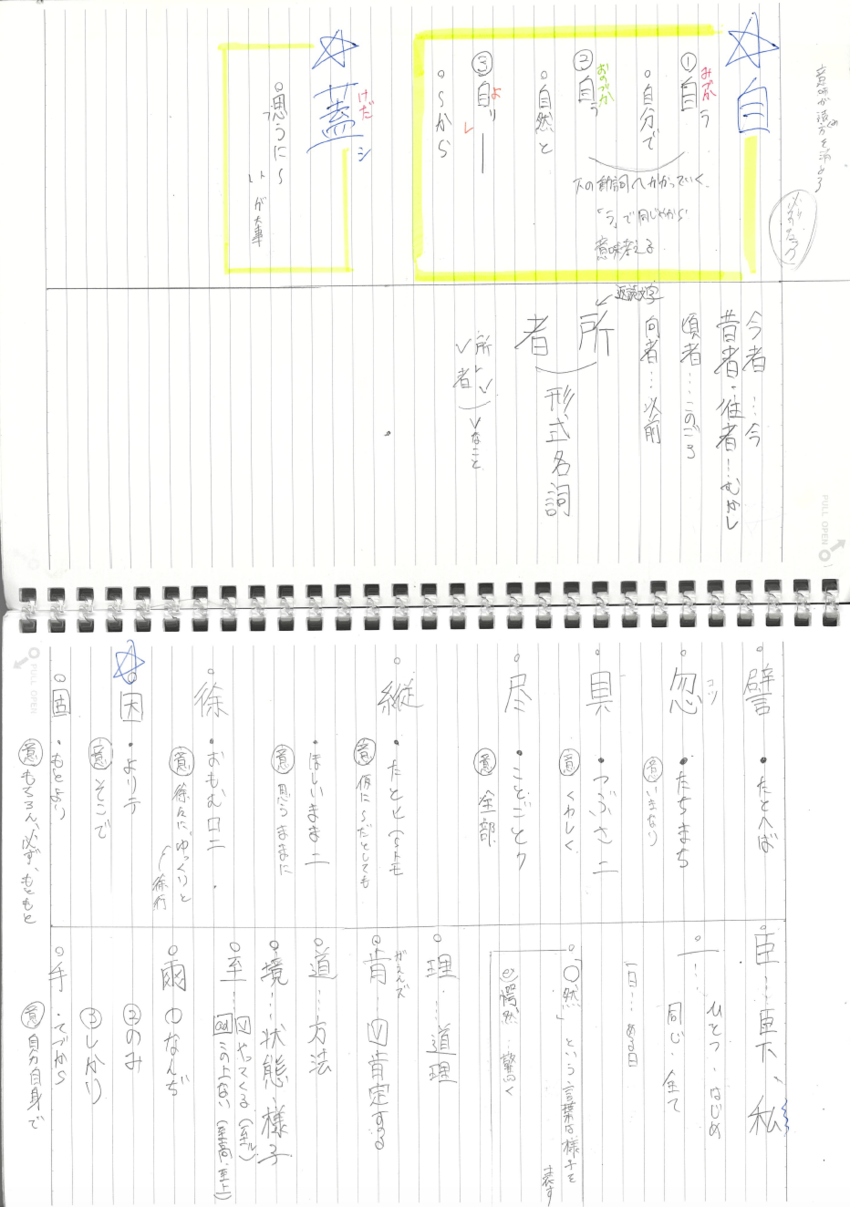

国語のノート作りは主に古文・漢文に関して。同じ意味を持つものをまとめたり、一つの漢字が持つ複数の意味をまとめたりと、全てパターン分けして書かれているのが特徴。

ただ科目ごとにノートを分けただけでは、整頓具合がまだまだ足りません。同じ引き出しでも、形やサイズなどパターンが似ているものを規則正しく詰めるとたくさんの物が入るように、インプットノートもパターン分けしながら作っていくと、脳に入る情報量が圧倒的に多くなります。

パターンの分け方としてオススメなものには、以下があります。

・同じ「意味」で括る

・「因果が同じもの」で括る

・「同質」「同分野」のものを集める

・「類似」ポイントを探して括る etc.

上記はあくまで一例です。自分の中で覚えやすくするためには、自分で「パターン」を探してみることが大事です。

実際の試験問題に合わせたカテゴライズ化も有効

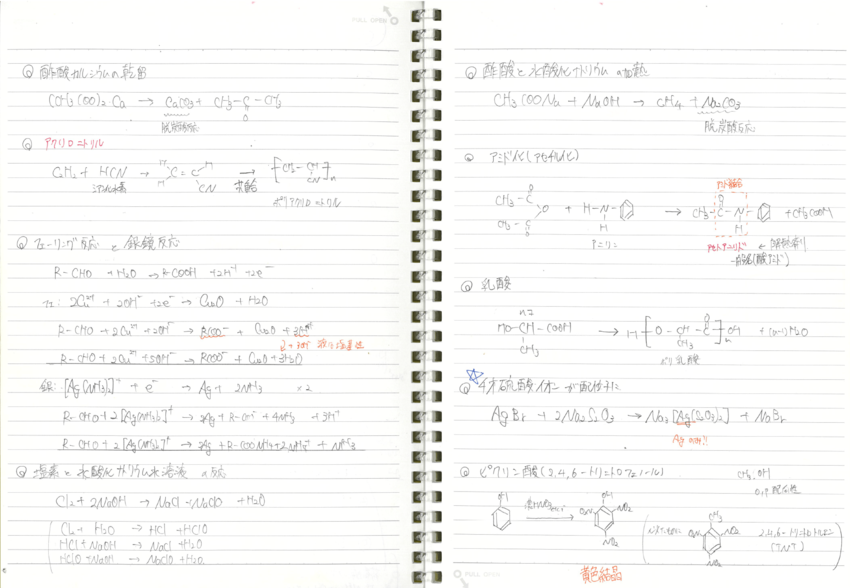

化学のテストでは、「無機」に関するもの、「酢酸」に関するものなど、カテゴライズされて問題が出されるのが基本。そのためノートも実際のテストと同じようにカテゴライズしてまとめていた。

枠組みを細かく分けて収納することで、一目見ただけでどこに何があるか分かり、各段に記憶がしやすくなります。これも“パターン分け”という手法は同じですが、自分が受ける大学の試験問題に合わせているという点で、完全に自分用にカスタマイズしたパターン分けと言えるでしょう。このように自分用に特化すればするほど、インプットノートは有効性を発揮します。

▽その他の東大生のノート記事はこちら