一方、他責グセのような「思考のクセ」は、ある程度付き合っていく中で感じるものなので、ピンポイントで指摘しづらいという性質があります。

ここが難しいところです。

たとえば、貧乏ゆすりがクセになっている人には、「今、貧乏ゆすりしてるよ」、敬語を使えない人には「今、敬語を使ってないよ」とその場で言うことができます。

しかし、相手のキャラクターをよく把握できていない状態で、「あなたって、親のせいにばかりしているように聞こえるよ、それって他責グセだよね」とはなかなか言えないものです。

過剰な自己保護が

他責思考を固着させる

それがどの程度、思考としてクセづいているかは、ある程度長く付き合っていかなければわからないですし、他人の考え方に意見をすることは信頼関係が築かれていない場合は、関係性が壊れる危険性もあるからです。

他責思考の固着要因の2つ目は、「過剰な自己保護」です。

「過剰な自己保護」とは、自分で自分の心を過剰に保護してしまっている状態を言います。つまり、「自分に過保護」というわけです。

「保護」と「過保護」の違いは、親子でたとえてみるとわかりやすいでしょう。幼い子供が怪我をしないよう、子供が遊ぶ場所に危険な物を置かないように親が配慮をするのは「保護」です。一方、「外には何が落ちているか、どんな危険な人がいるかわからないから」と子供を部屋でしか遊ばせなかったとすれば、それは「過保護」になります。

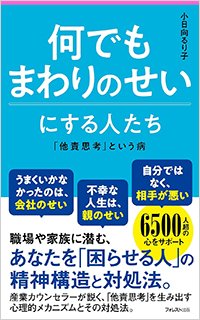

『何でもまわりのせいにする人たち』(小日向るり子、フォレスト出版)

『何でもまわりのせいにする人たち』(小日向るり子、フォレスト出版)

「自分に過保護」とは、このような過剰な保護を自分自身に対して行なってしまっているということです。

過剰に自分を守る人にとっては、自分を責める感情である「自責感情」(他責思考の対義語としての自責思考)は、自分を傷つける恐れがあるとても怖い考え方として認識されています。

誰でも自分の内面を見つめて、「自分に責任や非がある」と認識するのは怖いことですが、他責グセがある人は、自責に対する怖れが強すぎるのです。

そのため、自分の周囲に落ちている「自責につながりそうな出来事」をすべて排除しようとして振り切った結果、「私が悪いんじゃない、○○が悪いのだ」という他責思考になってしまうわけです。

そういった意味では、それほどまでに強く傷つけられる過去の体験があったという可能性も考えられます。