これらはまさに「課題の発見」と「解決策の発見」を体現しています。プリウスを例に取ると、その登場時、消費者はまだ明確に「環境に優しいクルマが欲しい」と声を上げてはいませんでした。ガソリン依存や燃費という潜在的な課題を先んじて捉えたトヨタは、ハイブリッドという新しい解決策を提示したのです。

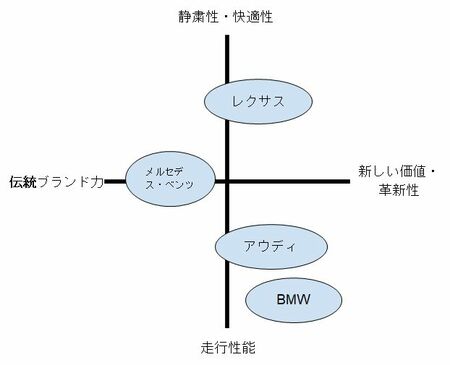

レクサスは高級車ブランドが競合するセグメントで、静粛性・快適性、日本的なおもてなし、品質の信頼性を前面に訴求しています。これにより、走行性能のBMW、伝統と威厳のメルセデス・ベンツ、デザインと技術のアウディとは異なる独自のポジションを確立しています。

ポジショニングマップで縦軸に「走行性能/静粛性・快適性」、横軸に「伝統的ブランド力/新しい価値・革新性」を設定すると、各ブランドの立ち位置が明確になります。

iPhoneはなぜガラケーに勝ったのか

「比較表」では見えない競争の本質

2007年に初代iPhoneが発表されたとき、日本の携帯電話市場はすでに多機能化の極みにありました。いわゆる「ガラケー」は、おサイフケータイやワンセグ放送、赤外線通信など、日常の細かい場面で役立つ多彩な機能を搭載しており、比較表でiPhoneは圧倒的に不利に見えたのです。実際、当時の評論家や業界関係者の中には「iPhoneは革新的ではあるが、日本市場では必要とされる機能が欠けており、普及は難しいのではないか」という声も少なくありませんでした。

ところが実際には、数年のうちにiPhoneが市場を席巻しました。その理由は単に機能の多寡ではなく、「新しい課題」と「新しい解決策」にありました。従来のガラケーはインターネットを快適に利用することが難しく、メールや限定的なウェブサービスの利用にとどまっていました。消費者が抱えていた本当の課題は「PCと同等のネット体験を手のひらで享受すること」だったのです。

iPhoneは直感的なタッチUI、大画面でのブラウジング、そしてApp Storeによるアプリの拡張性という解決策を提示しました。これらは比較表には載らない特徴でしたが、ユーザー体験の質を劇的に変えました。その結果、既存の携帯電話市場の多機能優位の構造を一気に覆し、数年でガラケーからスマートフォンへのシフトを加速させたのです。