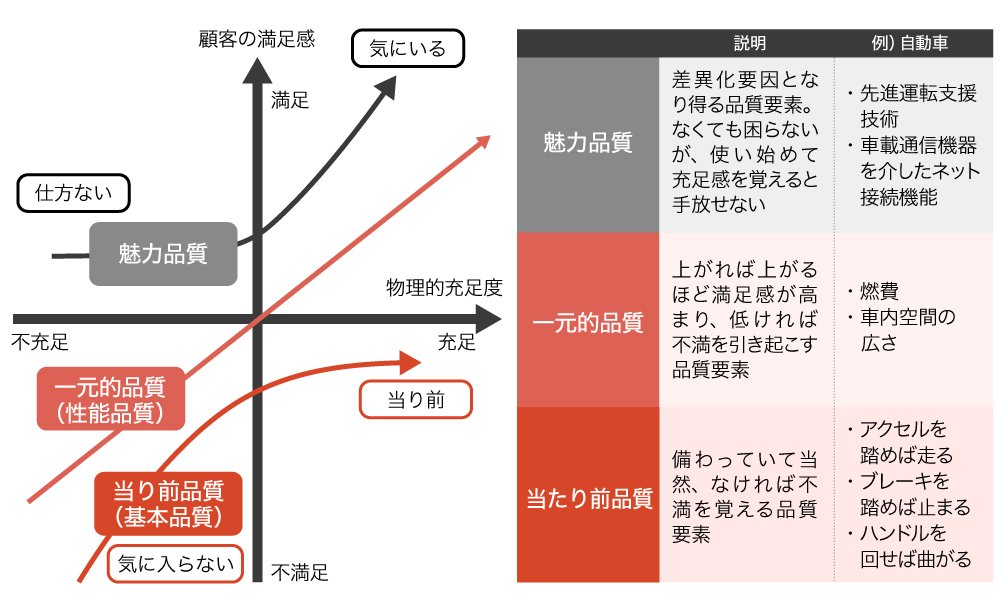

次の一元的品質は、高めれば高めるほど満足が増す連続的な性能です。クルマなら燃費や加速性能、ブレーキ性能、静粛性など、数値で語れる領域がこれに当たります。ただし一元的品質はコストとトレードオフになりやすく、上げ続ければ費用対効果は逓減します。どこまで磨くかは戦略的判断であり、闇雲な競争は泥沼になりがちです。

最後の魅力品質は、存在すれば大きな喜びを生むが、なくても不満には直結しないサプライズの領域です。高級車におけるマッサージ機能付きシートや自動駐車支援など、使って初めて価値がわかる体験設計がこれに当たります。

いずれ「当たり前」になる「魅力」の

標準化を見越した戦略設計

3つの品質は固定ではなく“移ろう”ことに注意が必要です。かつては魅力品質だったクルマのバックカメラやスマートキーといった装備も、今では当たり前品質に近づいています。市場全体で採用が進み、消費者の期待が学習されると、魅力は次第に基礎要件へと格下げされます。逆説的ですが、差別化の源泉である魅力品質の機能を別のセグメントの製品にも入れるべき局面は必ず訪れます。問題は“いつ・どの深さで・どのモデルに”採用するか。将来の標準化を見越して、追随のタイミングを設計しておくことが不可欠です。

では、実務では何を拠りどころに判断すべきでしょうか。第一に、自社のターゲットにとって、その機能が今どの属性に位置するのかを見極めることです。同じ機能でも、テック志向の早期採用層にとっては魅力品質なのに、価格に敏感な層にとっては関心外かもしれません。STPで定義したターゲットが誰であるかが、狩野モデルの判定に直結するのです。