体の衰えは自分自身の問題ですが、「社会的な老い」は、外側から押しつけられるもので、従わざるを得ないものも多いですから、これがなかなか面倒くさいんですよ。

「社会的な老い」というのは一種の分類ですが、何かと線を引いて分類したがるのは人間の癖です。そして分類があると、そのカテゴリーの中の人たちは「等価」だと見なされるので、「あるべき姿」も勝手に描かれてしまいます。

「年寄りなんだから」とか「年甲斐もなく」みたいな言い回しも、「あるべき姿」を求める圧力です。コロナ禍のときだって、「年寄りと見られる人」が少し外出しただけで叩かれたりしたでしょう?

そういうのも、個人差など考慮せずに、勝手につくった「年寄り」という分類にふさわしい行動を強いる社会の癖が生む現象なのです。

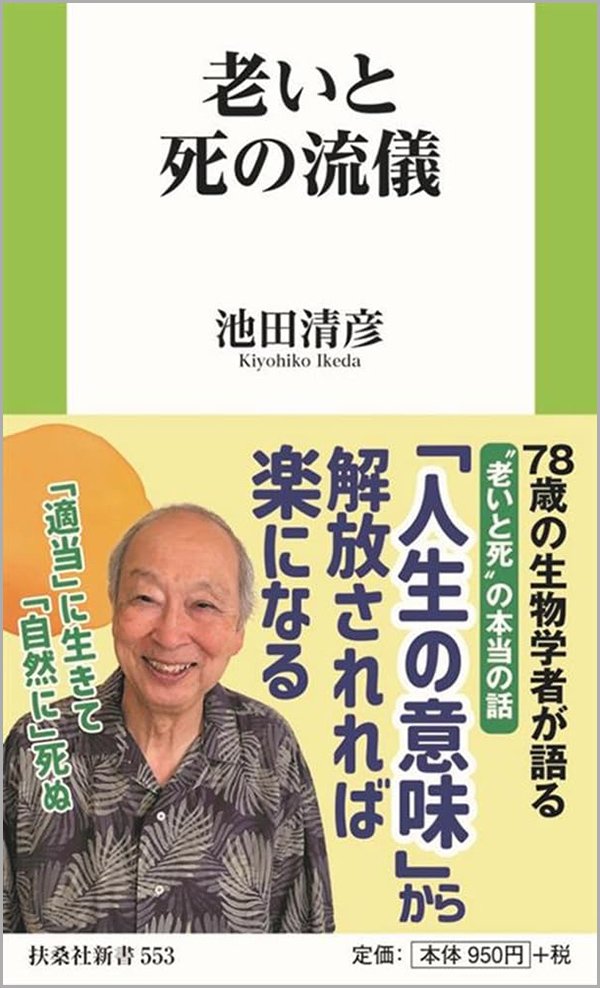

『老いと死の流儀』(池田清彦、扶桑社)

『老いと死の流儀』(池田清彦、扶桑社)

もちろん、社会の中で生きている以上、制度やシステムに従わざるを得ない場面は確かにあります。けれども、社会がつくった「老いの枠組み」を必要以上に気にしてしまうと、本当ならもっと楽しめるはずの「老い」を、必要以上に重たく、苦しいものとして感じてしまう羽目になります。

定年という線引きも、後期高齢者という線引きも、運転免許の更新時に高齢者講習や認知機能検査が義務づけられる年齢も、あくまで制度上の便宜にすぎません。

私も75歳の誕生日を迎えたときは、「ついに自分も後期高齢者になったのか」と思ったりしましたが、そういう「社会的な老い」は、あくまで社会の都合でつくられたものにすぎないのです。

だから無視しろとまでは言いませんが、「まあまあ、そんなもんか」と軽く受け流しておけば十分でしょう。そんなことに振り回されるより、自分の体がどう動くのか、心がどう感じているのか、何をやりたいと思うのか――そういう「内側の実感」のほうがよほど重要だと思いますよ。