記事検索

「数学」の検索結果:401-420/2832件

【制限時間5秒】「240×22」の答えが一瞬でわからない人は数字に弱い“二流”。数字に強い一流はどう考えている?

「自分も、もっと数字に強ければ…」日々の買い物や職場で「数字コンプレックス」を感じたことはないだろうか。「算数や数学は大キライ…」「できるだけ見たくない…」中には「数字はもう諦めた」という人もいるだろう。しかし実は、「数字に強い」は生まれつきの才能ではない。数字に強い人は、無意識のうちに九九などの「頭を使わないラクな計算」を使って、面倒な計算をうまくサボっているのだ。新刊『「数字がこわい」がなくなる本』は、数字に強い人の脳内を解明した一冊。数字に強い人が無意識にやっている「頭を使わないサボり計算テク」を知れる本書の中から、今回は「数字のとらえ方」について紹介したい。

第184回

東京都新宿区にある。都立高校で、2番目に古い校歴を持つ。伝統的に硬派タイプの卒業生が多く、「国家のために…」という意識が強い。東京・霞が関の官僚の中で頂点に立つ大蔵事務次官(現財務事務次官)に、5人の卒業生が就いていることが象徴的だ。

悪口やアンチコメントにどう対処すべき?→お釈迦様の教えがド正論すぎてぐうの音もでない

心理カウンセラー・るろうにが、他人の悪口を言うことが好きな人への対処法をバッチリ伝授。「他人の行動をコントロールすることができない」ことをふまえた上で、「お釈迦様に悪口を言った男」のエピソードを例に、人間関係の変化のさせ方を解いていく。※本稿は、るろうに『もう誰かのためにガマンしなくていい 自分らしさを取り戻す図太いメンタルになる方法』(主婦の友社)の一部を抜粋・編集したものです。

【658円のボールペン。税込価格はいくら?】すぐわからない人は数字に弱い二流。数字に強い人はどう考えている?

「自分も、もっと数字に強ければ…」日々の買い物や職場で「数字コンプレックス」を感じたことはないだろうか。「算数や数学は大キライ…」「できるだけ見たくない…」中には「数字はもう諦めた」という人もいるだろう。しかし実は、「数字に強い」は生まれつきの才能ではない。数字に強い人は、無意識のうちに九九などの「頭を使わないラクな計算」を使って、面倒な計算をうまくサボっているのだ。新刊『「数字がこわい」がなくなる本』は、数字に強い人の脳内を解明した一冊。数字に強い人が無意識にやっている「頭を使わないサボり計算テク」を知れる本書の中から、今回は「数字のとらえ方」について紹介したい。

【460円の5%引きはいくら?】瞬時に計算できない人は二流。では、数字に強い一流はどう考える?[見逃し配信・3月第2週]

先週(金~木)の「書籍オンライン」で、特に読者の反響が大きかった「人気記事BEST5」をご紹介します。

![【460円の5%引きはいくら?】瞬時に計算できない人は二流。では、数字に強い一流はどう考える?[見逃し配信・3月第2週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/f/5/360wm/img_f57dff3c5f6b1d0d25547ef2347bb58d290127.jpg)

「不親切な参考書」にイライラする生徒が知らない事実【東大生が教える】

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第34回は「参考書の選び方」について考える。

【「400÷50%」の意味、瞬時に説明できる?】できない人は二流。数字に強い“一流”はどう考える?

「自分も、もっと数字に強ければ…」日々の買い物や職場で「数字コンプレックス」を感じたことはないだろうか。「算数や数学は大キライ…」「できるだけ見たくない…」中には「数字はもう諦めた」という人もいるだろう。しかし実は、「数字に強い」は生まれつきの才能ではない。数字に強い人は、無意識のうちに九九などの「頭を使わないラクな計算」を使って、面倒な計算をうまくサボっているのだ。新刊『「数字がこわい」がなくなる本』は、数字に強い人の脳内を解明した一冊。数字に強い人が無意識にやっている「頭を使わないサボり計算テク」を知れる本書の中から、今回は「数字のとらえ方」について紹介したい。

【説得力アップ】驚くほど仕事がスムーズに進む“魔法の数字”とは?

新刊『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』は、ものごとを深く本質的に考えたい人に贈る、科学とビジネスをユニークな形でつないだ知的エッセイ。投資銀行と米系コンサルを経て大学教授へと転身した異色の経歴を持つ宮川壽夫氏が、話題書『新解釈 コーポレートファイナンス理論 「企業価値を拡大すべき」って本当ですか?』に続いて世の中に問いかける第二弾です。ファイナンス理論をモチーフに「科学的な思考プロセス」をいかにしてビジネスの現場に活かすか、その方法と限界について軽妙な語り口でやさしく説きます。

【10分の動画を1.5倍速再生。何分早く見終わる?】すぐわからない人は数字に弱い二流。数字に強い人はどう考えている?

「自分も、もっと数字に強ければ…」日々の買い物や職場で「数字コンプレックス」を感じたことはないだろうか。「算数や数学は大キライ…」「できるだけ見たくない…」中には「数字はもう諦めた」という人もいるだろう。しかし実は、「数字に強い」は生まれつきの才能ではない。数字に強い人は、無意識のうちに九九などの「頭を使わないラクな計算」を使って、面倒な計算をうまくサボっているのだ。新刊『「数字がこわい」がなくなる本』は、数字に強い人の脳内を解明した一冊。数字に強い人が無意識にやっている「頭を使わないサボり計算テク」を知れる本書の中から、今回は「数字のとらえ方」について紹介したい。

「教育のデジタル化」はうまくいく?…子どもの学力をあげた「成功事例」の決定的な共通点とは?

文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」により、現在は全国の児童・生徒にPCやタブレットがほぼ普及している。ICTなどの先端技術を効果的に活用した教育環境の実現を目指して進められたこの取り組みだが、実際に子どもたちにとって良い影響は出ているのだろうか。教育経済学者である中室牧子氏は、著書『科学的根拠(エビデンス)で子育て』で、「多くの研究者は『子どもたちに1人1台のPCを配ること』を目的にした政策のほとんどは失敗した、と評価している」と述べている。では、デジタルデバイスは一体どのように活用するのがベストなのだろうか。国際的に権威ある学術雑誌に掲載された信頼性の高いエビデンスに基づいて書かれた本書の内容をもとに解説する。(文/神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

【「東京ドーム」「東京ディズニーランド」どっちが広い?】すぐわからない人は数字に弱い二流。数字に強い人はどう考える?

「自分も、もっと数字に強ければ…」日々の買い物や職場で「数字コンプレックス」を感じたことはないだろうか。「算数や数学は大キライ…」「できるだけ見たくない…」中には「数字はもう諦めた」という人もいるだろう。しかし実は、「数字に強い」は生まれつきの才能ではない。数字に強い人は、無意識のうちに九九などの「頭を使わないラクな計算」を使って、面倒な計算をうまくサボっているのだ。新刊『「数字がこわい」がなくなる本』は、数字に強い人の脳内を解明した一冊。数字に強い人が無意識にやっている「頭を使わないサボり計算テク」を知れる本書の中から、今回は「数字のとらえ方」について紹介したい。

【昭和47年は、「西暦」だと何年?】瞬時に答えられない人は二流。数字に強い“一流”はどう考える?

「自分も、もっと数字に強ければ…」日々の買い物や職場で「数字コンプレックス」を感じたことはないだろうか。「算数や数学は大キライ…」「できるだけ見たくない…」中には「数字はもう諦めた」という人もいるだろう。しかし実は、「数字に強い」は生まれつきの才能ではない。数字に強い人は、無意識のうちに九九などの「頭を使わないラクな計算」を使って、面倒な計算をうまくサボっているのだ。新刊『「数字がこわい」がなくなる本』は、数字に強い人の脳内を解明した一冊。数字に強い人が無意識にやっている「頭を使わないサボり計算テク」を知れる本書の中から、今回は「数字のとらえ方」について紹介したい。

子どもの勉強嫌い、どうしたらいい?→ビリギャルが説く「ストン」の大切さが共感しかなかった!

「勉強嫌い」に、どう向き合うか。子を持つ親にとって、大きな悩みかもしれません。特集『ビリギャル本人・小林さやかの人生が変わる「学び方」』では、ビリギャル本人の小林さやかさんが10〜30代のお悩みをスッキリ解説!今回は、【勉強への興味の持ち方】をお伝えします。

【「750÷1.5」の答え、瞬時にわかる?】わからない人は二流。数字に強い“一流”が頭の中でやっている“すごい考え方”の中身

「自分も、もっと数字に強ければ…」日々の買い物や職場で「数字コンプレックス」を感じたことはないだろうか。「算数や数学は大キライ…」「できるだけ見たくない…」中には「数字はもう諦めた」という人もいるだろう。しかし実は、「数字に強い」は生まれつきの才能ではない。数字に強い人は、無意識のうちに九九などの「頭を使わないラクな計算」を使って、面倒な計算をうまくサボっているのだ。新刊『「数字がこわい」がなくなる本』は、数字に強い人の脳内を解明した一冊。数字に強い人が無意識にやっている「頭を使わないサボり計算テク」を知れる本書の中から、今回は「数字のとらえ方」について紹介したい。

13

10年、20年先の社会の変化を見据えて、子どもの教育を考え始める親が増えている。幼児から高校生まで教える人気学習塾「VAMOS」の富永雄輔代表が、教育の新潮流から、子供の学力の伸ばしかたのヒントなどを解説する。連載第13回の今回は「2025年の中学入試の振り返り」第2弾。今回は東京と神奈川の入試を解説する。

【「10%引き」「10%還元」どちらがお得?】数字に強い「優秀な人」の衝撃すぎる“すごい考え方”

「自分も、もっと数字に強ければ…」日々の買い物や職場で「数字コンプレックス」を感じたことはないだろうか。「算数や数学は大キライ…」「できるだけ見たくない…」中には「数字はもう諦めた」という人もいるだろう。しかし実は、「数字に強い」は生まれつきの才能ではない。数字に強い人は、無意識のうちに九九などの「頭を使わないラクな計算」を使って、面倒な計算をうまくサボっているのだ。新刊『「数字がこわい」がなくなる本』は、数字に強い人の脳内を解明した一冊。数字に強い人が無意識にやっている「頭を使わないサボり計算テク」を知れる本書の中から、今回は「数字のとらえ方」について紹介したい。

【医者が教える】ヤバい脂肪ワースト2は「植物油」、ではワースト1は?[見逃し配信・3月第1週]

先週(金~木)の「書籍オンライン」で、特に読者の反響が大きかった「人気記事BEST5」をご紹介します。

![【医者が教える】ヤバい脂肪ワースト2は「植物油」、ではワースト1は?[見逃し配信・3月第1週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/1/5/360wm/img_d4abf81dcc4f91e6371d06f960b00af7273073.jpg)

【1990年は昭和?平成?】瞬時にわからない人は二流。では、数字に強い“一流”はどう考える?

「自分も、もっと数字に強ければ…」日々の買い物や職場で「数字コンプレックス」を感じたことはないだろうか。「算数や数学は大キライ…」「できるだけ見たくない…」中には「数字はもう諦めた」という人もいるだろう。しかし実は、「数字に強い」は生まれつきの才能ではない。数字に強い人は、無意識のうちに九九などの「頭を使わないラクな計算」を使って、面倒な計算をうまくサボっているのだ。新刊『「数字がこわい」がなくなる本』は、数字に強い人の脳内を解明した一冊。数字に強い人が無意識にやっている「頭を使わないサボり計算テク」を知れる本書の中から、今回は「数字のとらえ方」について紹介したい。

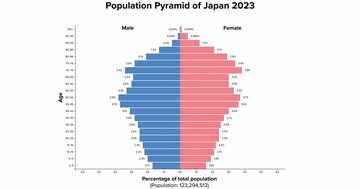

【そういえば、「日本の人口」は今何人?】瞬時にわからない人は二流。では、数字に強い人はどう考えている?

「自分も、もっと数字に強ければ…」日々の買い物や職場で「数字コンプレックス」を感じたことはないだろうか。「算数や数学は大キライ…」「できるだけ見たくない…」中には「数字はもう諦めた」という人もいるだろう。しかし実は、「数字に強い」は生まれつきの才能ではない。数字に強い人は、無意識のうちに九九などの「頭を使わないラクな計算」を使って、面倒な計算をうまくサボっているのだ。新刊『「数字がこわい」がなくなる本』は、数字に強い人の脳内を解明した一冊。数字に強い人が無意識にやっている「頭を使わないサボり計算テク」を知れる本書の中から、今回は「数字のとらえ方」について紹介したい。

誰にでも忘れたい記憶がある。失恋の傷、挫折の苦しみ、悔しさに震えた日――。だが、それらの記憶はただ時間がたつだけで消えるものではない。日本一の記憶力を誇る男も例外ではない。『東大式 記憶力超大全』の著者で、記憶力日本チャンピオンになった経歴を持つ青木健さんに「一番忘れたい記憶」を聞いた。辛い過去をどのように乗り越え、新たな道を切り拓いたのか。記憶の専門的な視点と実体験を交えながら、忘れたい記憶の「乗り越え方」を考える。忘れたい記憶に苦しめられている人は、解決のヒントが見つけられるはずだ。