記事検索

「数学」の検索結果:1501-1520/2849件

「ストリーミング」が経済にとって最高の実験室だと言えるワケ

不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”し続けてきた音楽に目を向けることで、どんなヒントが得られるのだろうか? オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだというの経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽やアーティストの分析を通じて、ビジネスや人生を切り開くための道を探った一冊だ。バラク・オバマ元米国大統領も、この「ロックな経済学(ROCKONOMICS)」というコンセプトに強い関心を示しており、本書に熱い絶賛コメントを寄せているという。本記事では同書の一部を抜粋して紹介する。

「週刊ヤングジャンプ」での連載開始から15年、圧倒的な人気を誇る歴史漫画『キングダム』。テレビアニメ化、実写映画化され、最新61巻までの累計発行部数は、8000万部(電子版を含む)を突破している。6月12日から「上野の森美術館」で開催される『キングダム展-信-』を前に、作者である原泰久氏にインタビューすると、大学時代、大学院時代に身に付けた理系的思考が『キングダム』制作につながっていると明かしてくれた。

ロックな経済学者が明かす、音楽レーベルがアーティストを「搾取」してしまうワケ

不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”し続けてきた音楽に目を向けることで、どんなヒントが得られるのだろうか? オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだというの経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽やアーティストの分析を通じて、ビジネスや人生を切り開くための道を探った一冊だ。バラク・オバマ元米国大統領も、この「ロックな経済学(ROCKONOMICS)」というコンセプトに強い関心を示しており、本書に熱い絶賛コメントを寄せているという。本記事では同書の一部を抜粋して紹介する。

#4

金融3メガの最後の1社がついに動きだした。三井住友フィナンシャルグループがグループ総出で量子人材育成に乗り出す。JPモルガン、ゴールドマン・サックスなどの海外勢や、IBM・慶應義塾大学と組んで先行して活用法を模索する三菱UFJフィナンシャル・グループ、みずほフィナンシャルグループに追い付けるか。

デイヴィッド・ボウイが予言した「モノが売れない時代」の新しい稼ぎ方

不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”し続けてきた音楽に目を向けることで、どんなヒントが得られるのだろうか? オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだというの経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽やアーティストの分析を通じて、ビジネスや人生を切り開くための道を探った一冊だ。バラク・オバマ元米国大統領も、この「ロックな経済学(ROCKONOMICS)」というコンセプトに強い関心を示しており、本書に熱い絶賛コメントを寄せているという。本記事では同書の一部を抜粋して紹介する。

“ロックな経済学者”が教える「儲け・人気」を最大化するポイント

オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』(アラン・B・クルーガー著、望月衛訳)がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだというの経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽関連のデータ分析と関係者へのインタビューを通じて、経済的な成功や人生における幸福への道を解明した驚異的な一冊だ。バラク・オバマ元大統領も、以前から「Rockonomics(ロッコノミクス=ロックな経済学)」というコンセプトに強い関心を示しており、「何十年も積み重なってきた経済の問題を解くカギがここにある!」と熱い絶賛コメントを寄せている。ますます不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”する存在であり続けてきた音楽に目を向けることで、どんなヒントが得られるのだろうか? 本記事では同書の一部を抜粋して紹介する。

「わかる」が「できる」に変わる、超簡単な復習方法

勉強前にたった1分、瞬読トレーニングを取り入れるだけで成績が上がる右脳のはたらきが覚醒、読むスピードが速くなり、一度で見る情報量がアップ。あとは、イメージに変換する力と、自分の言葉で言い換えるアウトプット力を磨けば、勉強効率が劇的に変わる。

ロングテール説は怪しい。「ニッチ市場が勝つ」って本当ですか?

オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』(アラン・B・クルーガー著、望月衛訳)がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだというの経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽関連のデータ分析と関係者へのインタビューを通じて、経済的な成功や人生における幸福への道を解明した驚異的な一冊だ。バラク・オバマ元大統領も、以前から「Rockonomics(ロッコノミクス=ロックな経済学)」というコンセプトに強い関心を示しており、「何十年も積み重なってきた経済の問題を解くカギがここにある!」と熱い絶賛コメントを寄せている。ますます不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”する存在であり続けてきた音楽に目を向けることで、どんなヒントが得られるのだろうか? 本記事では同書の一部を抜粋して紹介する。

第277回

分科会の尾身茂会長が、東京五輪の開催について「こういうパンデミックでやるのが普通ではない」と発言した。これにより世論は「正義の味方の尾身」と「悪者の政府」という図式となった。しかし、尾身会長の発言への支持とは別に、分科会のパフォーマンスに対しては厳しく評価せざるを得ない。

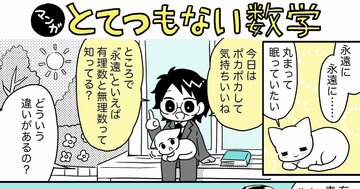

『独学大全』著者が激賞!「人はなぜ学ぶのか」を教えてくれる最高のマンガ

「独学大全』著者の読書猿さんが「勉強が続かない」「やる気が出ない」「目標の立て方がわからない」「受験に受かりたい」「英語を学び直したい」……などなど、「具体的な悩み」に回答。今日から役立ち、一生使える方法を紹介していきます。

これからGAFA化する業界を見極める「2つの特徴」

オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』(アラン・B・クルーガー著、望月衛訳)がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだというの経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽関連のデータ分析と関係者へのインタビューを通じて、経済的な成功や人生における幸福への道を解明した驚異的な一冊だ。バラク・オバマ元大統領も、以前から「Rockonomics(ロッコノミクス=ロックな経済学)」というコンセプトに強い関心を示しており、「何十年も積み重なってきた経済の問題を解くカギがここにある!」と熱い絶賛コメントを寄せている。ますます不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”する存在であり続けてきた音楽に目を向けることで、どんなヒントが得られるのだろうか? 本記事では同書の一部を抜粋して紹介する。

史上最多のヒット曲を抱えるアーティストは「何」で稼いでいるか?

オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』がついに刊行となった。バラク・オバマ元大統領も、以前から「Rockonomics(ロックな経済学」というコンセプトに強い関心を示しており、「何十年も積み重なってきた経済の問題を解くカギがここにある!」と熱い絶賛コメントを寄せている。ますます不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”する存在であり続けてきた音楽に目を向けることには大きな意味がある。本書が語る「ロックな経済学の7つのカギ」は、今後のビジネス・人生を構想するうえでも、貴重なヒントになるはずだ。経済学者の大竹文雄氏(大阪大学)、経営学者の楠木建氏(一橋大学大学院)、さらには「長年ラジオの仕事を通じて音楽業界に関わってきたけれど、あくまで音楽優先のため経済面には疎かった。そんなぼくにとってもこの本の解説はわかりやすく、すごく賢くなった気分です!」と語ったピーター・バラカン氏など、各氏が絶賛する注目の『ROCKONOMICS』とは、いったいどんな内容の本なのか? 本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

【マンガでわかる】永遠に続く「円周率」は、Googleによって、小数点以下31兆4000億桁まで計算されている

天才数学者たちの知性の煌めき、絵画や音楽などの背景にある芸術性、AIやビッグデータを支える有用性…。とても美しくて、あまりにも深遠で、ものすごく役に立つ学問である数学の魅力を、身近な話題を導入に、語りかけるような文章、丁寧な説明で解き明かす数学エッセイ『とてつもない数学』が発刊。発売4日で1万部の大重版、その後も重版が続きロングセラーとなっている。「数学“零点”を取った私のトラウマを払拭してくれた」鎌田浩毅氏(京都大学教授)、教育系YouTuberヨビノリたくみ氏「色々な角度から『数学の美しさ』を実感できる一冊!!」と各氏から絶賛されたその内容の一部を紹介します。

経済学者がロック音楽から学んだ「うまくいくビジネス」の7原則(その3)

オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』がついに刊行となった。バラク・オバマ元大統領も、以前から「Rockonomics(ロックな経済学」というコンセプトに強い関心を示しており、「何十年も積み重なってきた経済の問題を解くカギがここにある!」と熱い絶賛コメントを寄せている。ますます不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”する存在であり続けてきた音楽に目を向けることには大きな意味がある。本書が語る「ロックな経済学の7つのカギ」は、今後のビジネス・人生を構想するうえでも、貴重なヒントになるはずだ。経済学者の大竹文雄氏(大阪大学)、経営学者の楠木建氏(一橋大学大学院)、さらには「長年ラジオの仕事を通じて音楽業界に関わってきたけれど、あくまで音楽優先のため経済面には疎かった。そんなぼくにとってもこの本の解説はわかりやすく、すごく賢くなった気分です!」と語ったピーター・バラカン氏など、各氏が絶賛する注目の『ROCKONOMICS』とは、いったいどんな内容の本なのか? 本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

経済学者がロック音楽から学んだ「うまくいくビジネス」の7原則(その2)

オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』がついに刊行となった。バラク・オバマ元大統領も、以前から「Rockonomics(ロックな経済学」というコンセプトに強い関心を示しており、「何十年も積み重なってきた経済の問題を解くカギがここにある!」と熱い絶賛コメントを寄せている。ますます不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”する存在であり続けてきた音楽に目を向けることには大きな意味がある。本書が語る「ロックな経済学の7つのカギ」は、今後のビジネス・人生を構想するうえでも、貴重なヒントになるはずだ。経済学者の大竹文雄氏(大阪大学)、経営学者の楠木建氏(一橋大学大学院)、さらには「長年ラジオの仕事を通じて音楽業界に関わってきたけれど、あくまで音楽優先のため経済面には疎かった。そんなぼくにとってもこの本の解説はわかりやすく、すごく賢くなった気分です!」と語ったピーター・バラカン氏など、各氏が絶賛する注目の『ROCKONOMICS』とは、いったいどんな内容の本なのか? 本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

経済学者がロック音楽から学んだ「うまくいくビジネス」の7原則(その1)

オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』がついに刊行となった。バラク・オバマ元大統領も、以前から「Rockonomics(ロックな経済学」というコンセプトに強い関心を示しており、「何十年も積み重なってきた経済の問題を解くカギがここにある!」と熱い絶賛コメントを寄せている。ますます不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”する存在であり続けてきた音楽に目を向けることには大きな意味がある。本書が語る「ロックな経済学の7つのカギ」は、今後のビジネス・人生を構想するうえでも、貴重なヒントになるはずだ。経済学者の大竹文雄氏(大阪大学)、経営学者の楠木建氏(一橋大学大学院)、さらには「長年ラジオの仕事を通じて音楽業界に関わってきたけれど、あくまで音楽優先のため経済面には疎かった。そんなぼくにとってもこの本の解説はわかりやすく、すごく賢くなった気分です!」と語ったピーター・バラカン氏など、各氏が絶賛する注目の『ROCKONOMICS』とは、いったいどんな内容の本なのか? 本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

ポール「ビートルズはお金を稼ぎたかっただけ」天才すらも翻弄する「経済の力」とは?

オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』(アラン・B・クルーガー著、望月衛訳)がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだというの経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽関連のデータ分析と関係者へのインタビューを通じて、経済的な成功や人生における幸福への道を解明した驚異的な一冊だ。バラク・オバマ元大統領も、以前から「Rockonomics(ロッコノミクス)」というコンセプトに強い関心を示しており、「何十年も積み重なってきた経済の問題を解くカギがここにある!」と熱い絶賛コメントを寄せている。ますます不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”する存在であり続けてきた音楽に目を向けることには大きな意味がある。本書が語る「ロックな経済学の7つのカギ」は、今後のビジネス・人生を構想するうえでも、貴重なヒントになるはずだ。経済学者の大竹文雄氏(大阪大学)、経営学者の楠木建氏(一橋大学大学院)、さらには「長年ラジオの仕事を通じて音楽業界に関わってきたけれど、あくまで音楽優先のため経済面には疎かった。そんなぼくにとってもこの本の解説はわかりやすく、すごく賢くなった気分です!」と語ったピーター・バラカン氏など、各氏が絶賛する注目の『ROCKONOMICS』とは、いったいどんな内容の本なのか? 本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

一流の経済学者が「ロック音楽のすごさ」を分析してわかったこと

オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』(アラン・B・クルーガー著、望月衛訳)がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだというの経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽関連のデータ分析と関係者へのインタビューを通じて、経済的な成功や人生における幸福への道を解明した驚異的な一冊だ。バラク・オバマ元大統領も、以前から「Rockonomics(ロッコノミクス)」というコンセプトに強い関心を示しており、「何十年も積み重なってきた経済の問題を解くカギがここにある!」と熱い絶賛コメントを寄せている。ますます不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”する存在であり続けてきた音楽に目を向けることには大きな意味がある。本書が語る「ロックな経済学の7つのカギ」は、今後のビジネス・人生を構想するうえでも、貴重なヒントになるはずだ。経済学者の大竹文雄氏(大阪大学)、経営学者の楠木建氏(一橋大学大学院)、さらには「長年ラジオの仕事を通じて音楽業界に関わってきたけれど、あくまで音楽優先のため経済面には疎かった。そんなぼくにとってもこの本の解説はわかりやすく、すごく賢くなった気分です!」と語ったピーター・バラカン氏など、各氏が絶賛する注目の『ROCKONOMICS』とは、いったいどんな内容の本なのか? 本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

オバマ絶賛!!「経済の本質はロック音楽が教えてくれる」プリンストン大教授のスピーチ

オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』(アラン・B・クルーガー著、望月衛訳)がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだというの経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽関連のデータ分析と関係者へのインタビューを通じて、経済的な成功や人生における幸福への道を解明した驚異的な一冊だ。バラク・オバマ元大統領も、以前から「Rockonomics(ロッコノミクス)」というコンセプトに強い関心を示しており、「何十年も積み重なってきた経済の問題を解くカギがここにある!」と熱い絶賛コメントを寄せている。ますます不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”する存在であり続けてきた音楽に目を向けることには大きな意味がある。本書が語る「ロックな経済学の7つのカギ」は、今後のビジネス・人生を構想するうえでも、貴重なヒントになるはずだ。経済学者の大竹文雄氏(大阪大学)、経営学者の楠木建氏(一橋大学大学院)、さらには「長年ラジオの仕事を通じて音楽業界に関わってきたけれど、あくまで音楽優先のため経済面には疎かった。そんなぼくにとってもこの本の解説はわかりやすく、すごく賢くなった気分です!」と語ったピーター・バラカン氏など、各氏が絶賛する注目の『ROCKONOMICS』とは、いったいどんな内容の本なのか? 本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

第215回

独学の達人が答える「やりたいことができないから、今の場所でやる気が出ない」への超納得回答

「独学大全』著者の読書猿さんが「勉強が続かない」「やる気が出ない」「目標の立て方がわからない」「受験に受かりたい」「英語を学び直したい」……などなど、「具体的な悩み」に回答。今日から役立ち、一生使える方法を紹介していきます。