生き方(32) サブカテゴリ

第6回

青森で一番大きく、しらうお漁獲量全国一を誇るにも関わらず知名度の低い小川原湖。そんな湖を擁する東北町には「日本一しらうおに情熱を燃やす」人物がいる。「えび蔵」こと蛯名正直さんは絶対に不可能と言われたしらうおを生かす技術に日本で初めて成功した。

第27回

今年のクリスマスはカップル、家族、それとも“クリぼっち”。案ずるなかれ、日本の未婚男性の場合、一人でクリスマスを過ごすクリぼっちが一番多いらしい。ということで、おひとり様にぴったりのクリスマスの過ごし方をいくつかご提案しよう。

第11回

自ら「『獅子の時代』の平沼銑次役と『仁義なき戦い』の広能昌三役が最も印象に残っている」と語った菅原文太は、任侠道の精神を色濃くにじませながら、最晩年は、「こんな日本でいいのか」と反原発、安倍政権批判を訴えて全国を駆け巡る社会派でもあった。その矜持と反骨精神を彩るエピソードを紹介したい。

第5回

しらうお漁獲量日本一を誇り、青森県で最も大きい湖・小川原湖。わかざぎ、大和しじみ、天然うなぎなど多様な魚介類が獲れる宝湖として地元で愛されている。しかし驚くべきことに誰もその存在を知らない…。青森県民でも知らない人がいるというのだ。

第82回

館内に入ってすぐ目につくのは、大阪空襲の際に米軍の爆撃機が落とした焼夷弾の複製模型だ。傍でまじまじと眺める。何だか笑い出したくなるくらいに大きい(もちろん笑わないけれど)。世界は広い。でも人の頭の中は小さい。整理整頓するためにはイメージを折りたたむ。特に規格外に大きいものや悲惨なものについては、この作業が強く働く。つまり矮小化だ。

第60回

「好きな野菜は何か」と聞かれ、「ニラ」と答える人はあまりいないのではないかと思う。ところが、その嫌われ野菜で儲かっている産地がある。ニラのブランド名は「達者de菜」。栄養満点のニラを食べればマメで元気になれるという意味らしいのだが──。

第226回

約12年にわたって引きこもった末、自立を目指して一進一退を繰り返すM君(45歳)が、12月13日、筆者と一緒に飛行機で沖縄へ渡った。そして、宮古島で引きこもる当事者と一緒に、50人余りの大勢の参加者の前で話をした。これは彼にとって大いなる進歩だ。

第7回

今回は、本連載第3回で提唱した「家計の決算書」からわかる“お金が貯まらない人の傾向”を5つ紹介する。それぞれの項目で「ドキッ」としたら、反面教師にして来年から改善を図りたい。

第201回

日本一有名な2世帯家族といえば、サザエさん一家。長らく「日本の理想的な家庭」として見られてきた。しかし、時代の変化によって日本人の家族観が変わりつつある今、サザエさん一家は本当に「理想的」なのだろうか。

第225回

レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーといったLGBTを含む「セクシュアル・マイノリティー」の話題が最近、注目されている。このセクシュアル・マイノリティーが抱えさせられる生きづらさも「引きこもり」の要因の1つだ。

第200回

師走に本格突入し、そろそろ年賀状を書きはじめる人も多いはず。最近ではメールで済ませる人も多いが、もらうとうれしい年賀状。どんな年賀状であれば、喜んでもらえるだろうか。もらってうれしい年賀状、うれしくない年賀状を探った。

第10回

1986年、社会党史上初の女性党首となった土井たか子は、1989年の参議院選挙で、土井ブーム、マドンナ旋風を巻き起こし、与党自民党に圧勝する。清潔、庶民派、ネアカと人間的な魅力にあふれていた土井を支えていたのは正義感、そして、護憲への意志だった。

第4回

「さばアイデア料理コンテスト」など数々の展開を行い、サバ界の話題をさらっていった八戸前沖さば。しかし意外なことに、難関だったのが実は「地元の料理店」への普及だったという。その壁を突破するために、1人の仕掛け人が動いた。

第6回

医療保険に支払う保険料の予算を尋ねてみると、月5000~1万円くらい払ってもいいと答える人が多い。しかし月わずか数千円の出費でも、数十年にわたる固定費は総額で大きな負担になる。

第25回

日本人は稲作から多くの文化を生み出してきた。稲からは米だけではなく、米糠、籾殻、藁がとれ、生活のすべてに利用された。藁は縄の材料となり、衣服、日本家屋の壁、布団にもなった。そして今回、紹介する「米俵」の材料でもある。

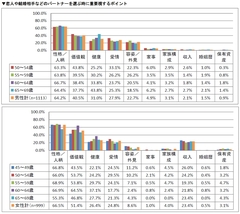

第199回

犯罪小説「後妻業」がじわりと話題になっている。結婚相談所でパートナーを探す高齢者を狙い、その遺産を狙う女性を描いた作品だが、そっくりな事件が京都で起こった。近年、利用者が増えている「シニア婚活」需要を狙ったかのような犯罪だ。

第246回

悩みがあっても身近な人には相談できない。でも、アドバイスをもらいたい。そんなニーズに答えてきたインターネット上のQ&Aサイト。これまでは一般の利用者が善意で回答してきたが、新たに専門家が無料で質問に答えてくれるサービスが登場する。

第9回

1960年代、三遊亭歌奴(現・圓歌)の「授業中」という落語が爆発的な人気を得た。「山のあな、あな、あな……」と吃(ども)るのだが、歌奴自身、吃音で、「落語家になれば、吃音が治るのではないか」と考えて入門した。実は、先代の圓歌も吃音と訛りを克服して落語家になった人だった。

第3回

サバは「当たり前の魚」。「値段も安く、価値のない魚」として産地では冷遇されがちだ。そんななか、町をあげての展開に取り組み、ブランド化できた八戸前沖さばは近年における、成功例だ。しかしそこの至るまでには、様々な斬新すぎる展開があった!

第3回

11月22日はアメリカ合衆国にとって忘れられない日だ。1963年のこの日、テキサス州ダラスでジョン・F・ケネディ 第35代アメリカ合衆国大統領が暗殺された。現駐日アメリカ合衆国大使のキャロライン・ブービエ・ケネディ氏は、大統領の長女である。