週刊ダイヤモンド編集部

なんとも羨ましい話だが、35歳以下の若手サラリーマンの中にも年収1000万円を超える職種がある。どういった職種が高収入なのか、出身大学や英語力などとともに探ってみた。

東芝の半導体事業をけん引してきたフラッシュメモリーを発明した舛岡富士雄・東北大学名誉教授。氏に東芝で経験した開発秘話と、この事業を手放すことになった東芝への思い、さらには、衰退著しい日本の半導体産業に向けての提言を聞いた。

自動車業界は“ラストリゾート”だ──。米アップルなどのハイテク企業に代わって、自動車・部品メーカーが狙われた。特許を盾に賠償金を得る「パテント・トロール」の標的になっているのだ。

2020年の東京五輪を控えて、区庁舎などの建て替え、宮下公園の再整備など目玉事業を抱える東京都渋谷区。だが、華々しい計画の裏ではトラブルが続発していた。その実態に迫る。

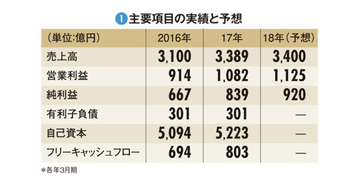

2016年度に、為替の影響を除く本業の業績では増収増益となったセイコーエプソン。中期経営計画の折り返しの年を迎えた同社の碓井稔社長に、注力点を聞いた。

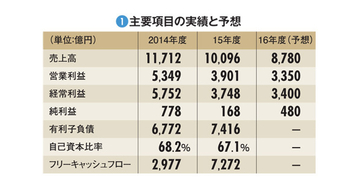

国内製薬準大手グループの一角を占める塩野義製薬は、抗エイズウイルス(HIV)薬で稼ぎ、好調な決算が続く。稼ぎの多くはロイヤルティー収入によるもので、過度な依存には危うさも付きまとう。

「体調が悪化し、思うに任せない。頭取の職責遂行に支障を来しかねない」。5月19日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(FG)の中核子銀行である三菱東京UFJ銀行の小山田隆頭取は、三菱UFJFGの指名・ガバナンス委員会に対して、そう辞意を表明したという。今回は他社でも通常はあり得ない就任1年余りでのトップ交代。しかも、小山田頭取は今年4月に業界団体のトップである全国銀行協会の会長に就任したばかり。まさに異例ずくめだ。

5月16日、日本を代表する大企業が集まる日本経済団体連合会(日本経団連)から、「ダイバーシティ・インクルージョン社会の実現に向けて」という提言が発表された。そのための“道具立て”として目を付けたのが、にわかに注目されるLGBT(性的マイノリティ)の問題である。もっとも、ようやく日本の経済界がLGBTに焦点を当て始めたといっても、社会の認知は限定的である。さらに、LGBTという言葉が広まるほど、新たに不都合な部分も露呈するようになった。

第12回

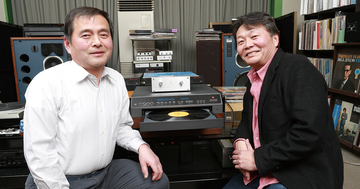

レーザーターンテーブルで故美空ひばりのレコードを再生したときのことだった。聴いていた美空ひばりの義理の娘が感極まって「お母さんがそこにいる」と泣きだしたという。まるで故人が目の前で歌っているかのように感じるほど、深みと奥行きのある音だったのだ。

孫正義社長の次なる狙いは人工知能(AI)用の半導体か──。ソフトバンクグループは20日、10兆円規模の投資ファンド「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」を設立したと発表した。巨大ファンドの誕生で注目が集まるのがその投資先だ。そして、ファンドの資料には、孫社長の半導体戦略の“二の矢”を思わせる驚きの企業名が記されていた。

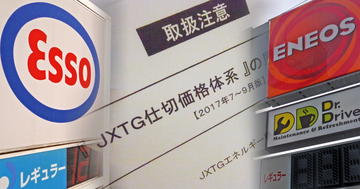

経営統合にこぎ着けただけで、満足しているということなのだろうか。石油元売り業界首位だった旧JXホールディングスと、同3位だった旧東燃ゼネラル石油が経営統合して、国内ガソリン販売シェア50%超を握る巨大石油元売り企業として4月に誕生したJXTGホールディングス。

日本郵政による野村不動産ホールディングス買収の動向が注目されている。郵政は先般、買収した海外の物流大手に関して多額の損失を出したばかり。今度こそうまくいくのだろうか。

「率直に言って社歴の長い役員、幹部が喜んでいたと思う」。長年、王者・資生堂の後塵を拝してきたコーセーの小林一俊社長は今月1日、2016年度決算の感想を問われると、笑顔をのぞかせた。売上高は4期連続、営業利益は3期連続で過去最高を更新。小林社長の笑顔の理由は16年度の営業利益で、頭一つではあるがついに資生堂を抜いたことにある。

労働基準監督署のエースばかりを集めた部隊、通称「かとく」。大手企業の本社をターゲットに攻勢をかける「かとく」の快進撃に企業人事部は戦々恐々としている。その「かとく」が、電通の次に狙う大手旅行会社とは?

4月、みずほフィナンシャルグループ(FG)の中核子会社である銀行と信託銀行のトップが同時に交代した。みずほFGは昨年度から、グループを横断した個人・法人・海外など顧客セグメント別の社内カンパニー制を導入。位置付けが激変した子会社トップは今何を求められているのか。みずほ銀行の藤原弘治頭取に聞いた。

政府傘下で、原油と天然ガスの開発・生産を行う国内最大手、国際石油開発帝石。ここ数年の原油価格暴落の危機を乗り越え、大型プロジェクトへの投資も一服。今期以降、業績は回復基調となりそうだ。

三菱UFJフィナンシャル・グループがグループ内再編に着手した。多くの金融機関が集まって誕生したメガバンクグループであるが故に今も残る、合併前の旧行の縄張りにメスを入れる経営体制の改革案を実行するものだ。ただ、これが旧行意識との決別なのかどうかを見定めるには、もう少し時間を要しそうだ。

4Kや8Kといった画質技術を、折に触れてアピールしてきたテレビメーカー各社が、競争の軸を「設置場所」に移し始めた。その背景には、消耗戦に疲れ切ったメーカーの深い苦悩が見え隠れしている。

第11回

「この商品はお客さまに育てていただきました。お客さまがどんどん新しい用途を開拓していかれた。私の中では、こんなの初めての経験です」こう語るのはトリンプ・インターナショナル・ジャパン スロギー事業本部プロダクト&マーチャンダイジング部エキスパートの河野智美。「この商品」である「スロギー」の開発・デザインを担当している。

東芝による半導体フラッシュメモリー事業の売却作業が難航する中、「新・日米連合」の構想が浮上している。その主体は、東芝と真っ向から対立する米ウエスタンデジタル(WD)。経営体力の弱った東芝に攻勢をかけており、入札交渉は混迷の度を増している。(「週刊ダイヤモンド」編集部 千本木啓文、村井令二)