吉田典史

第4回

今回は、公的機関で労働問題の相談員を務めていた人物に、退職強要を行う企業側の本音を聞き、問題点を解き明かしたい。家族への圧力、興信所の利用、そして金銭交渉など、会社は狙い撃ちした社員を手を尽くして辞めさせようとする。

第3回

今回は、ブラック企業でいじめ抜かれ、「職場に戻ったら殺される」「セクハラに耐えられない」と脅える社員らの座談会の模様を紹介しよう。それを通じて、理不尽な「排除の論理」が押し通されていく職場の実態に警鐘を鳴らしたい。

第2回

今回は、職場でいじめ抜かれる大企業の課長の近況を紹介しよう。彼は苦しさのあまり、衝動的に走っている車に飛び込んだことがある。彼と似た境遇にある読者のために、会社の人事部が行っている執拗な「リストラ面談」の中身を徹底検証したい。

第1回

ビジネスマンが喘いでいる。職場に競争原理が浸透し、退職強要、いじめ、パワハラなどが横行するブラック企業も増えた。この現実に、あなたはどう対処すべきか。連載第1回は、夫の過労死認定をめぐって戦い続ける妻の姿を紹介しよう。

最終回

市場が早いスピードでシュリンク(萎縮)し、生き残り競争が熾烈さを増しているなか、我々は「シュリンク業界」をどうやって生き抜けばよいのか。連載最終回は、これまで紹介した事例を振り返りながら、生き残り策を検証したい。

第24回

腰痛持ちの筆者は、日頃からよくマッサージ店に通っている。最近では、中国人女性のマッサージ師が活躍する店も増えてきた。しかしこの業種もすでに過当競争に陥っている。筆者が間近で見続けてきたマッサージ店の栄枯盛衰とは?

第23回

世界経済を牽引するIT産業だが、その中には勝ち組がいれば負け組もいる。某ソフトウェアメーカーの日本法人で働くある中年社員が、シュリンクする職場で自らが受けている“外資系いじめ”の実態を語る。憂鬱な消耗戦に光は見えるか。

第22回

労働条件が劣悪なことで知られるアニメ業界。不況の影響もあり、最近ではいじめやリストラも横行しているようだ。会社の追い出しに抵抗するアニメ制作会社の社員たちに話を聞き、「夢なき職場」が抱える真の課題と復活の可能性を考えたい。

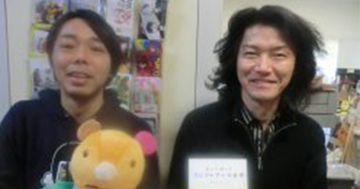

第21回

経営者2人以外に社員がいないにもかかわらず、「コレジャナイロボ」「土下座ストラップ」などの大ヒット商品を連発しているのが、玩具会社のザリガニワークスだ。脱力的とも思える2人の経営姿勢の裏には、類まれなセンスが隠されている。

第20回

リストラに遭ってたった1人の有限会社を立ち上げ、淡々と仕事を続けるシステムコンサルタントがいる。年収は6割も減ったが、不思議と仕事が途切れることはない。彼はどうやって運を呼び込むのか。「見えない力」の正体を垣間見る。

第19回

今回は、ネットショップの商品を撮影するカメラマンを紹介しよう。雑誌の仕事が減り続けるなか、多くのカメラマンは生活苦に陥っている。起死回生を図って、価格破壊が進むネットの仕事に参入する者もいる。果たして、勝算はあるのか。

第18回

昭和のネオン街を楽しい歌声で彩った「歌声喫茶」。今やほとんど見かけることもなくなったが、実は業態を変えて脈々と生き残っている。古きよき憩いの場は、大手飲食チェーンが林立する首都圏で、どんな生き残り策を図っているのか。

第17回

少子化や不況で代表的なシュリンク業界の1つになった学習塾。中でも生き残りが激しいのが、中学受験の学習塾だ。開成、麻布、灘などの有名中学に合格者を輩出したにもかかわらず、大手の傘下に入った塾長が、起死回生の展望を語る。

第16回

極端とも言えるほど浮き沈みの激しい外食業界で、生き残りが一層厳しくなっているラーメン店。しかし、大手チェーンの価格破壊攻勢を尻目に、地道な努力とアイディアで固定客を増やし続ける個人店もある。明暗の分かれ目はどこにあるのか。

第15回

今回は、労働条件が過酷なことから「残酷物語」として紹介されることも多い、漫画家アシスタントを取り上げよう。10年のキャリアで年収は150万円以下の人もザラだという。ある女性アシスタントが見た漫画家の異様な世界とは……?

第14回

今回は、契約先の経費節減によってシュリンクしつつあるビルメンテナンス業界を紹介しよう。高齢化が進み、業務のマニュアル化が進んでいない“ビルメン”の現場は、経営改革を行なう必要がある。元ワーカーの声を基に、課題を探る。

第13回

今回は、介護の現場で精神・肉体を酷使ながら働く、60代のベテランヘルパーを紹介しよう。汚物が飛び交う高齢者宅で働く彼女の労働環境は、想像以上に過酷だ。彼女が悟りの境地に至った経緯を辿りながら、業界が抱える課題を考えよう。

第12回

医者と言えば高収入の代名詞のような存在だが、法医学者はそうでもない。3K職場で遺体解剖に明け暮れても、開業医らと比べて年収や労働環境は大きく見劣りする。検死の質を担保する意味でも、彼らのシュリンクは避けなければならない。

第11回

若者の減少や車離れにより「午後4時の業界」と揶揄される自動車教習所は、文字通り“たそがれどき”を迎えている。しかし、関係者の危機感は薄いという。世田谷区の教習所で労組委員長を務めるベテラン教習員が、生き残り営業術を語る。

第10回

街中から自転車販売店が次々に姿を消すなか、自転車部品を扱う業者も苦境に陥っている。そんななか、常に時代の先を読み、半世紀にわたって自転車部品とリヤカーで儲け続ける“やり手店主” がいる。「三丁目の夕日ビジネス」はなぜ生き続けるのか。