早川幸子

第144回

大手調剤薬局チェーンの日本調剤が、「『かかりつけ薬剤師』効果で薬剤費年間1億円削減へ」と銘打ったニュースリリースを発表したが、ここで示されているのは、残薬調整による医薬品の削減額のみだ。服薬指導のコストも含めたらどうなるのか、公表された数字をもとに検証してみよう。

第143回

日本国内では、旅先で全額自己負担した医療費は、健康保険に「療養費」の申請をすれば、後日払い戻しが受けられる。では、海外旅行先で現地の病院やクリニックを受診した場合はどうなるのだろうか。

第142回

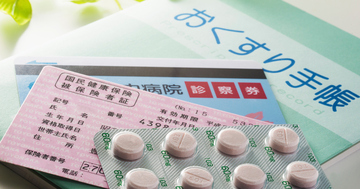

もうすぐ子どもたちにとって、待ちに待った夏休みが始まる。海や山でのレジャーを計画している家族も多いと思うが、気をつけたいのが旅先での病気やケガだ。とくに健康保険証を忘れると、少々厄介なことになる。

第141回

「お宝保険」とは、バブル期に契約した予定利率の高い保険のこと。A子さんのお宝保険も晴れて今年満期を迎え、500万円の満期金が下りる。保険会社は、「この満期金を使って、新たな保険に加入しませんか」と、A子さんに提案してきたが…。

「病気やケガをして働けなくなったらどうしよう?」そんな不安から、民間の医療保険や就業不能保険に加入している人もいるだろうが、本当に必要か考える必要がある。なぜなら、会社員の健康保険には「傷病手当金」という休業中の所得補償が用意されているからだ。

患者が病院等で支払う自己負担に上限を設ける「高額療養費」には、さらに「世帯合算」というオプションもある。家族の医療費を合算して申請できる制度で、病気やケガをした家族が複数いるなどで、世帯の医療費が高額になった場合でも家計の負担を抑えられるようにしたものだ。

第138回

患者が1ヵ月に支払う医療費の自己負担額に上限を設けた「高額療養費」制度だが、病院等の窓口では、自己負担割合を支払ったあとで、健康保険組合に申請して差額を払い戻してもらう手続きが必要だ。だが、「限度額適用認定証」があれば、最初から高額療養費の限度額を支払えばよくなる。

貧困に陥った原因を探っていくと、最初は些細なことがきっかけだったりする。そのひとつが、「病気やケガで医療費がかさんだ」というものだ。急性心筋梗塞で倒れて入院したAさんの例で見てみよう。

第136回

はじめて社会に出た新卒社員は、新しい生活への期待とともに戸惑いも感じていることだろう。なかには、早々と「社会人になったのだから、民間の保険にも入ったほうがよいのでは?」と思っている人もいるのではないだろうか。

介護保険の「高額介護サービス費」の限度額(自己負担額)が引き上げられる。負担増を不安に思っている人もいるだろうが、いわゆる「介護サービス」にカテゴライズされているもののなかには、必ずしも介護の専門職でなくても対応できるものもある。

第134回

脱サラして自営業になると、会社員時代にはあった障害厚生年金の上乗せがなくなってしまう。だが、退職前にちょっと病院にかかっておくだけで、自営業になっても厚生年金から上乗せの保障を受けられる可能性があるのだ。

第133回

法律では「病院」と「診療所」を区別しており、同じような治療でも、どこで受けたかによって医療費に差が出ることもある。「病院」と「診療所」は、どのような基準で分けられているのだろうか。

第132回

子どもの医療費はすべての地方自治体が助成を行っているものの、対象年齢や助成方法はまちまちだ。財政力によるところが大きいが国からの補助金の仕組みが助成の足かせになってきた面もある。この部分が見直されることになった。

第131回

2017年分の確定申告から、「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例が始まる。国民に市販薬の使用を促し、国の医療費を削減することを目的に導入された制度で、ふだんから病気予防や健康増進に努める人の税金を優遇しようというものだ。

第130回

2017年度の政府予算案が22日に閣議決定され、70歳以上の人の高額療養費が、来年8月から低所得層を除いて限度額が引き上げられることになった。いったい、いくらで決着したのだろうか。

第129回

公正取引委員会が発表した「介護分野に関する調査報告書」によって「混合介護」が話題となっているが、実は護保険の制度創設当初から認められているものの、さほど広がっていない。報告書が指摘するように「規制」が最大の問題なのだろうか。

第128回

このところ“混合介護”という言葉を耳にするようになったが、そもそも介護保険は発足当初から、保険内サービスと保険外サービスを同時に使う混合介護が認められている。それなのに、なぜ今、公取委は「混合介護の弾力化」といった言葉を使って、規制を強調するのか。

第127回

日本の会社員は、協会けんぽか勤務先独自の健康保険組合に加入している。だが、会社を辞めた後にどの健康保険を選ぶかによって、保険料や保障内容は少なからず変わってくる。今回は、会社員が退職した後に損をしないための賢い健康保険の加入法を考えてみよう。

第126回

高額な医療費は「高額療養費」制度で後から払い戻してもらえるが、一時的にでも数十万円のお金を用意するのはかなりの負担になる。そんなときに活用したいのが、「高額療養費貸付制度」だ。

第125回

医療費の負担増が相次ぐなか、最後まで守られてきたのが高齢世帯だが、厚労省の審議会では負担増容認の声が多数を占めるようになってきおり、なかでも高額療養費の上限額の見直しが検討されている。